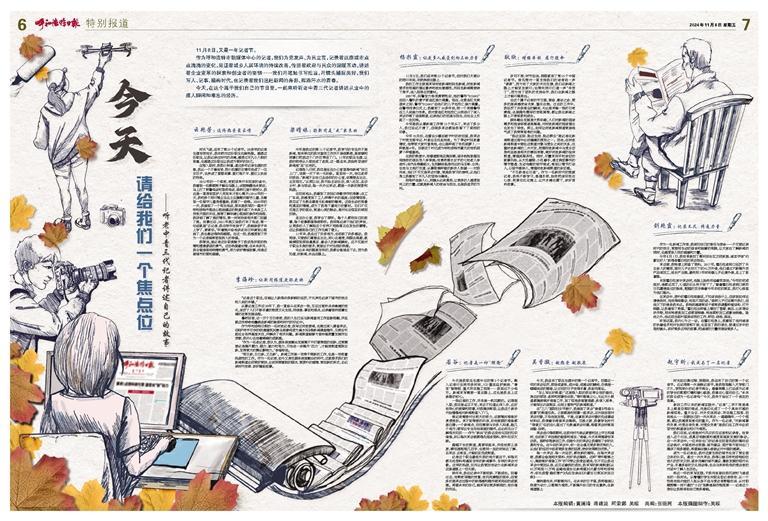

11月8日,又是一年记者节。

作为呼和浩特市融媒体中心的记者,我们为党发声、为民立言,记录着这座城市点点滴滴的变化,见证着城乡人居环境的持续改善,传递着政府与民众的温暖互动,讲述着企业变革的探索和创业者的坚韧……我们用笔触书写担当,用镜头捕捉美好,我们写人、记事、描画时代,也记录着我们追赶新闻的身影、挥洒汗水的青春。

今天,在这个属于我们自己的节日里,一起来聆听老中青三代记者讲述从业中的感人瞬间和难忘的经历。

云艳芳:这份热爱最长情

时光飞逝,迎来了第25个记者节。20多年的记者生涯有苦有乐,我依然对这份职业充满热爱。感恩这份职业,让我记录过时代的点滴,感受过平凡小人物的悲喜,也感恩这份职业让我成为更好的自己。

在刚入职时,我胆小拘谨,通过多年记者生涯的历练,我从一个不善言谈、胆小怕事的女青年变成了一位女汉子,也养成了爱管闲事、爱打抱不平、爱仗义执言的性格。

2012年的一个深夜,夜班结束开车回家的途中,我看到一名醉酒男子躺在马路上,试图唤醒他未果后,马上打了报警电话和急救电话,虽然已是午夜时分,我还是一直等到医护人员到来才放心离开;2016年的一天,我和多个同行随企业去土左旗慰问留守儿童,当看到一名留守儿童身患重病,我捐了一些钱。2020年的一天,我接到了一个陌生电话,原来是我写的一篇关于呼和浩特市推进公租房建设的报道引起了外来务工人员张大姐的关注,她想了解申请公租房的条件和流程,我详细了解了她的情况,第一时间咨询相关部门回复了她。此事过后,2021年她又给我打来了电话,第一句话就是“云记者,我在呼市有房子了,我能接孩子来上学了,谢谢你。”听着她兴奋地讲述自己申请到公租房了,我也激动得热泪盈眶。在这一刻,我感受到了作为一个记者能帮助到别人的幸福。

我想说,是记者这份职责赋予了我扶危济困的热情和澄清谬误的勇气。这份热爱最长情,在未来岁月,我会继续保持热情和勇气,努力讲好青城故事,传递这座城市的爱和温暖。

梁婧姝:好新闻是“走”出来的

今年是我过的第11个记者节,我学习的专业并不是新闻,刚来单位的我对宣传工作并不是很熟悉,是前辈和同事们把我这个门外汉带进了门。11年的职业生涯,让我的称呼从小梁变成了老梁,这一路走来,我始终坚信好新闻是“走”出来的。

记得刚入行时,我总是坐在办公室里等待新闻“自己上门”,结果一天下来一无所获。直到有一天,有位老师对我说:“新闻不会自己走进你的办公室,你需要走出去,去发现它。”从那以后,我开始主动出击,深入社区、走访乡村、参与活动,每一次外出采访,都是一次新的探索和挑战。

在田间地头,我看到了农民们辛勤劳作的身影;在工厂车间,我感受到了工人师傅汗水的温度;在疫情现场,我见证了无数志愿者无私奉献的精神。这些生动的场景和真实的情感,成为了我笔下最有力的素材。它们不仅仅是文字的组合,更是心灵的触动,是对社会现实的深刻反映。

走出办公室,我学会了倾听。每个人都有自己的故事,每个故事都值得被聆听。我用笔记录下他们的声音,让更多的人了解到这个世界不同角落正在发生的事情。这让我感到自己的工作充满了意义。

11年来,我走过了许多地方,也收获了许多感动。我相信,只要我们愿意走出去,用心去感受,用眼去观察,就能捕捉到那些最真实、最动人的新闻瞬间。这不仅是对于职业本身的要求,更是出于对生活的热爱。

无论未来的路是怎样的,我都会继续走下去,因为我知道,好新闻,永远在路上。

杨彩霞:让更多人感受到向上的力量

11月8日,我们迎来第25个记者节,但对我们大部分的同行来说,依然奔波在路上......

我的工作主要是采写时政新闻和民生新闻,时政新闻要求有较高的理论素养和政治敏感性,而民生新闻需要俯下身子,进入现场去找素材。

2007年,民警宝力格英勇牺牲后,他的警号“012642”由加入警队的妻子索连红接力佩戴。现在,在索连红光荣退休之际,警号“012642”由他们的儿子包牧仁接力佩戴。在警号传承仪式上,我看到了30多年间,同一个英模警号在三人间接力传承。我对索连红和包牧仁分别进行了深入采访并做了连续报道,记录他们的忠诚与担当,在社会上引起了一定反响。

今年是我从事新闻工作第13个年头了,采访了多少人,我已经记不清了,但很多采访都给我留下了深刻的印象。

今年10月份,在黄合少镇后窑子村的农田里,我采访了村党支部书记、村委会主任赵利俊。为了带动村民致富增收,他带领大家开垦荒地,在山里种起了有机胡萝卜,一种就是4年。目前这个村已成为呼和浩特市最大的有机胡萝卜种植基地。

在我的报道中,有楼道配电设施自燃,徒手抢险致高压电烧伤的退伍军人李荣庭;有勇救落水女子的七旬老人李俊怀;有汽车侧翻起火,生死瞬间挺身而出的马玉彬、仝伟;也有与土地打交道、从事规模种植的新农人张健……对我而言,他们不仅仅是采访对象,更是我学习的榜样,从他们身上我看到了平凡人的坚持与善良。

用笔杆连接人心,用镜头记录真相,让更多的人感受到向上的力量,这就是新闻人的使命与担当,也是我追求的方向。

耿欣:增强本领 履行使命

岁月不居,时节如流,转眼就到了第25个中国记者节。首先想对一直支持我们的读者说一声“谢谢”,因为有了大家的关注反馈,我们在新闻之路上才能坚定前行;也想向同行们道一声“辛苦了”,因为有了团队的支持合作,我们在新闻之路上才能行稳致远。

在这个属于记者的节日里,振奋、激动之余,更多的是深感使命光荣、重任在肩。过去的工作中,我经历了许多难忘的瞬间,无论是采编一线的日夜兼程,还是稿件撰写的苦思冥想,都让我在新闻之路上不停思索和成长。

媒体融合发展是大势所趋,人们对新闻的阅读需求和阅读标准逐渐提高,对时政新闻的阅读理念也发生了转变。那么,如何让时政新闻报道更接地气成了我常常思考的问题。

“贴近实际、贴近生活、贴近群众”是记者在新闻报道过程中必须遵循的原则之一。因此,在时政新闻报道中要拉近报道对象与受众之间的关系,注重时政新闻的二次开发,挖掘时政新闻中与受众切身利益息息相关的惠民举措,做好时政新闻的延伸报道,增强其服务性。同时,尽量采用平和亲切的叙事风格,从大处着眼、小处着手,通过典型事件的情节塑造、生动有趣的细节描述,做到以情节打动人,以细节感染人,增强时政新闻报道的亲切感。

“不日新者必日退”。作为一名新时代的党媒记者,我将不断学习,练强本领,始终把信仰放在心底、将责任扛在肩上、让汗水滴在脚下,讲好首府故事。

李海珍:让新闻报道更好更快

“记者这个职业,总能让人获得许多新鲜的经历,于无声处记录下城市的变迁和人间的冷暖。”

从事记者工作近30年了,我一直奋斗在采访一线,见证过首府点点滴滴的变化,亲历了人们不断丰富的物质文化生活,用信息、事实和观点,记录着首府波澜壮阔的改革发展进程。

蓦然回首,近一万个日日夜夜,我的人生已经与新闻宣传工作血脉相融,并且就这样神奇地镶嵌进新闻的脉络和时代的印记中。

作为呼和浩特日报的一名时政记者,我写过时政要闻,也做过深入调查采访,《保护呼市仅存的明清建筑》《赛马场缘何成为臭水沟》等新闻调查稿件,见报后引起社会各界高度关注,并解决了相关问题。新闻报道能够为首府高质量发展作出贡献,我内心也有着满满的成就感。

“作为一名老记者,我认为,媒体深度融合发展离不开打破常规的创新,这更需要记者提升脚力、眼力、脑力和笔力,只有进一步提升‘四力’,才能使报道推陈出新,发挥更大的舆论影响力。”李海珍说。

“苟日新,日日新,又日新”。新闻工作是一项常干常新的工作,也是一项极富挑战性的工作。作为一名记者,如今又身处媒体深度融合的时代,这就要求我们的新闻报道必须更好更快,必须用更敏锐的眼光、更质朴的感情、更创新的形式,去记录时代变革、讲好精彩故事。

若谷:记者是一种“探险”

今天是我职业生涯中过的第3个记者节。踏入记者行业两年多时间,ICU重症监护病房、“唐宝”智陪班、重大项目施工现场……我到过不少地方。新闻采写需要一直在路上,这也是我走上这条路的初心。

一线记者的工作,并非是一帆风顺的。记得刚入职,我总是忐忑不安,采访不知道从何入手,还好有热心的前辈和同事,对我提供帮助,让我这个新手开始慢慢地对新闻报道入了门。

做记者需要付出极大的努力,还要随时准备好承受挫折。采不到想要的内容,所有前期的准备都是白费;一个新闻点,往往需要与许多人沟通,跑几个地方;要写出专业而有深度的稿件,还必须充分了解相关知识……作为“新兵”的我还没有充足的知识储备,所以每次采访前都得先阅读资料,弥补知识欠缺。

篇幅不长的报道,真要写起来,并没有那么容易,哪怕是短短几百字,也要用一定的时间去了解、去采访、去核实,才能如实完成报道。

记者这个职业最吸引我的地方就在于,你每天都无法预料将遇到怎样的新闻事件、怎样的采访对象。这样的挑战,反而让我更加有动力在新闻采访这条道路上一往无前。

两年来,我在记录中不断收获、不断成长。回看过去,有熬夜写稿的劳累,有风雨兼程的艰辛,但更多的是采访过程中的获得感和稿件被采用后的成就感。希望未来的自己,能采写出更多鲜活的、有价值的作品。

吴香凝:越热爱 越敬畏

今天,我迎来了职业生涯中的第一个记者节。回望近一年的采访经历,那些或紧张,或兴奋,或感动的瞬间,仿佛是一幅幅流动的画卷,让过往的日子变得丰富、多彩而难忘。

“怎么写出好报道?”这是刚入职的我经常会有的疑问。身边的领导、老师和同事告诉我,“常怀敬畏之心,无论大小报道都提前做好准备工作,到了现场多留意观察、多深入思考,才能写出内容翔实、沾泥土冒热气的新闻报道。”

在“三八”国际妇女节前夕,我接到了采访“普通女性奋斗故事”的报道任务。之前都是和同事一起采访,这次独自面对采访对象,不免有些发慌。于是,在拿到采访对象的先进事迹材料后,我便着手准备采访提纲。见她之前,我像学生时代“背课文”似的在心里过了无数遍采访问题,希望采访时做到流畅、自然。

采访进行得很顺利,在我向对方表达谢意和送上节日祝福时,也收获了来自她的鼓励和肯定:“香凝,今天非常感谢你采访我。虽然你刚参加工作,但是今天的采访让我看到了你的认真和专业。在今后的采访中,你一定会遇见更多更优秀的人,从他们的经历中汲取更多宝贵的品质,使你变得更加优秀。”

每一次采访、每一次经历,都有新的感悟。在每次采访前,我都会查阅相关资料、列好采访提纲。这种“常怀敬畏之心,提前做好准备工作”的习惯让我受益匪浅,它不仅让我在采访中更加从容,还见证着我的成长,我采写的新闻报道《从45万吨到71万吨 盐碱地里长出新希望》《内蒙古呼和浩特市:你托我管 稳收增产》先后发表在《内蒙古日报》《农民日报》……

循热爱而来,怀敬畏而行。在未来的日子里,我将继续以热爱为动力,以敬畏为准则,不断提升自己的专业素养,在新闻道路上

刘艳霞:记录不凡 传递力量

作为一名新闻工作者,我深知自己的责任与使命——不仅要记录时代的变迁,更要用生动的语言和细腻的笔触,让大家在了解新闻的同时,也感受到人性的温暖和力量。

今年8月1日,我有幸参加了慰问自治区文明家庭、诚实守信“内蒙古好人”获得者霍石柱的采访活动。

采访前,我特意上网查了资料。2017年,霍石柱老两口经历了失去亲人的痛苦,面对儿子去世欠下的43万外债,他们通过不断提升农产品深加工,延长产业链,最终用5年时间替儿子还清外债,走上了致富路。

来到霍石柱家中采访时,他脸上始终洋溢着笑容说:“今年的收成很好,债都还完了,心里的石头终于放下了。”看着霍石柱老两口被烈日风霜侵蚀过的脸庞,粗糙的双手捧着今年丰收的果实,我打心底里为他们高兴。

在采访中,质朴的霍石柱很羞涩,不知该说些什么,但讲到如何还清债务时,他变得很激动,有说不完的话:“虽然儿子已经离开我们,但他欠下的债务我来还。我特别感谢帮扶干部帮我调整种植结构、打开销路,让我看到了希望。”霍石柱在种植上增加了雪菊、豌豆、山茶等经济作物,同时将莜麦加工成莜面销售、将油菜籽加工成素油销售。除此之外,他还担当起村里保洁员的工作,种田、浇地、保洁。

听到这里,我内心为之一动。在霍石柱身上,我看到了他对诚信的执着追求和对生活的坚韧不拔,也坚定了我的信念,要通过手中的笔和镜头,讲好更多这样的故事,把诚信的力量传递给更多人。

赵宇昕:我成为了一名记者

时光如白驹过隙,转眼间,我迎来了自己的第一个记者节。还记得第一次接触记者节,是我刚刚踏入大学校门不久,学院举办的记者节晚会。看着屏幕上已经成为记者的学长的殷殷叮嘱和暖心鼓励,我曾在心里问自己:“未来的我会成为一名记者吗?”今天,我终于给出了一个肯定的答案。

参加工作以来的新闻实践中,“记者”二字不再是课本上略显空洞的描述,而是幻化成了一个个具体可感的新闻现场。重大会议、对外交流活动、项目施工现场、田间地头……回顾自己的一次次采访、一篇篇稿件、一个个视频,都让我感受到责任的重大。作为一名记者,“对新闻事件负责、对受访者负责、对受众负责”是我们在工作中必须坚守的报道信念和行为准则。

我们总说,记者是时代风云的见证者和记录者。有幸进入这个行业,我真切地触摸和感受到国家发展的脉动。在一次采访中,一位来自也门的记者在回答完我的提问后主动表示,中国政府在铁路、城市建设、医疗等方面向也门提供了很多援助,希望能在镜头前表达对中国的感谢。

成为一名记者后,我对这座生活的城市也有了更全面立体的认识。通过一次次采访,我得以窥见呼和浩特灿烂悠久的历史文明、逐步完善的城市建设、蓬勃发展的现代化产业、丰富多彩的文化活动等,也在与形形色色的受访者的对话中了解人生百态。

将近一年的采写实践,于我而言是自我沉淀和飞速成长的一段时光。从懵懂的学生向职业型记者转变、从一个性格有些内敛的人到从容不迫与受访者顺畅交流、从对拍摄剪辑一窍不通的“小白”到熟练制作短视频……记者这个身份让我探寻到自己更多潜能。