●本报记者 王璐 实习记者 杨承昊 贾璐 贾思敏 于梦圆 杜拉罕 赵丹 郝旭杰 文/图

在呼和浩特的街头,随机采访一位路人,问他能代表呼和浩特的美食是什么,脱口而出的答案一定会是烧麦。一大早,坐到烧麦馆里,来一两烧麦一壶砖茶,品味着内蒙古羊肉和大葱的鲜香,聊着最近发生的大事小情,最平凡的烟火气里藏着满满的幸福。不过,在呼和浩特,烧麦不光是让人垂涎的美食,更是青城的文化符号,还是手艺人坚守的工匠精神,也是游客想要带走的呼和浩特记忆……

烧麦久:一家三代传承 手工制作保留传统味道

早上七点半,刘衍俊已经坐在位于万锦香颂附近的绥肴源烧麦馆里,他一手用筷子轻轻“提溜”住如纸花的皮子顶部,一手按住笼纸,将8个烧麦一一与笼纸分开,再将山西香醋与托县辣椒油一股脑倒入盘子里,随机从笼屉里挑起一个“幸运儿”,让它与料底来个“亲密接触”,接着便送入口中。

一口下肚,满嘴流油,羊肉的鲜香和大葱的清香混合着让味蕾“开了花”。吧咂吧咂嘴,略感油腻,吸溜几口新泡的砖茶,便将腻感冲刷得干干净净。很快,二两烧麦就见了底。“我爷爷爱吃李英师傅包的烧麦,后来带我父亲来,父亲又带我来。”刘衍俊说。而他不知道的是,这样一种传承了三代食客的味道,其实源自同样传承了三代的非遗手艺。

今年74岁的李英1966年开始学做烧麦。“那时候我15岁,跟随父亲李凤山在大西街的德兴源学做烧麦,每天凌晨两点多父亲就把我们叫起来,和面,醒面,拌馅,捣皮,最传统的烧麦做法就是这样的。”李英的父亲“走西口”来到呼和浩特,12岁开始学做烧麦,靠着这门手艺安了家。继承父亲手艺的李英1998年在人民路开了一家属于自己的烧麦店。

“那时候人们一屉烧麦一壶砖茶就能唠上一上午甚至一天。”李英回忆,在媒介尚未发达的年代里,烧麦馆是不少人获取信息的重要渠道之一,从大事小情到家长里短,从国际形势到八卦轶事,这里更像是一个大的信息中心,以一个个小小的烧麦为载体,传递了社会信息,也承载了独属于青城人的珍贵记忆。

说话间,外面络绎不绝的食客打断了老爷子的回忆,他和女儿李媛又忙碌起来,他擀着面皮,李媛拿着一根牛骨匙子将馅料放到烧麦皮中。匙子也被叫做挑子,形如勺,主要是用来挖馅的,这是呼和浩特市老烧麦匠的叫法。这根匙子可不一般,它是李媛的爷爷用过的,有着近百年的历史。“1998年我开始跟着父亲学做烧麦,没想到包个烧麦有这么多的学问。”

李媛一边说着,一边用手颠了颠烧麦。通过颠烧麦,可以让每个烧麦达到标准克重,保证皮薄馅大,还能让烧麦的形状更加工整,在笼内均匀受热,口感更好。

随着科技的进步,过去需要繁琐程序制作出来的烧麦皮,现在可以用机器制作,节省了大量时间,也降低了成本。但它更像一把双刃剑,虽然口感标准统一了,效率高了,可却少了些手工的“烟火气”。“很多老人吃惯了过去手擀手捣的味道,还会来找父亲和我,父亲就会亲自给他们擀面捣皮。要接受新的东西,但是传统也不能丢,丢了传统,顾客也就失望了。”在李英的传授下,李媛也学会了制作烧麦皮的传统技艺。

要想将三代人近百年传承下来的手艺发扬光大,李媛明白,她需要做的还有很多。她已经注册了商标,下一步计划开成连锁店……她还加入了内蒙古烹饪餐饮饭店行业协会和内蒙古烧麦美食文化专业委员会,致力于烧麦文化的宣传和行业标准的制定。

烧麦火:申遗热情似火 传统味道更是文化符号

烧麦在呼和浩特不仅是地标美食,更是一项文化符号。据了解,呼和浩特市现申报烧麦制作技艺的项目有麦香村烧麦制作技艺(自治区级)、德兴源烧麦制作技艺(自治区级)、德顺源烧麦制作技艺(市级)、老绥元烧麦制作技艺(市级)、聚腾源烧麦制作技艺(市级)、王氏烧麦制作技艺(市级)、呼一烧烧麦制作技艺(市级)等代表性项目。

推开老绥元烧麦的店门,扑鼻而来的羊肉香气令人垂涎,消费者杜女士迫不及待地点了一两烧麦和一壶砖茶。她告诉记者:“我是慕名而来的,听说这家店的创始人是烧麦非遗传承人,所以特地来尝一尝。”

杜女士口中所说的非遗传承人就是店主霍金玲,她是老绥元烧麦的创始人,也是老绥元烧麦制作技艺的第五代传承人。面对顾客的热情,她总会认真介绍起烧麦的特色与亮点,“我们的烧麦选料很严格,面皮制作用的是巴彦淖尔的雪花粉,肉是苏尼特右旗羔羊的后腿肉,油是本地产的胡麻油。只有选好料,才能做出原汁原味的好烧麦。”霍金玲告诉记者,创办老绥元烧麦的初衷是打造一个具有内蒙古特色的烧麦品牌,自己坚持不断改良烧麦制作工艺,迎合大众口味,就是希望将烧麦推介至全国各地,吸引更多的人了解呼和浩特的美食文化。

在霍金玲看来,烧麦有自己独特的文化传承,制作工艺也是将南北方饮食文化差异进行了折中,体现了农耕文明和游牧文明的融合,也凝结了劳动人民的智慧。比如用白面擀出来的烧麦皮是农耕文明“南稻北粟”格局的体现,羊肉作为呼和浩特突出的本土美食,是游牧文明饮食文化的特色所在。烧麦这种肉馅式的加工工艺考虑到了南北方饮食文化的差异,把草原的羊肉和传统面点制作工艺相结合,兼顾了南北方饮食习惯。“可以看出,烧麦的发展史其实就是各民族交流、交往、交融的历史。”霍金玲说。

如今,为提升这一内蒙古名小吃的知名度,呼和浩特专门打造了“中国烧卖美食街”,这条街全长1100米,连接五塔寺、大召等旅游景点,聚集着德顺源、老绥元、沁园等40多家烧麦店铺,是游客首选的打卡地之一。而烧麦作为内蒙古自治区非物质文化遗产,不仅在国内享有盛誉,也逐渐走向国际舞台,越来越多的外国友人开始了解和喜爱这种来自呼和浩特的美食。

因此,做烧麦的手艺人更注重烧麦的传承、保护和发展。呼和浩特市文化艺术研究院管理保护室主任陆罡表示,呼和浩特现有多家从事烧麦制作的企业和个人要申报非物质文化遗产项目,为保护传承好烧麦制作技艺这一代表性非遗项目,呼和浩特市文化艺术研究院向文旅厅积极推荐各保护单位参加北京、上海、河北、山西等地的展示交流活动,组织各保护单位参加呼和浩特市每年度的“文化和自然遗产日”、非遗进景区、老百姓年货展等宣传展示活动。同时,玉泉区每年举办呼和浩特市烧麦节活动,让更多人有机会近距离了解烧麦的制作和历史,进一步扩大了烧麦制作技艺的影响力。

烧麦香:馅料创新碰撞 丰富口感留住各地游客

“羊肉馅太腻了,不喜欢。”“怕羊肉有膻味吃不惯,算了吧。”如果您对烧麦的抗拒是因为羊肉馅的单一,那么请再来一次呼和浩特,相信丰富的馅料一定会打动你的味蕾。呼和浩特文旅发展势头正劲,多样的自然景观和丰富的文体娱乐活动吸引着世界各地的游客,借着这波文旅热潮,传统食品行业也在不断探索创新,以满足更多人的消费需求。烧麦也在馅料以及销售模式上进行大胆创新,给消费者带来更多样的味觉体验。

相信很多人都知道,传统的烧麦馅料以羊肉大葱为主,而现在的烧麦在馅料上可是花了很多心思。顺福祥烧麦老菜馆始建于1963年,他家的烧麦以皮薄馅大而出名。老板宋继鹏告诉记者,现在他们也顺应时代趋势,在做好传统羊肉大葱馅儿的基础上研发新口味,有羊肉沙葱馅、生态素馅、羊肉白蘑菇馅、羊肉香菇木耳馅等等,他说:“除了经典的羊肉大葱,羊肉沙葱馅儿卖得也很不错。沙葱是内蒙古特产,口感脆嫩,赢得了广大消费者的喜欢。一些不爱吃肉的顾客会选择生态素馅,外地游客也会选择尝试我们的新口味。”

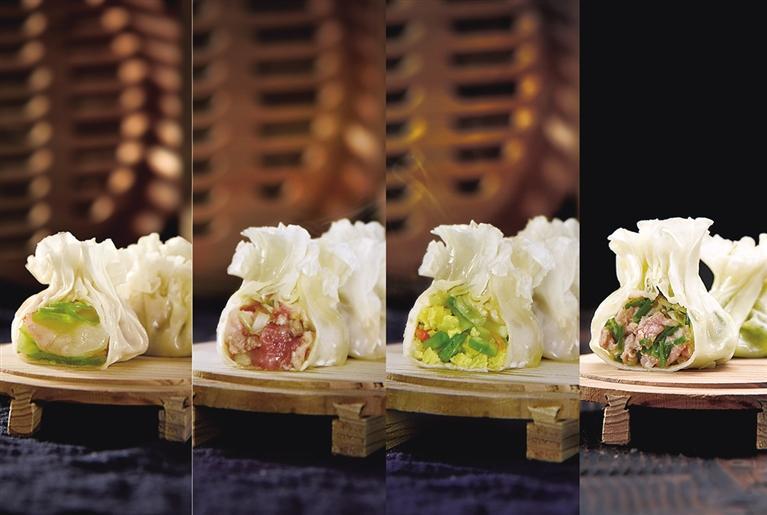

研发新口味并不是某一家烧麦店的独创,而是部分烧麦店的共同选择。德顺源就推出了青瓜鸡蛋馅,老绥元有素馅、牛肉馅、猪肉韭菜馅、虾仁馅……多家烧麦店的店主表示,通过馅料的创新增加了产品的多样性,满足着不同消费者的口味,也在不断提升着烧麦的市场竞争力。

在购买方式上,过去,烧麦销售往往受限于时间和地点,消费者需要在特定的时间段到特定的店铺才能购买和品尝到。如今,消费者可以随时在超市、传统烧麦店等场所购买预包装烧麦。老绥元在售卖半成品烧麦的同时还单独售卖烧麦皮、烧麦馅,回家现包现蒸既减少了顾客准备食材的时间,又让顾客体验了亲手制作烧麦的乐趣。此外,老绥元推出的礼盒装烧麦也成了青城人逢年过节给外地朋友送礼的独特之选。记者看到,精美的纸质礼盒上画着卡通形态的烧麦和小羊。“烧麦礼盒既有别于传统礼物,让大家耳目一新,又可以让外地朋友尝到正宗的内蒙古大草原烧麦,还可以宣传我们的美食文化,一举多得。”正在购买礼盒的张先生对记者说。

除了传统的实体店销售外,越来越多的烧麦品牌开始乘借互联网的东风在线上平台销售。记者通过手机搜索发现,输入“内蒙古烧麦”便可以搜索到老绥元、德顺源、额尔敦等多家知名品牌在多家电商平台有官方旗舰店,“现货速发、顺丰冷运、坏单包赔”,吸引着全国各地食客的目光。线上线下结合售卖烧麦,不仅为用户提供了方便,更扩大了烧麦的市场影响力。通过不断创新,这一传统美食在新时代焕发出了新的活力。

烧麦美:文创烧麦出圈 呼和浩特味道触手可及

如今,呼和浩特最火的烧麦肯定就是烧麦文创“nia麦麦”了。作为呼和浩特的美食名片,现在烧麦有自己的卡通形象啦!“nia”意思为“人家”,用呼和浩特最熟悉的乡音为文创产品划上语言符号,吸引力满满。购买时,内蒙古的小姐姐会认真地告诉你:“毕克齐的大葱配上苏尼特右旗的羊肉” “要油煎的不?上锅给你再煎一煎?”“你的烧麦好了”……经过与店家一番诙谐有趣的对话,才能买到这只小小的文创烧麦。而这看似童趣的售卖方式,正好击中了现代人所追求的情绪价值,这也许就是“nia麦麦”能够火爆出圈的原因之一吧。

“排了好久的队才买到‘nia麦麦’,所以必须和烧麦一起合影,打卡纪念。”一位消费者说,即使当天没有吃,也会尽快补上这顿烧麦。记者注意到,在排队购买烧麦文创的队伍中不光有年轻人,还有部分中老年人来为自己的孙子孙女买礼物。

文创产品的“出圈”是历史文化、美食文化以一种新颖的方式融入我们的生活之中,不仅吸引消费者的注意力,也勾起了大家吃烧麦的热情。记者随机采访了一家烧麦店铺,老板刘晓阳说:“我们家烧麦一直卖得还可以,最近也看到了一些关于烧麦的新闻,知道有个烧麦的文创。前几天有个顾客带孩子来吃饭,就是因为早晨带孩子出去买了一个‘烧麦娃娃’,中午回来就要吃。”也有部分店家表示,“nia麦麦”文创的出现对烧麦是一种宣传,提升了烧麦的知名度,也给开烧麦店做生意带来一些积极的影响。

仔细端详“nia麦麦”,小小的烧麦住在笼屉里,圆圆的眼睛透着几分俏皮可爱,真是越看越让人心生欢喜。就像主创团队所想的那样,烧麦文创以卡通化的方式来呈现传统美食,通过创意设计和情感链接让文创为烧麦注入了新的生命力和活力,让更多人用新的方式了解这座城市的文化。