●本报记者 苗青 文/图

打磨药粉、装艾绒、打姜泥……每天,武天祥都要重复做这些工作,一做就是三十余年。

在玉泉区中蒙医医院康复科,许多病人排着队等着看病,坐诊的医生是康复科主任武天祥,患者冲着他的“武氏铺药灸法”慕名而来。

“武氏铺药灸法”是武天祥家族传下来的手艺,到了武天祥这里,他运用更专业的手法和技艺进行了改良,不断完善,“武氏铺药灸法”也正式成为了市级非遗项目。

“其实灸疗法是中华医学中古老的疗法之一,在古代,我们的祖先就已经熟练地运用艾灸疗法来治疗疾病。后来经过历代医者在行医实践中不断完善,逐渐形成了一套系统而行之有效的医疗体系。”武天祥一边展示着自己研发的艾灸盒一边介绍着,“一百多年前,我的曾祖父武国将传统的灸疗器具‘瓦甑’进行了改进,并对祖传的药粉配方进行了调整,收到了很好的治疗效果。之后家人定居呼和浩特,武氏铺药灸法也随之传入呼市。”

1965年,武天祥出生在土左旗一个中医世家。那时的农村医疗卫生条件相对落后。1983年,高中毕业的武天祥开始跟着父亲学习中医。之后,他在乡村医生进修学院继续学习,1990年进入土默特中蒙医院工作,也正式开启了他的中医行医之路。

武天祥勤于钻研业务,从业以来,他一边学习理论,一边临床实践。“要想成为一名好医生,不仅仅要精益求精,不断提高医术水平,更要有一颗‘仁心’。”武天祥说,只有提高了业务素质和技术水平,才能不辜负患者的信赖。为此,他从2012年开始,在内蒙古医科大学中医学院学习2年。

2013年3月,武天祥主持、推广的非物质文化遗产保护项目——武氏铺药灸法应用于临床。“它主要是治疗各种慢性虚寒性疾病及各种疑难杂症,对于亚健康人群也是一种很好的调理保健绿色疗法。通过上万例临床验证,疗效显著,年灸疗人数达到万余人次。”武天祥说。

2015年,武天祥在中西医结合科临床诊疗中开展并推广“小儿穴位贴敷疗法”,分为止咳平喘贴、退热止咳贴、止泻贴、通便贴、消食化积贴等。经过临床应用,“小儿穴位贴敷疗法”提高了治疗效果,缩短了病程,减少了患儿痛苦。

2017年3月,针对过敏性鼻炎高发人群,武天祥主持在中西医结合科临床诊疗中,开展并推广“鼻炎三联疗法”,治疗效果明显。

2022年5月至9月,武天祥通过临床数据观测500例灸疗患者的灸疗区,“触皮温度”及铺灸材料“生姜”艾灸材料“艾绒”的用量,确定灸疗区触皮最佳治疗温度,铺灸材料生姜的用量、厚度。

武天祥说:“武氏铺药灸治疗时需用到药粉、艾绒、姜泥以及灸疗盒、桑皮纸、药棉、镊子、竹板、酒精、酒精灯等。其中药粉是用微灵仙、羌活、鹿角霜、附子、川芎、白芍等二十余味中草药按照武家祖传秘方精制而成。通过药粉、生姜、艾绒、火力的相互配合将药力送达脏腑,以达到将体内的寒气和邪气驱出体外的目的。”

武天祥是武氏铺药灸的第四代传承人。在多年的积累和丰富的临床实践中,武天祥在保留传统的灸法基础上对武氏铺药灸的操作方法和使用的灸法以及灸盒的制作进行了改进,形成了艾灸、经络、穴位、药物“四位一体”独特的药灸疗法。在诊疗过程中,对于家庭困难或者贫困户,武天祥还尽力为他们减免医药费。

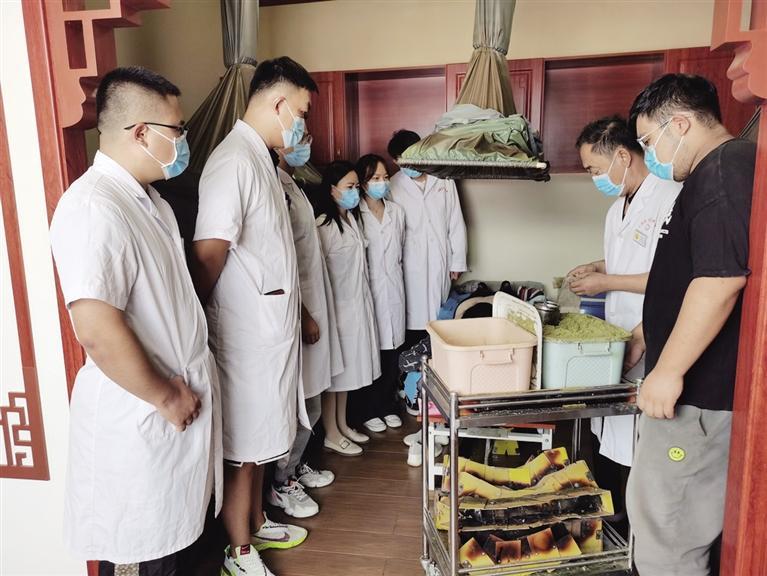

目前武天祥带了不少学员,可在他看来还远远不够,“虽然是祖传的技艺,可我还是希望能有更多人学习、传承,把这一非遗项目发扬光大。”

2022年6月,医院康复科武天祥创新工作室被市文化旅游广电局授予“非物质文化遗产传承保护先进集体”。

精湛的医术、踏实的作风,使武天祥在基层医疗事业中取得了不俗的成绩。工作室先后被市文化旅游广电局授予“武氏铺药灸法传习基地”,被内蒙古中蒙医药研究院授予武氏铺药灸法“培训推广基地”,被市总工会授予“武天祥职工创新工作室”。