●本报记者 刘沙沙/文 王劭凯/图

八月的塞外青城,巍巍大青山植被繁茂,空气清新;茫茫敕勒川草原草长莺飞,牧歌嘹亮;白墙黛瓦的美丽乡村宛若仙境……

近年来,呼和浩特市牢牢守住发展和生态两条底线,把生态文明建设融入经济社会发展各方面和全过程,持续擦亮绿色生态发展底色,为书写中国式现代化首府新篇章提供了坚实生态支撑。

2022年11月,呼和浩特市被生态环境部命名为“国家生态文明建设示范市”。

防治结合,生态环境持续优化向好

秋日的夕阳下,青城公园内繁花似锦,百鸟争鸣,市民三五成群徜徉于林间小路,尽享美好时光……

“青城公园已经成为我们闲暇游玩、运动健身必来的地方了。你看公园里的海棠园、荷花湖,还有睡莲和松林等,在不同的季节会为我们展现着不同的风景。这几天荷花竞相绽放,我要赶紧去拍几张照。”市民王女士细数着青城公园的美景。

碧水蓝天,欢声笑语,在这美美与共的背后,有青山绿水相映间的天生丽质,更有首府广大干部群众爱绿护绿的坚定决心。

近年来,呼和浩特坚持以习近平生态文明思想为引领,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,把生态建设作为谋划发展的重要一环,大力推进国家和地方生态建设工程,全面强化自然保护区的生态保护和修复治理,筑牢我国北方重要生态安全屏障,努力做到经济发展与生态保护齐头并进,让人民群众在优美的“生态画卷”中安居乐业,使“美丽青城、草原都市”成为首府最靓丽的名片。

2022年,我市扎实推进生态保护,始终以改善环境质量为目标,深入打好污染防治攻坚战。全市优良天数合计329天,较上一年同期增加11天,达标率90.1%。饮用水水源地水质达标率持续16年100%,5个国控考核断面优良水体比例达到60%。全市农用地土壤环境质量管控率、污染地块安全利用率一直保持100%。

为厚植绿色底蕴,使生态安全屏障更加牢固,我市深入开展国土绿化和生态修复行动。推进“三北”防护林两阶段、五期工程建设,累计完成475.4万亩任务。实施退耕还林还草、京津风沙源治理、退化草原生态修复等9项重点生态工程,共计完成林草建设538.56万亩。实施历史遗留矿山生态修复,完成6个、总治理面积365.84公顷的历史遗留矿山生态修复。加强生物多样性保护,开展全市及重点区域生物多样性年度调查、观测与评估,建立全市生物多样性数据库。全市荒漠化和沙化土地面积分别较2014年减少208万亩和6.58万亩,截至目前,森林面积594万亩,草地面积819.38万亩,湿地面积26.38万亩,林草覆盖率达到35%以上,生态底色更加鲜亮。

全力推动环境质量改善,我市积极推进大气污染协同治理,成功获批国家北方地区冬季清洁取暖城市,完成散煤散烧综合整治18万户。淘汰和改造燃煤锅炉360台、低氮改造燃气锅炉324台。全市24台火电机组、77台工业窑炉完成深度治理。268家加油站、198家重点企业、6003辆在用重型柴油货车实现在线监控。77个空气质量微站、35个高空视频相继投入运行,一体化生态环境监测网络平台和生态环境执法联动监管体系基本形成。大力实施水环境综合治理。推动完成103处雨污管网混错接改造,班定营三期污水处理厂投入运行,市区污水处理能力达64万吨/日。持续推进黄河河道及滩区综合治理、地下水超采区综合治理,完成小黑河、海流水库湿地净化等工程建设,建立508个入河排污口监督管理台账。严格保护土壤环境安全。强化建设用地土壤环境风险管控,动态更新土壤及地下水重点污染源企业目录。全市农用地土壤环境质量管控率、污染地块安全利用率均达到100%。

一项项措施、一组组数据的背后是我市深入开展生态环境保护,建设美好家园的生动实践。

生态惠民,绿色发展之路越走越宽

绿色,不仅是生态优势,也是经济红利。

发展过程中,呼和浩特立足林业资源优势,采取一系列举措,不断把生态优势转化为经济优势,实现“绿色颜值”和“金色产值”的双丰收。

从大青山野生动物园一路向东,就来到了新城区红山口村。村庄坐落在大青山前坡,景色优美,村容村貌整洁。村南侧的一处300亩的果园里,硕果累累,正在迎接采摘游客的到来。

“红山口村原来的老杏园杏树老化,效益不好,今年我们在生态绿带上种植了300亩约4500株经济林,养护期满后交给村委会管理,可打造春季赏花,夏季看果,秋季采果的旅游观光采摘经济项目,带动当地产业发展。”新城区林草局业务股股长杨小军介绍,生态绿带项目是2023年市委、市政府确定的重点建设项目,该项目实施范围西起红山口村,东至大窑村,南起生态路,北至大青山前坡,东西长约35.5公里,南北宽约1.8公里,实施总面积4.12万亩。项目通过补植补播、重新造林修枝等方式,对乔、灌木林提升改造。

“有了这300亩的果园,我们不但能参与种植、养护,增加收入,以后还能发展农家乐、乡村游,今后我们村会越来越美,我们的日子也会越来越红火的。”村民王二栋高兴地说。

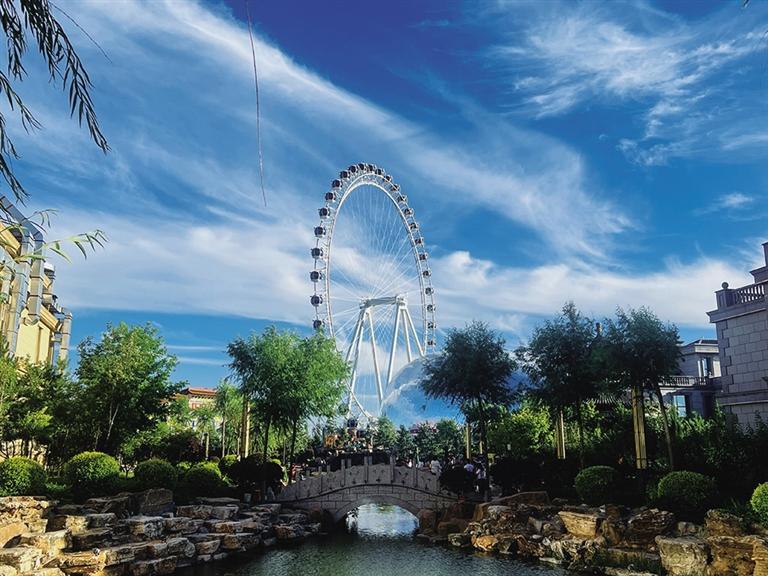

为践行绿水青山转化为金山银山理念,我市制定了《呼和浩特市矿产资源总体规划(2021—2025年)》,将大青山国家级自然保护区内的工矿企业全部关停退出,累计建成绿色矿山22个,完成国土生态修复治理225万亩。在全区率先建立“林长制”,建成林草生态大数据平台及种质资源库,全市森林面积达到594万亩,森林覆盖率达到23.01%。大力实施敕勒川草原提升工程,敕勒川草原由1万亩拓展到3万亩,陆游房车营地、马头琴草原文化产业园、精品民宿等项目建成投运,入选全国首批国家草原自然公园试点建设项目。

随着生态的逐步恢复,漫山遍野的植被、品种多样的野生动物,促进了乡村经济的蓬勃发展。在南部山丘地区,100多万亩特色林果基地,成为农户发家致富的“聚宝盆”;在北部的大青山,充分利用自然生态资源,精心布局“敕勒川小镇”“敕勒川部落”等民宿村落,打造了“敕勒川味道”“敕勒川星剧场”等特色品牌,在果木花香里谋求产业发展,在“微田园”中发展休闲农业……

从绿色制度到绿色保护再到绿色产业,首府的广大干部群众正以接续奋斗的姿态,走出一条生态美、产业兴、百姓富的绿色发展之路。