●赵菲 张文平

【摘 要】在整个黄河河套地区,今天内蒙古呼和浩特市市区所在的呼和浩特平原,自古以来被誉为“龙荒之最壤”,占据了优良的地利条件。自东向西流经呼和浩特平原的大黑河,是这一区域之内最大的黄河支流。大黑河流域北倚阴山,历史上人类活动频繁,先后有拓跋鲜卑、东突厥、土默特蒙古等北方游牧民族在此建立政治中心。这些地方政权往往奉中原王朝为正朔,构成了中国历史上一种较为特殊的“古都”形态。

【关键词】呼和浩特平原 大黑河 拓跋鲜卑 东突厥 土默特蒙古

中国历史上王朝的都城,绝大部分建在中原地区,自西向东有今天的西安、洛阳、开封等,形成了“逐鹿中原” “问鼎中原”等典故。

从中原一线都城带向北,在农牧交错地带之上,还有东西一线都城,自西向东有今天的榆林、大同、北京等。这一线都城带,多与北方游牧民族有关,北方游牧民族欲南下“问鼎中原”,便把都城建设在这一农牧交错带之上。陕北榆林市境内,有龙山时代的石峁遗址,距今约4300~3800年,属于“古国时代”的都邑;有白城子遗址,为大夏国皇帝赫连勃勃的都城统万城。大同为北魏王朝的都城,定都时间为公元398~494年,孝文帝拓跋宏由此迁都洛阳。北京先后为辽朝南京、金朝中都、元朝大都,后来明朝也干脆把首都放在了这里,清朝、北洋政府、中华人民共和国予以沿用。

从农牧交错地带再向北,在北方游牧民族活动的阴山山脉、燕山山脉一线及其以北的漠南草原之上,还有东西一线都城,自西向东有呼和浩特、正蓝旗、赤峰。正蓝旗有元上都,赤峰有辽上京、辽中京,呼和浩特则先后有拓跋鲜卑、东突厥、土默特蒙古等北方游牧民族政权曾经建立过政治中心。本文着重阐述呼和浩特作为“古都”的历史及其意义。

一、拓跋鲜卑与盛乐

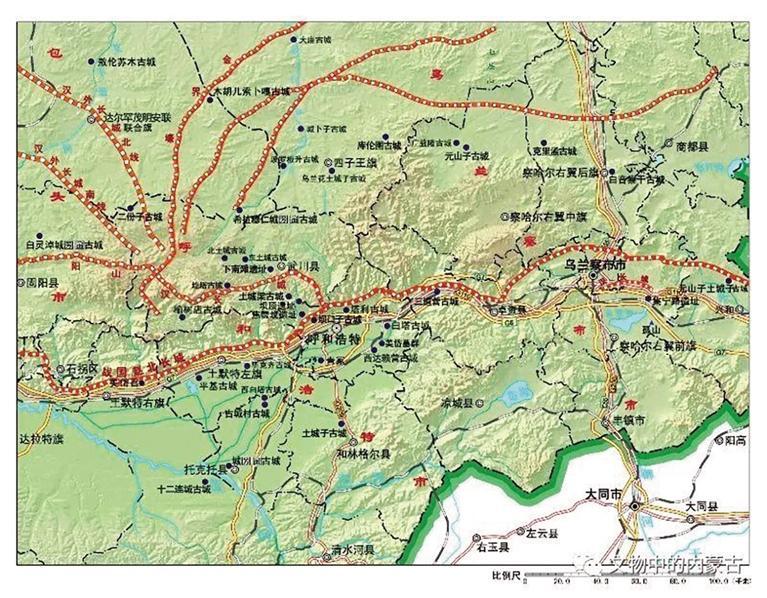

大约在东汉中晚期之际,拓跋鲜卑从大兴安岭以西的呼伦贝尔草原南迁至燕山以北“匈奴之故地”,即今天内蒙古锡林郭勒盟南部的金莲川草原至河北省张家口市北部的坝上草原一带。此后,拓跋鲜卑向西迁徙至长川(今内蒙古乌兰察布市兴和县南北向川地),公元258年在部落首领力微的带领下继续西迁于“定襄之盛乐”,也就是今天呼和浩特平原东部至乌兰察布丘陵区西部的大黑河上游地区。自战国赵武灵王将其势力挺进到呼和浩特平原之后,始称这一地区为“云中”。拓跋鲜卑到来之后,仍称以大黑河流域为中心的呼和浩特平原为云中或云中川,同时赋予大黑河流域一个新的地名——盛乐(sir-lik)。大黑河即盛乐水,意为“黄水”或“金水”。为了区分大黑河流域东部、西部,《魏书》在“盛乐”之前加汉代郡名,以大黑河上游地区为“定襄之盛乐”,以大黑河下游地区为“云中之盛乐”。“定襄之盛乐”与“云中之盛乐”似以大黑河南岸、自唐代以来被认为是王昭君墓的“青冢”作为分界点,在北魏时期,青冢是云中川东西大黑河一线、南北从朔州云中郡(今内蒙古呼和浩特市和林格尔县土城子古城)至白道的交通交汇点所在,具有中心驿站的重要性。

拓跋鲜卑以盛乐为根据地不断发展壮大,于3世纪末年至4世纪初年之际,形成了一个部落大联盟,势力一度大盛,分为东、中、西三部,布列于燕山至阴山一线的西晋王朝边外。几经周折,公元338年,拓跋什翼犍即代王位,设置百官,营建都邑,成为“五胡十六国”之外的第十七国——代国。公元340年,什翼犍从参合陂(今乌兰察布市察哈尔右翼前旗黄旗海)移都“云中之盛乐宫”。该地初步推断在今呼和浩特市托克托县古城村古城,该城邑自战国秦汉以来一直为云中郡郡治所在;公元341年,什翼犍于“定襄之盛乐故城”南八里筑盛乐城,初步推断“定襄之盛乐故城”为汉代云中郡原阳县县治所在的今呼和浩特市赛罕区八拜古城,而新建的盛乐城为八拜古城东南约3.5千米处的西达赖营古城。盛乐宫与盛乐城,成为拓跋代国在大黑河流域一西一东的双政治中心。公元376年,前秦进攻代国,什翼犍被击败,部落离散,代国灭亡,盛乐地区进入短暂的前秦统治时期。

公元383年,前秦在与东晋的淝水之战中战败,政权瓦解,拓跋鲜卑乘势东山再起。什翼犍嫡孙拓跋珪在舅部贺兰部的支持下,于公元386年正月大会诸部于牛川(今乌兰察布市察哈尔右翼后旗韩勿拉河流域),即代王位。即位后的次月,拓跋珪“幸定襄之盛乐”,回到了拓跋代国的政治中心,但并没有能够长期在此安定下来。拓跋珪于燕山——阴山东西一线四处征伐,处于“行国”状态。公元391年,拓跋珪消灭长期盘踞于朔方(黄河河套之内)的铁弗匈奴,在鄂尔多斯高原东北部临东流黄河南岸一带兴筑了河南宫。在“参合陂之战”发生之前,拓跋珪每年均要巡幸河南宫,似有以此为都之意。公元395年,后燕太子慕容宝来伐,拓跋珪躲避于河南宫一带,临河固守,避免了被后燕灭亡的命运,才有了此后“参合陂之战”的大捷。

通过参合陂一役,拓跋鲜卑打通了从盛乐通往平城的通道,公元398年拓跋珪定都平城。此后,直至太和十八年(494年)孝文帝拓跋宏迁都洛阳,北魏王朝一直以平城为正都,以盛乐为旧都,后者相当于夏都或者陪都的性质。在盛乐旧都,北魏有拓跋代国以来的皇家陵寝金陵,《魏书》多称“云中金陵”,个别或作“盛乐金陵”。最早入葬于金陵的是平文皇后王氏,于公元355年入葬;最晚入葬于金陵的是孝文贞皇后林氏,于太和七年(483年)入葬。在此间的128年中,据《魏书》的明确记载统计,共有6位帝王、1位太子、10位皇后、6位宗室、18位功臣安葬于金陵。最早入葬于金陵的帝王,是亡国之君昭成皇帝什翼犍,此后道武帝拓跋珪、明元帝拓跋嗣、太武帝拓跋焘、景穆太子拓跋晃、文成帝拓跋浚、献文帝拓跋弘死后均葬于此。冯太后执政时期(476~490年),开始于平城北面的方山之上营建永固陵,太和十四年(490年)去世后安葬于此。孝文帝迁都洛阳之前、之后,曾先后于太和十八年(494年)、太和二十一年(497年)至盛乐拜谒金陵。此后再无北魏皇帝回到过盛乐。孝文帝去世后,直接安葬于洛阳以北、瀍水之西的长陵。金陵也是迄今为止全国为数不多没有确定具体位置的皇家陵园,初步推断可能为位于呼和浩特市赛罕区大黑河南岸、宝贝梁之上的美岱墓群。

作为盛乐旧都,定都平城时期的北魏皇帝,在冯太后执政以前,以巡幸盛乐为常事。尤其是到太武帝拓跋焘在位期间(423~452年),形成了固定的“阴山却霜”之俗,于公元442年在阴山之中修建了行宫广德殿(今呼和浩特市武川县纳令沟圪塔古城),经常在阴山及阴山以北地区一呆就是半年以上。此后的文成帝拓跋浚、献文帝拓跋弘,均延续了这一习俗。阴山之中考古发现的北魏皇帝行宫,还有阿计头殿,为今呼和浩特市武川县土城梁古城。土城梁东南约4.5千米处的大青山蜈蚣坝坝顶之上,考古发掘确定有孝文帝太和十八年(494年)阴山祠天坛——坝顶遗址。

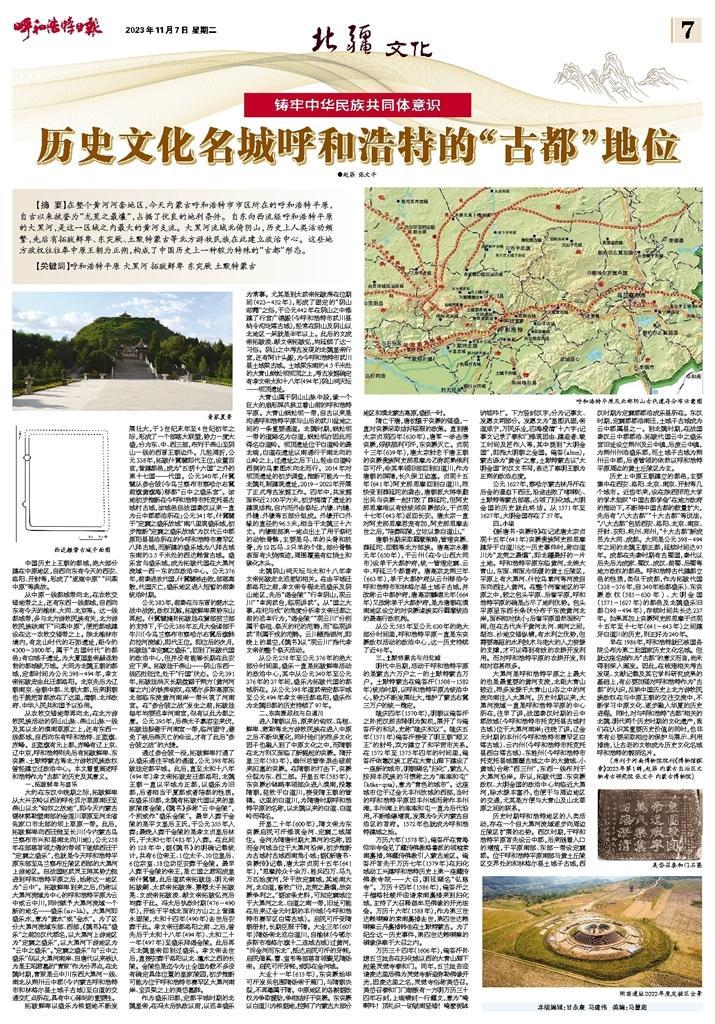

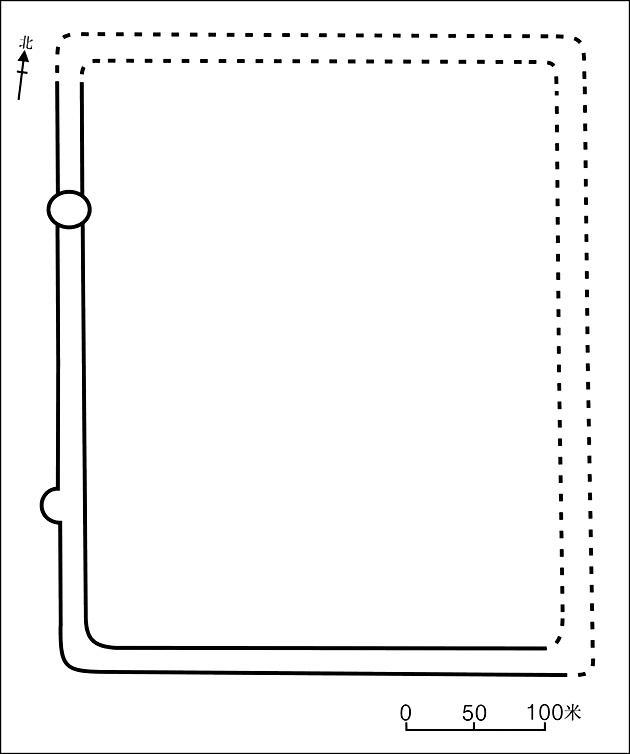

大青山属于阴山山脉中段,像一个巨大的扇形屏风拱卫着山前的呼和浩特平原。大青山蜈蚣坝一带,自古以来是沟通呼和浩特平原与山后的武川盆地之间的一条重要通道。北魏时期,蜈蚣坝一带的道路名为白道,蜈蚣坝亦因此而得名白道岭。坝顶遗址位于白道岭的最北端,白道在遗址以南通行于南北向的山岭之上,过遗址之后下山,经由白道岭西侧的乌素图水向北而行。2014年对坝顶遗址的初步调查,推断可能为一处北魏礼制建筑遗址,2019~2022年开展了正式考古发掘工作。四年中,共发掘面积近2100平方米,初步搞清了遗址的建筑结构,自内而外由祭坛、内壕、内壝、外壝、外壕等五部分组成。外壕开口外缘的直径约96.5米,相当于北魏三十六丈。内壕底部第一地点出土了用于祭祀的动物骨骼,主要是马、羊的头骨和肢骨,为12匹马、2只羊的个体,部分骨骼表面有火烧痕迹,周围覆盖有红烧土和碳化木头。

北魏阴山祠天坛与太和十八年孝文帝拓跋宏北巡密切相关。在由平城迁都洛阳之前,孝文帝专程北巡盛乐及阴山地区,先后“谒金陵”“行幸阴山,观云川”“幸阅武台,临观讲武”。从“国之大事,在祀与戎”的角度分析孝文帝迁都之前的巡幸行为,“谒金陵”“观云川”分别属于祭祖、祭天的祀的范畴,而“临观讲武”则属于戎的范畴。云川概指银河,即晚上的星空,《魏书》以“观云川”指代孝文帝的整个祭天活动。

从公元258年至公元376年的绝大部分时间里,盛乐一直是拓跋鲜卑活动的政治中心,其中从公元340年至公元376年的37年间,盛乐为拓跋代国的都城所在。从公元398年道武帝定都平城至公元494年孝文帝迁都洛阳,盛乐作为北魏旧都的历史持续了97年。

二、东突厥政权与白道川

进入隋朝以后,原来的匈奴、乌桓、鲜卑、敕勒等北方游牧民族在进入中原之后不断华夏化,同时他们的很多文化因子也融入到了中原文化之中,而隋朝在北方则又面临了新崛起的突厥。隋开皇三年(583年),幽州总管李崇击破前来犯塞的突厥。在隋朝的打击下,突厥分裂为东、西二部。开皇五年(585年),东突厥沙钵略率领部众进入漠南,投靠隋朝,驻牧于白道川,接受隋王朝的管辖。这里的白道川,为隋唐时期呼和浩特平原的名称,以北魏以来的白道、白道岭而得名。

开皇二十年(600年),隋文帝为东突厥启民可汗修筑金河、定襄二城居住。金河为隋唐时期大黑河的名称,因而金河城当位于大黑河沿岸,初步推断为古城村古城西南角小城;据《新唐书·突厥传》记载,唐太宗贞观十五年(641年),“思摩帅众十余万、胜兵四万、马九万匹始度河,牙于故定襄城,其地南大河,北白道,畜牧广衍,龙荒之最壤,故突厥争利之。”据该条史料,可知定襄城位于大黑河之北、白道之南一带,旧址可能在后来辽金元时期的丰州城(今呼和浩特市赛罕区白塔古城)。启民可汗受隋朝册封,长期臣服于隋。大业三年(607年)隋炀帝北巡白道川,自榆林(今鄂尔多斯市准格尔旗十二连城古城)过黄河,“泝金河而东北”,抵达启民可汗的牙帐,启民偕奚、霫、室韦等部落首领觐见隋炀帝。启民可汗牙帐,或即在金河城。

大业十一年(615年),东突厥始毕可汗发兵包围隋炀帝于雁门,与隋朝决裂,不再藩属于隋。中原地区的各割据政权为争取援助,争相结好于突厥。东突厥以白道川为根据地,控制了内蒙古大部分地区和漠北蒙古高原,盛极一时。

隋亡于唐,唐初慑于突厥的强盛,一直对突厥采取结好绥服的政策。直到唐太宗贞观四年(630年),唐军一举击溃突厥,俘获颉利可汗,东突厥灭亡。贞观十三年(639年),唐太宗封忠于唐王朝的突厥贵族阿史那思摩为乙弥泥熟俟利苾可汗,命其率领旧部回到白道川,作为唐朝的屏障,长久保卫边塞。贞观十五年(641年)阿史那思摩回到白道川,很快受到薛延陀的袭击,唐朝派大将李勣出兵与突厥一起打败了薛延陀,但阿史那思摩难以有效统领突厥部众,于贞观十七年(643年)返回长安。唐太宗一直对阿史那思摩恩宠有加,阿史那思摩去世之后,“陪葬昭陵,立坟以象白道山。”

唐朝长期采取羁縻策略,管理突厥、薛延陀、回鹘等北方部族。唐高宗永徽元年(650年),于云州(在今山西大同市)设单于大都护府,统一管理定襄、云中、呼延三个都督府。唐高宗龙朔三年(663年),单于大都护府从云州移治今呼和浩特市和林格尔县土城子古城,并改称云中都护府,唐高宗麟德元年(664年)又改称单于大都护府,是为唐朝在漠南地区设立的对突厥诸族实行羁縻统治的最高行政机构。

从公元585年至公元630年的绝大部分时间里,呼和浩特平原一直是东突厥政权活动的政治中心,这一历史持续了近46年。

三、土默特蒙古与归化城

明代中后期,活动于呼和浩特平原的是蒙古六万户之一的土默特蒙古万户。土默特蒙古在俺答汗(1508~1582年)统治时期,以呼和浩特平原为统治中心,势力不断发展壮大,维护了蒙古右翼三万户的统一稳定。

隆庆四年(1570年),明朝以俺答汗之孙把汉那吉降明为契机,展开了与俺答汗的和谈,史称“隆庆和议”。隆庆五年(1571年)俺答汗接受了明王朝“顺义王”的封号,双方建立了和平贡市关系。在1572年至1575年四年的时间里,俺答汗依靠汉族工匠在大青山脚下建设了一座新的城市,明朝赐名“归化”,蒙古人按照本民族的习惯称之为“库库和屯”(köke-qota),意为“青色的城市”。这座城市位于辽金元丰州故城的西部,当时的呼和浩特平原因丰州城而称作丰州滩,丰州滩上的库库和屯一直为后代沿用,不断修缮增筑,发展为今天内蒙古自治区的首府。1572年也就成为呼和浩特建城之始。

万历六年(1578年),俺答汗在青海仰华寺会见了藏传佛教格鲁派的领袖索南嘉措,将藏传佛教引入蒙古地区。俺答汗首先于万历七年(1579年)在归化城动工兴建呼和浩特历史上第一座藏传佛教寺院——大召,明廷赐名“弘慈寺”。万历十四年(1586年),俺答汗之子僧格杜棱汗迎请索南嘉措来到归化城,主持了大召释迦牟尼佛像的开光法会。万历十六年(1588年),作为第三世达赖喇嘛的索南嘉措去世,第四世达赖喇嘛云丹嘉措转生在土默特蒙古。为了纪念这一历史事件,第四世达赖喇嘛的铜像供奉于大召之内。

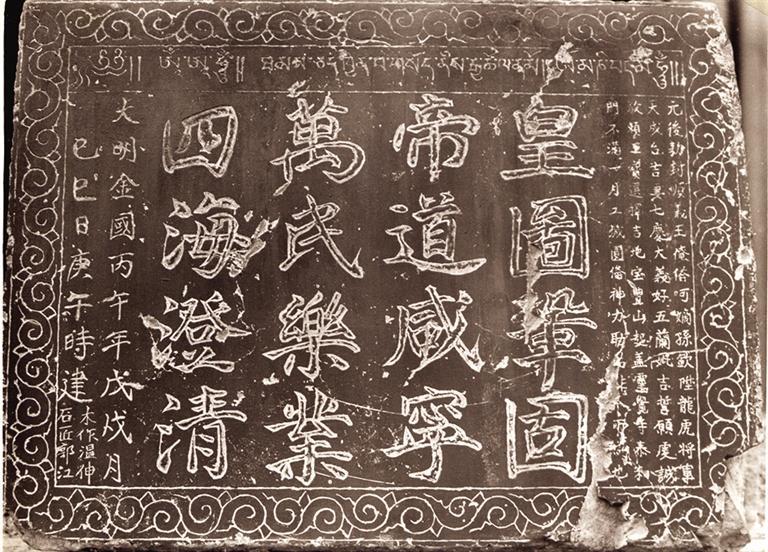

万历三十四年(1606年),俺答汗孙媳五兰妣吉在归化城以西的大青山脚下起盖灵觉寺泰和门。同年,五兰妣吉迎请麦达里活佛为灵觉寺新造弥勒佛像开光,因麦达里之名,灵觉寺俗称美岱召。美岱召泰和门门额嵌有一方明万历三十四年石刻,上端横刻一行藏文,意为“唵啊吽!顶礼识一切锁南坚错!唵麽抳钵讷铭吽!”。下方竖刻汉字,分为记事文、发愿文两部分。发愿文为“皇图巩固,帝道咸宁,万民乐业,四海澄清”十六字;记事文记录了泰和门修筑因由、建造者、竣工时间及匠作人等,其中提到“大明金国”,即指大明朝之金国。俺答(altun),蒙古语为“黄金”之意,土默特蒙古以“大明金国”的汉文书写,表达了奉明王朝为正朔的政治态度。

公元1627年,察哈尔蒙古林丹汗在后金的逼迫下西迁,沿途击败了喀喇沁、土默特等蒙古部落,占领了归化城,大明金国的历史就此终结。从1571年至1627年,大明金国存在了57年。

四、小结

《新唐书·突厥传》在记述唐太宗贞观十五年(641年)突厥贵族阿史那思摩建牙于白道川这一历史事件时,称白道川为“龙荒之最壤”,即北疆最好的一片土地。呼和浩特平原东临黄河,北倚大青山,东面、南面为低缓的黄土丘陵区,平原上有大黑河、什拉乌素河等河流自东向西注入黄河。在整个河套地区的平原之中,较之包头平原、后套平原,呼和浩特平原的确是占尽了地利优势。包头平原呈东西长条状分布于东流黄河北岸,面积相对狭小;后套平原虽然面积广阔,但在古代夹于黄河北河、南河之间,湖泊、沙地交错纵横,有水利之优势,但需要高超的水利技术与庞大的人力资源的支撑,才可以得到有效的农耕开发利用。而对呼和浩特平原的农耕开发,则相对容易很多。

大黑河是呼和浩特平原之上最大的也是最重要的黄河支流,北距大青山较近,很多发源于大青山山谷之中的河流向南注入大黑河。历史时期以来,大黑河流域一直是呼和浩特平原的中心所在,往早了讲,战国秦汉时期的云中郡故城(今呼和浩特市托克托县古城村古城)位于大黑河南岸;往晚了讲,辽金元时期的丰州(今呼和浩特市赛罕区白塔古城)、云内州(今呼和浩特市托克托县西白塔古城)、东胜州(今呼和浩特市托克托县城圐圙古城之中的大黄城、小黄城)合称“西三州”,东西一线布列于大黑河沿岸。所以,拓跋代国、东突厥政权、大明金国的政治中心均临近大黑河,除水源丰富外,也便于与周边地区的交通,尤其是方便与大青山及山北草原之间的联系。

历史时期呼和浩特地区的人类活动,存在一个自大黑河流域逐步向周边丘陵区扩展的态势。西汉时期,于呼和浩特平原首先设云中郡,后来随着人口的增殖,于平原南部、东部一带设定襄郡。位于呼和浩特平原南部与黄土丘陵区交界处的和林格尔县土城子古城,西汉时期为定襄郡郡治成乐县所在。东汉时期,定襄郡郡治南迁,土城子古城成为云中郡属县之一。到北魏时期,在战国秦汉云中郡郡治、拓跋代国云中之盛乐宫旧址设立朔州及云中镇,后废云中镇,为朔州州治盛乐郡,而土城子古城为朔州云中郡,后者管领的依然以呼和浩特平原周边的黄土丘陵区为主。

历史上中原王朝建立的都邑,主要集中在西安、洛阳、北京、南京、开封等几个城市。近些年来,设在陕西师范大学的学术组织“中国古都学会”在地方政府的推动下,不断将中国古都的数量扩大,先后有“八大古都”“十大古都”等说法,“八大古都”包括西安、洛阳、北京、南京、开封、安阳、杭州、郑州,“十大古都”新成员为大同、成都。大同是公元398~494年之间的北魏王朝正都,延续时间达97年。成都在先秦时期有古蜀国,秦代以后先后为成家、蜀汉、成汉、前蜀、后蜀等地方政权的都邑。呼和浩特古代建都立邑的性质,类似于成都,作为拓跋代国(338~376年,自340年始都盛乐)、东突厥政权(585~630年)、大明金国(1571~1627年)的都邑及北魏盛乐旧都(398~494年),存续时间共长达237年。如果再加上突厥阿史那思摩于贞观十五年至十七年(641~643年)之间建牙白道川的历史,则正好为240年。

早在1986年,呼和浩特就已被国务院公布为第二批国家历史文化名城。但就这座名城作为“古都”的意义而言,尚未得到深入阐发。因此,在梳理相关考古发现、文献记载及其它学科研究成果的基础上,有必要加强对呼和浩特作为“古都”的认识,反映中国历史上北方游牧民族政权在与中原王朝的交往交流中,不断学习中原文化、逐步融入华夏的历史进程。同时,对与呼和浩特“古都”相关的北魏、明代两个历史时期的文化遗产,我们在认识其重要历史价值的同时,也非常有必要采取相应的保护与展示、利用措施,让古老的文物成为历史文化名城呼和浩特的靓丽名片。

(原刊于河南博物院院刊《博物馆探索》2023年第1辑,赵菲 内蒙古自治区文物考古研究院 张文平 内蒙古博物院)