■温智慧

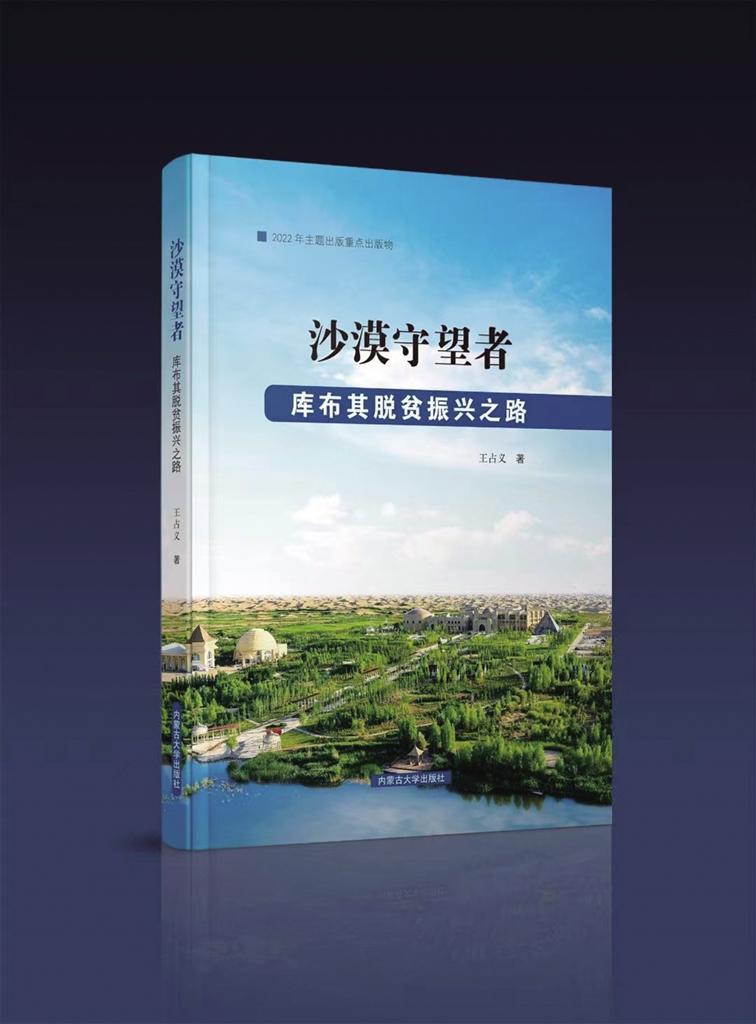

《沙漠守望者》是一部生态文学作品,笔墨以纪实手法全面关照——库布其脱贫振兴之路的人和事。这部书由内蒙古大学出版社出版。

《沙漠守望者》的作者是王占义,王占义老师拥有诸多头衔和创作成就。摘一些供读者们加深记忆:新华社内蒙古分社原副社长、主任编辑、内蒙古大学文学与新闻传播学院硕士研究生兼职导师、内蒙古防沙治沙协会首席智库专家、中国环境新闻工作者协会和中国环境报社“地球卫士”智库专家。有了这些资质和实力,《沙漠守望者》一书的成功选题、书写、出版、列为中宣部重点出版图书,则为有源之水,有本之木,不空妄,不虚无,自然而然成了这部书应该有的质量与学术标签。

近年来,在习近平总书记“绿水青山就是金山银山”生态文明思想的感召下,开启了生态文学创作的引擎,特别像王占义老师等一批具有新闻人敏锐嗅察和独到视角的知者,责无旁贷又水到渠成地投入到“绿水青山”的守护与生态文明建设的写作中,用自己的观察思考、政治领悟与文学情怀歌颂这个时代的进步、这块土地的丰饶、生态文明建设成效的有目共睹,为家园守望振兴而饱蘸浓墨,倾情而歌。不仅引起广大读者的精神共鸣,还与生活奋斗在这方热土的人民产生共情。

“一方水土养一方人”是美好的寄寓和生生不息的传唱。书中阐明“在一些地方,一方水土养不起一方人”的现实存在。“库布其”一个沙漠的名字,蒙古语,意为“弓弦”,所依傍的黄河是一柄长天赐予的“弯弓”,这沙漠正是拉紧“弯弓”的“弦”,引弓待发,发射一个灿烂的今天、辉煌的明天,留下的则是那个让人们皱眉的昨天。尽管库布其沙漠给天下游人设置了喜乐的诱饵,趁着天晴季好来这里带着充足的水、美食和造访的心情,探究神秘和新奇,那是再好不过的去处。可是,这里世世代代的居民,守着漫天的黄沙,抗着四季的飙风,赶着羸弱的牛羊,一代代坚守别人眼里的风光,有多少无可奈何与辛酸的故事。

道图嘎查位于库布其沙漠腹地,老支书陈宁布对沙漠的虐害感受最为深刻,记忆犹为深切;亿利资源集团董事长王文彪是土生土长的企业家,他自小的梦想就是让“沙漠变成绿洲”。

当国家的“异地扶贫搬迁”政策落地,无疑是一道划破时代的闪电,打开当地政府的治理发展思路,激活企业家沉睡的梦想密码,振奋想过好日子人们的干劲与向往,各种人力梦想汇集成磅礴力量,一个个新型农业牧业新村迎来了新生,搬迁安居的农牧民,心里的幸福感像一泓清泉流淌……

文艺是时代的晴雨表,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气,反映和昭示着人类文明的发展变迁。

作家用心记录、抒写实现“宜居宜业,绿福同兴”的使命与担当,不仅讴歌党的政策,讴歌地方政府的政通人和,讴歌企业家的使命与情怀,更是用笔歌唱新时代那些头脑活、敢创业、会创业、有思路、能带领共同致富的能人。牧民吉仁巴图、巴音布森、孟克达来、图蒙生、格西朝格图、尔定切劳、斯楞巴乌、乌宁奇……等一批鲜活的形象驻扎在这部书的字里行间,形成现实的风景,书中的故事主人公呼之欲出,在平面的文字中立体呈现无限的风景。曾经农牧民的捉襟见肘变化为今天的扬眉吐气、自信阳光、富足安康,奔走在“家乡变成一块福地”的致富大路上。

作家在著述过程中,把听说的见到的一一梳理,形成这一部书的材料和故事的丰实与明媚,让读者不肯释手,特别是采用彩色印刷,图片的直接视觉效应印证文字行走,使得这部书成熟稳健,故事可信笃实,紧紧抓住的不仅是读者的眼球,更是读者放目一派丰饶后的唏嘘感叹和感动。

全书分为七个部分,在七个部分中作家又分别设计出不同数量的小节,七个部分49个小节,一个小节一个故事,用隐秘的笔线串联成这部著述的恢弘和气象。作家在书写过程中亦步亦趋,在繁众庞杂的故事线索和现实图景中抽丝剥茧,形成一幅以“脱贫致富”到生态文明和生活富裕,理想与梦想交织、现实与理想交汇的图文画卷。

文章合为时而著,诗歌合为事而作。我们生活在一个文明相互碰撞而又共生共处的世界。随着时光的流逝,许多喧嚣一时的东西都将烟消云散,归于沉寂,惟有优秀的文化长留世间,它如灿烂的星光照亮历史的天空,也为我们满怀信心走向未来提供坚实根基。

作家在创作这部书的同时,不忘刨根问底,尽最大可能让读者知其然也知其所以然,进行透过现象看本质的追问。王占义在《沙漠守望者》一书中,把政治、经济、人文、历史、文化、诸多专业技术……多层面进行深刻剖析,作品呈现给读者的是一种阅读的舒适和惬意,不是生涩,不是茫然。

沙漠地带,光照充足,地广人稀。建设光伏电站,即可实现国土治理,绿色电力效益,又可惠及生态修复,就业增加,可谓点沙成金的妙招(引自《沙漠守望者》序言)。对读者来说起到的是拨云见日的功效。

在种树技术的改良和突破的讲述中,读者从书中了解到“微创气流植树法”“风向数据法造林技术”“飞播和无人机种树”“点沙成土的黑科技”“大数据治沙”“光伏治沙”……这不仅是科技的普及,也是文学技法下的科技普教,值得点赞!

扶贫是国家政策的落实,是普惠的实践与实施。作家在书中对“穿沙公路”“工业扶贫”“光伏扶贫”“文旅扶贫”“农牧扶贫”“健康扶贫”……等政策落地扎根和建成见效的梳理,让扶贫与致富紧紧关联“企业+合作社+农户”等经济模式的文学演绎,带着读者眼睛跟随文字,思绪却飞扬在作家书中那个致富脱贫的现场,感同身受,置身其间。

这部书的故事现场感特别强烈,这是纪实文学的自身特点要求,更是作家运笔的精准文学思考的场景在线,在“亿利与我的三代情”一节写到杨荣开的过去和现在,感慨与感恩,作为读者的我很是感动。感动不仅是读者的共情,这共情来自作家的文学情感与文学情绪,以文字形式在故事中间最为妥帖的发挥和推己及人的文学思考。

那些人们、那些故事、那些数字、那些笑容、那些文字所表达出来的情与热,温与暖,对照与呼应,在各自位置所呈现的文学效果,相得益彰,显而易见,是这部书最为成功的标示。彰显作家文学行走的力与美,思与行的统一与同一的设计、能力与展现。

在结语部分作家这样写到,“库布其——我生长于斯,即使行至远方,这里也一直是我心中最柔软的的精神居所,魂牵梦绕的地方。”作家的赤子情怀表现得淋漓尽致,这是作家的德行,即使现实中个人诸方面成绩斐然,事业风生水起,并没有忘记那个曾经贫穷与落后、如今潮流与现代的所在。

作者奋笔为家乡而歌,记录下发生在家乡的新生与巨变,人们的拼搏与奉献,写下人们不屈不挠的奋斗精神,和家乡的那条通往绿色之路、繁荣之路、富裕之路。

这部书的序言极为精彩!序言中,以“梦想”“初心”“攻坚”“沙梦”“固本”“培元”“相助”“明天”“振兴”为题眼,综合综述,引经据典,为全书谋篇布局,突显落笔有神,这是成熟作家的写作技法。

产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕——乡村振兴的美好画卷,在库布其,在内蒙古,在我们的乡土中国。作家不仅要有情怀,更要有胸怀,由此及彼、由小见大……伟大的祖国,伟大的中国共产党在带领全国人民走向中华民族辉煌的历史进程中,五十六个民族一个都不能少!

《沙漠守望者》一书紧紧遵从文艺生态思想,对现实的生态文明进行描摹,是作家对“绿水青山就是金山银山”生态文明思想的文学认知和理论自信下的文学自信的从容表达。

衡量一位作家的情怀和文艺成就最终要看作品。《沙漠守望者》一书的作者做到了。

这部书真实地记录并书写库布其的往事与当下,更是对未来充满了无限的期待,这期待是富有魅力的文学期待,也是发展期待。

最后,祝福王占义老师文学之路行稳致远!