●本报记者 王璐 实习记者 若谷 文/图

在古人看来,过了“二月二”,才算过完了热热闹闹的春节。尤其是今年春节期间,呼和浩特的文旅活动特别丰富,社火表演、民俗活动持续到“二月二”才算完全结束,热闹喜庆的氛围让人回味无穷。其实,在这些民俗活动中,有好多都是非物质文化遗产代表性项目,如火热出圈的高跷、脑阁、二月二龙灯节等等,可以说,大家在祈愿来年平安顺遂的同时,感受到了非遗文化的魅力,也了解了呼和浩特这座城市的独特气质。

民俗活动精彩纷呈 热闹!

在璀璨的非遗文化中,民俗是其中重要的内容之一。在呼和浩特,就有多项民俗类别的非遗代表性项目,它们有着深厚的群众基础,大多传承已有百年,在民间深受欢迎。刚刚过去的农历二月初二,首府就有好几个村子举办了龙灯节、龙灯会,在喜庆、热闹的氛围中,人们祈愿新的一年平安喜乐,也感受到了非遗文化的独特魅力。

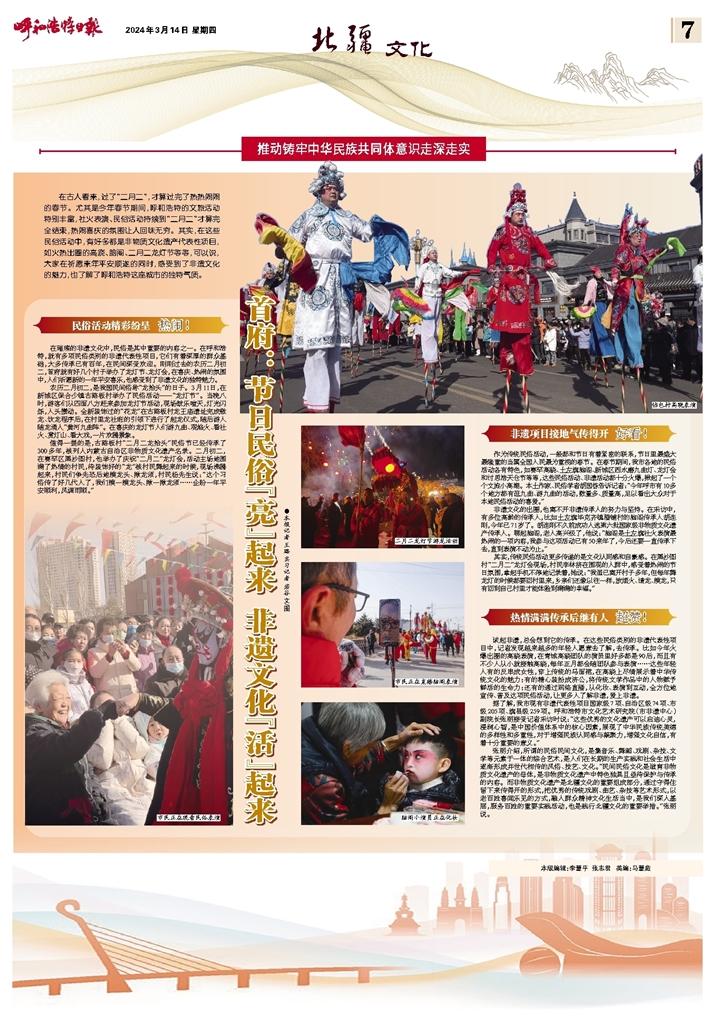

农历二月初二,是我国民间俗称“龙抬头”的日子。3月11日,在新城区保合少镇古路板村举办了民俗活动——“龙灯节”。当晚八时,游客们从四面八方赶来参加龙灯节活动,现场鼓乐喧天,灯光闪烁,人头攒动。全新装饰过的“花龙”在古路板村龙王庙遗址完成敬龙、饮龙程序后,在村里龙社班的引领下进行了起龙仪式,随后游人随龙涌入“黄河九曲阵”。在喜庆的龙灯节人们游九曲、观焰火、看社火、赏灯山、看大戏,一片欢腾景象。

值得一提的是,古路板村“二月二龙抬头”民俗节已经传承了300多年,被列入内蒙古自治区非物质文化遗产名录。二月初二,在赛罕区黑沙图村,也举办了庆祝“二月二”龙灯会,活动主场地围满了热情的村民,待装饰好的“龙”被村民舞起来的时候,现场沸腾起来,村民们争先恐后地摸龙头、揪龙须,村民杨先生说:“这个习俗传了好几代人了,我们摸一摸龙头、揪一揪龙须……企盼一年平安顺利,风调雨顺。”

非遗项目接地气传得开 好看!

作为传统民俗活动,一般都和节日有着紧密的联系,节日里最盛大最隆重的当属全国人民最为重视的春节。在春节期间,我市各地的民俗活动各有特色,如赛罕高跷、土左旗脑阁、新城区西水磨九曲灯、龙灯会和讨思浩天仓节等等,这些民俗活动、非遗活动都十分火爆,掀起了一个个文旅小高潮。本土作家、民俗学者胡国栋告诉记者:“今年呼市有10多个地方都有逛九曲、游九曲的活动,数量多、质量高,足以看出大众对于本地民俗活动的喜爱。”

非遗文化的出圈,也离不开非遗传承人的努力与坚持。在采访中,有多位高龄的传承人,比如土左旗毕克齐镇腊铺村的脑阁传承人胡连刚,今年已71岁了。胡连刚不久前成功入选第六批国家级非物质文化遗产传承人。聊起脑阁,老人高兴极了,他说:“脑阁是土左旗社火表演最热闹的一项内容,我参与这项活动已有50来年了,今后还要一直传承下去,直到表演不动为止。”

其实,传统民俗活动更多传递的是文化认同感和自豪感。在黑沙图村“二月二”龙灯会现场,村民李林挤在围观的人群中,感受着热闹的节日氛围,拿起手机不停地记录着,她说:“我虽已离开村子多年,但每年舞龙灯的时候都要回村里来,乡亲们还像以往一样,放烟火、请龙、摸龙,只有回到自己村里才能体验到满满的幸福。”

热情满满传承后继有人 超赞!

谈起非遗,总会想到它的传承。在这些民俗类别的非遗代表性项目中,记者发现越来越多的年轻人愿意去了解,去传承。比如今年火爆出圈的高跷表演,在青城高跷团队的演员里好多都是90后,而且有不少人从小就接触高跷,每年正月都会随团队参与表演……这些年轻人有的反串成女性,穿上传统的马面裙,在高跷上尽情展示着中华传统文化的魅力;有的精心装扮成济公,将传统文学作品中的人物赋予鲜活的生命力;还有的通过网络直播,从化妆、表演到互动,全方位地宣传、普及这项民俗活动,让更多人了解非遗,爱上非遗。

据了解,我市现有非遗代表性项目国家级7项、自治区级74项、市级205项、旗县级259项。呼和浩特市文化艺术研究院(市非遗中心)副院长张丽接受记者采访时说:“这些优秀的文化遗产可以启迪心灵,浸润心智,是中国价值体系中的核心因素,展现了中华民族传统美德的多样性和多重性,对于增强民族认同感与凝聚力,增强文化自信,有着十分重要的意义。”

张丽介绍,所谓的民俗民间文化,是集音乐、舞蹈、戏剧、杂技、文学等元素于一体的综合艺术,是人们在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成并世代相传的风俗、技艺、文化。“民间民俗文化是滋育非物质文化遗产的母体,是非物质文化遗产中特色独具且亟待保护与传承的内容。而非物质文化遗产是北疆文化的重要组成部分,通过守得住留下来传得开的形式,把优秀的传统戏剧、曲艺、杂技等艺术形式,以老百姓喜闻乐见的方式,融入群众精神文化生活当中,是我们深入基层,服务百姓的重要实践活动,也是践行北疆文化的重要举措。”张丽说。