●本报记者 王璐 李蒙 实习记者 若谷 邢睿婧 樊雅璐 吴香凝 刘艳霞 文/图

要想快速了解一座城市的历史文化,最好的方式就是到当地的博物馆参观一下。在“5·18国际博物馆日”来临之际,记者以游客的身份逛了逛首府的博物馆,从这些场馆中仔细品味我们的家乡呼和浩特。下面请跟随记者的脚步,快速认识一下这座充满文化魅力的城市吧!

呼和浩特博物馆:

“青砖伴瓦漆,白马踏新泥。”5月15日,记者来到呼和浩特博物馆,看到建筑物顶端的那匹凌空奔腾的白骏马,一下子就想到这句古风意味十足的歌词。

呼和浩特博物馆馆址为内蒙古博物馆旧址,建成于1957年,是自治区级文物保护单位,也是呼和浩特市地标性建筑之一。很多老呼市人把这里亲切地称为“大白马博物馆”,回去看看相册,说不定你也有一张在“大白马博物馆”前的留影。

5月18日是国际博物馆日,呼和浩特博物馆与四川省、陕西省、湖北省等地16家文博单位及自治区文物考古研究院将联合举办“问蜀——东周时期的蜀文化展”,共展出215件文物。该馆工作人员告诉记者,如果是第一次来到呼和浩特,一定要去看一下呼和浩特博物馆的《文明足迹——呼和浩特历史文物专题展》,该展览利用院藏文物展示呼和浩特从先秦到民国时期的通史内容,共分五个单元,分别从先秦时期、秦汉至隋唐时期、宋辽夏金元时期、明清时期和民国时期讲述呼和浩特的历史文化,展现生活在这片土地上的各民族交往交流交融的波澜壮阔史诗,为建设“美丽青城、草原都市”发挥文物的独特作用。

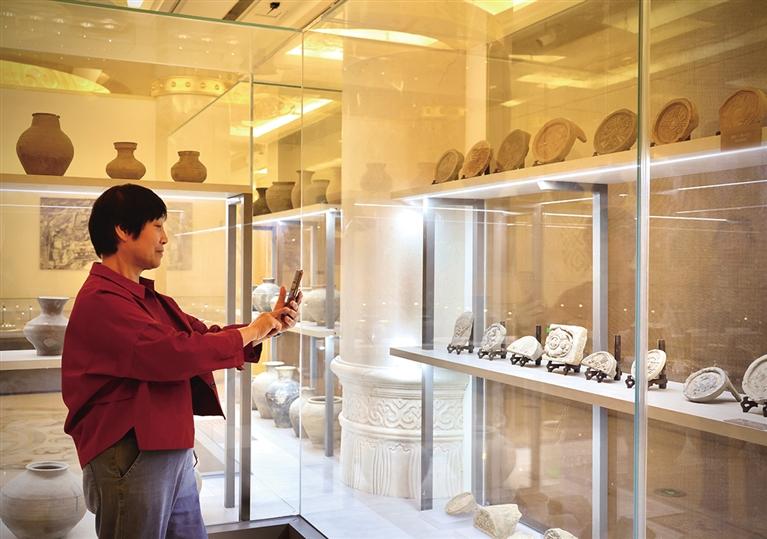

此外,馆内还有一个特别的展览——《杨鲁安藏品展》,展出从院藏杨鲁安先生藏品中遴选的铜镜、钱币、陶瓷、碑帖以及杨鲁安先生作品、当代印章计305件展品。2000年,杨鲁安先生向市政府捐赠各类文物8000余件、善本图书2000多册,现由呼和浩特博物馆收藏。观展的同时,能够了解历史文化,亦能感受到杨鲁安先生的无私精神,以及对呼和浩特深沉的爱意。

记者手记:作为土生土长的呼市人,用游客的眼光去逛首府博物馆,不仅是了解乡土的寻根之旅,更是丰盈内心的文化之旅。精心保护的文物、内容各异的展览、有趣生动的讲解……博物馆也花了很多巧思,热情地张开双臂欢迎四海宾朋的到来。

昭君博物院:

千百年来,昭君出塞的故事不断被演绎,坐落在我市城南的昭君博物院也因为这段故事带上了一抹传奇的色彩。近日,记者驱车来到昭君博物院,探访距今有2000余年历史的昭君墓,了解王昭君的生平事迹和中国古代各民族团结友好的历史故事。

进入景区,左右排列的建筑使远处中轴线上的青冢若隐若现,与远处胜景遥遥相望,仿佛那段尘封的历史就在眼前。“整个博物院占地面积为45.5万平方米,由全国重点文物保护单位王昭君墓遗址及其一系列纪念性附属建筑组成,是集文物收藏、保护研究、展示和社会教育于一体的‘一院多馆’格局的遗址性博物院。”昭君博物院副院长包苏那嘎向记者介绍。

“走,带你去看看我们院内最具代表性的历史文物——青冢。”跟随着包苏那嘎的脚步,我们来到位于博物院最北端的王昭君墓。“‘青冢’出自杜诗的注解:北地草皆白,惟独昭君墓上草青如茵,故名青冢。据有关史料记载,昭君墓墓体上有祭祠亭,墓体周围有石刻碑文,墓前古柳横卧,有寺院,墓体两侧石兽并列。昭君墓陵寝区是根据相关文献记载复原而成。墓体上有亭,墓体周围存放历代道台、巡抚、将军、都统等名人所立石碑8通。另外墓体前从北至南依次有‘墓表’‘和亲铜像’‘神道及石像生’‘青冢牌坊’‘昭君石雕像’‘董必武题诗碑’等。”包苏那嘎说。

除了丰富的历史文物遗存,昭君博物院的文化底蕴也同样深厚。讲解员李越介绍,院内的中国古代和亲文化馆由中央美术学院设计,全馆展示了我国自先秦以来直至元朝时期以及满清时期历朝历代的和亲文化,是目前国内唯一一座以和亲历史事件为主要脉络,全面系统展示中国古代和亲文化的专题馆。

记者手记:昭君出塞的故事耳熟能详,参观完展览,才真正了解到她为民族团结所作的贡献。正如我国著名史学大师翦伯赞先生所说:王昭君已经不是一个人物,而是一个象征,一个民族友好的象征;昭君墓也不是一个坟墓,而是一座民族友好的历史纪念塔。

将军衙署博物院:

5月的呼和浩特阳光明媚,伴着微风,站在将军衙署博物院内,透过青砖瓦楞抬头可见蓝天白云,惬意极了。据讲解员介绍,这座地处青城的漠南第一府,自乾隆二年(公元1737年)绥远城建城至今,近300年的时间里,有74任将军在此任职。记者一步步从门前照壁行至守门石狮子处,在感怀岁月变迁的同时,也被古人的智慧深深折服。

照壁上的“屏番漠朔”四个大字,概括了将军衙署中历代将军们的责任与信念,威武气派的雄狮更是体现了当时这座古建筑所带来的权威;走进将军衙署庭院内部,淡雅的丁香花香扑鼻而来,曲径通幽的回廊和青砖让心慢慢平静;这里可以看到民国时期绥远省政府小礼堂旧址、味莼轩以及“澄园”;移步到中轴线处,便可看到绥远城军政事务核心所在,其建筑功能完全按照古代官衙“前朝后寝”规制营建,并且以中轴线建筑为主,以两侧厢房、耳房为辅;从南到北,一间间房间穿越,仪门、大堂、折房、文秘处、官房、印房、二堂、箭亭、客厅、三堂东厢、西厢等等,每一处都让人感叹清代建筑的精妙绝伦。

记者手记:看着这座我国现存的清代驻防将军衙署中保存最好、规模最大的文物遗址,记者不由得感叹其对于研究清代边疆政策、绥远历史文化的重要价值。如今,这座古建筑屹立在车水马龙的街道上,静静守候,见证呼和浩特近、现代史的发展,也成为呼和浩特历史文化名城的真实写照,百姓心中独特的建筑地标。

丰州故城博物馆:

5月14日,记者驱车来到了丰州故城博物馆。微风吹过,伴着清脆悠扬的阵阵塔铃声,万部华严经塔全貌呈现眼前,当阳光从塔尖洒下,塔身瑰丽多彩,古朴雄浑,十分壮观。

“白塔塔体的门窗设计独特,券门也就是它的真门按两个不同的方向上下各层交替,即在单层开南北门,双层开东西门,其余各门均为砖雕假门。通过这样相互交错的变化规律,使塔整体的受力更加均匀,结构也更加稳定。”丰州故城博物馆社会教育部主任路静向记者介绍。

古今灵魂的碰撞,是一场无声的对话。“车马喧嚣尘不到,吟鞭斜袅过丰州”这是元初名臣刘秉忠当年过丰州时对于丰州城的描述。丰州城虽已失去往日的繁华,在时光洪流里化作细沙,但是走进丰州故城博物馆,还能感受到辽金元时期呼和浩特地区的建筑艺术特色。

悠悠碧空、千年古塔、塔铃声阵阵,串起的是呼和浩特悠远绵长的历史文化记忆。万部华严经塔虽历经千年,仍巍然耸立,成为文化与历史的不朽见证。一座白塔、一座古城、一条古驿道,见证着丰州城的兴衰变迁,站在这里,我与丰州故城有了“约定”,更久远的故事,等待我的探寻和了解……

记者手记:今日的丰州故城博物馆之旅不虚此行,在丰州故城中感受昔日繁华,在万部华严经塔下感受千年魅力,期待下一次的“相聚”。

五塔寺博物馆:

5月14日,记者走进位于玉泉区五塔寺后街的五塔寺博物馆,它是国家AAA级旅游景区,也是全国重点文物保护单位。站在金刚座舍利宝塔前,仰看整座塔身,记者不禁被这件巨大的艺术品所震撼。金刚座舍利宝塔通高16.5米,整座塔由三部分组成,分别是最下方的须弥座、中间七层的金刚座以及上方耸立着的五座小塔。听讲解员说,建塔初期,塔体四周还有绿色、黄色琉璃瓦挑檐,十分精美。

“来五塔寺博物馆还有一个必看的地方就是塔后照壁存有三幅石刻图。”随着五塔寺博物馆宣教部主任闵婧的指引,记者在金刚座舍利宝塔塔后,在照壁上看到了三幅石刻天文图。“其中的蒙古文石刻天文图是中国、乃至全世界唯一一幅以蒙古文标注的星座图,具有极高的科研价值,对研究中国古代天文有着重要意义。这幅图以北极为圆心,由内向外分别是北极圈,夏至圈,天赤道,冬至圈和天南极圈……”讲解员向游客们娓娓道来,记者也听得入迷,久久不愿离去……

记者手记:金刚座舍利宝塔历经近300年的历史,能够完好保存实属不易,不仅见证了各族劳动人民智慧的结晶,对研究明清时期呼和浩特地区的政治、历史、文化提供了素材,也为中国古代建筑史留下了宝贵的实物。

公主府博物馆:

《绥远通志稿》载:“后枕青山,前临碧水,建筑与风景之佳为一方冠”,说的就是呼和浩特的和硕恪靖公主府,是中国目前唯一一座保存完整的清代王府品级公主府府邸。为一探“西出京城第一府”的非凡魅力,记者于5月14日来到公主府博物馆,探寻其背后的历史故事。

走进公主府,有种时空穿越之感,红墙青瓦在阳光下熠熠生辉,府邸的每一处细节都透露出皇家的尊贵与威仪。“公主府现存面积1.8万平方米,主体建筑4800平方米,总体为四合院结构。”据有关负责人介绍,公主府主体建筑布局为中轴对称格局,自南向北由前庭、两进四合院和后院组成四进五重院落。独特的建筑风格,是以传统礼制文化为建筑理念,融入皇家园林造景风格和北方各民族崇尚自然的生活习俗,体现了各民族文化的交流与融合。

此外,公主府还通过完整的公主府邸原貌展示,真实地反映了清代早期建筑工程技术、生活水平、民族习俗、文化艺术等方面的情况,是研究清代北部边疆地区历史不可多得的实物依据。

记者手记:作为一名在呼和浩特生活的外乡人,行走其中,听着有关公主府的历史故事,感悟到公主府不仅是历史的见证者,也是文化的传承者。

采访后记:博物馆有看头,越看越入迷。如今,越来越多的人走进文化名胜古迹,为自己的精神世界增加一顿“营养大餐”。参观底蕴深厚的博物馆,能在一定程度上了解城市历史,领略中华文明的源远流长。呼和浩特各具特色的博物馆值得我们认真“品读”。