■本报记者 杨彩霞 耿欣 文/图

在这个生机盎然的季节,驱车行驶在呼和浩特乡村广袤的大地上,随处可见劳作忙碌的身影。从“看天吃饭”到“智能房”里种果蔬,广大农村新生产要素不断叠加、新技术广泛应用,农业品牌影响力不断扩大。随着设施农业现代化提升行动的开展,通过多项举措,我市设施农业建设规模不断壮大,结构不断优化,区域布局特点明显。2023年,全市新增设施农业8800亩,截至目前,全市设施农业面积已达到6.3万亩。如今,现代化设施农业让农民增收成效显著,已成为首府推动农业可持续发展、促进农民增加收入的重要产业。

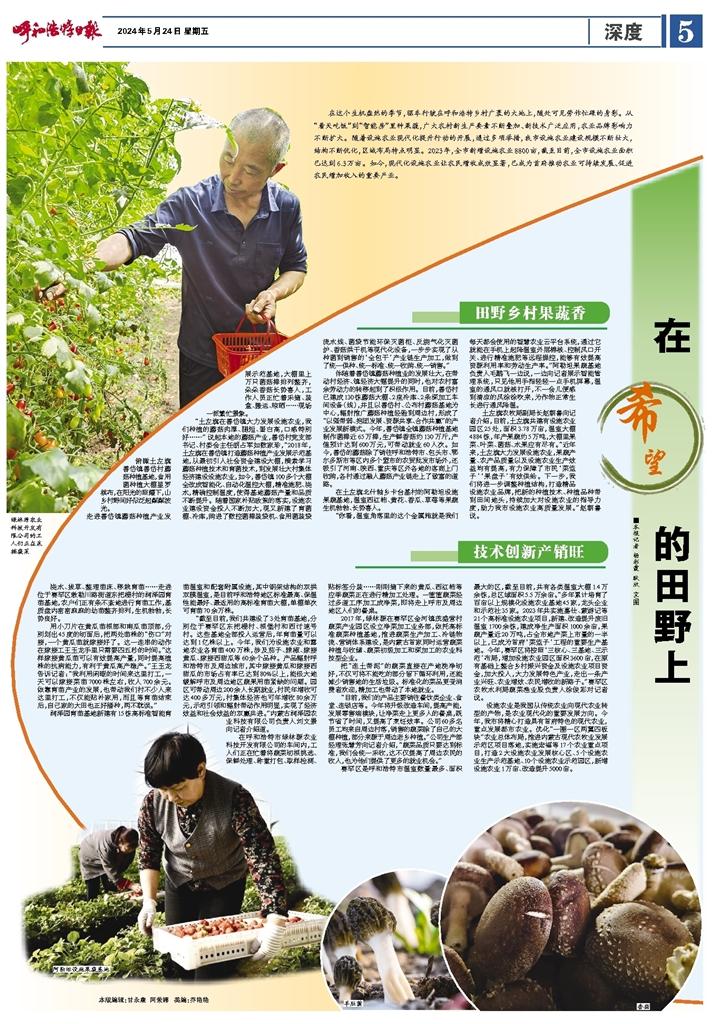

田野乡村果蔬香

俯瞰土左旗善岱镇善岱村蘑菇种植基地,食用菌种植大棚星罗棋布,在阳光的照耀下,山乡村野间好似泛起粼粼波光。

走进善岱镇蘑菇种植产业发展示范基地,大棚里上万只菌菇棒排列整齐,朵朵香菇长势喜人,工作人员正忙着采摘、装盒、搬运、晾晒……现场一派繁忙景象。

“土左旗在善岱镇大力发展设施农业,我们种植的蘑菇肉厚、腿短、蛋白高,口感特别好……” 说起本地的蘑菇产业,善岱村党支部书记、村委会主任胡占军如数家珍,“2018年,土左旗在善岱镇打造蘑菇种植产业发展示范基地,从最初引入社会资金建设大棚,摸索学习蘑菇种植技术和育菌技术,到发展壮大村集体经济建设设施农业,如今,善岱镇100多个大棚全改成智能化、自动化温控大棚,精准施肥、浇水,精确控制温度,使得基地蘑菇产量和品质不断提升。随着国家补贴政策的落实,设施农业建设资金投入不断加大,现又新建了育菌棚、冷库,购进了数控菌棒装袋机、食用菌装袋流水线、菌袋节能环保灭菌柜、反烧气化灭菌炉、香菇烘干机等现代化设备,一步步实现了从种菌到销售的‘全包干’产业链生产加工,做到了统一供种、统一标准、统一收购、统一销售。”

伴随着善岱镇蘑菇种植业的发展壮大,在带动村经济、镇经济大幅提升的同时,也对农村富余劳动力的转移起到了积极作用。目前,善岱村已建成130栋蘑菇大棚、2座冷库、2条深加工车间设备(线),并且以善岱村、公布村蘑菇基地为中心,辐射推广蘑菇种植经验到周边村,形成了“以强带弱、抱团发展、资源共享、合作共赢”的产业发展新模式。今年,善岱镇全镇蘑菇种植基地制作菌棒近65万棒,生产鲜香菇约130万斤,产值预计达到600万元,可带动就业60人次。如今,善岱的蘑菇除了销往呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市等区内多个盟市的农贸批发市场外,还吸引了河南、陕西、重庆等区外各地的客商上门收购,各村通过融入蘑菇产业链走上了致富的道路。

在土左旗北什轴乡卡台基村的阿勒坦设施果蔬基地,温室西红柿、黄花、香瓜、草莓等果蔬生机勃勃、长势喜人。

“你看,温室角落里的这个金属箱就是我们每天都会使用的智慧农业云平台系统,通过它就能在手机上起降温室外层棉被、控制风口开关、进行精准施肥等远程操控,能够有效提高资源利用率和劳动生产率。”阿勒坦果蔬基地负责人毛鹏飞一边说,一边向记者展示智能管理系统,只见他用手指轻轻一点手机屏幕,温室的通风口就被打开,不一会儿便感到清凉的风徐徐吹来,为作物正常生长进行通风降温。

土左旗农牧局副局长赵朝鲁向记者介绍,目前,土左旗共建有设施农业园区25处,面积3.78万亩,温室大棚4884栋,年产果蔬约5万吨,大棚里果菜、叶菜、菌菇、水果应有尽有。“近年来,土左旗大力发展设施农业,果蔬产量、农产品质量以及设施农业生产效益均有提高,有力保障了市民‘菜篮子’‘果盘子’有效供给。下一步,我们将进一步调整种植结构,打造精品设施农业品牌,把新的种植技术、种植品种带到田间地头,持续加大对设施农业的指导力度,助力我市设施农业高质量发展。”赵朝鲁说。

技术创新产销旺

浇水、拔草、整理苗床、移栽育苗……走进位于赛罕区敕勒川路街道东把栅村的润泽园育苗基地,农户们正有条不紊地进行育苗工作,基质盘内密密麻麻的幼苗整齐排列,生机勃勃,长势良好。

用小刀片在黄瓜苗根部和南瓜苗顶部,分别划出45度的切面后,把两处苗株的“伤口”对接,一个黄瓜苗就嫁接好了。这一连串的动作在嫁接工王玉龙手里只需要四五秒的时间。“这样嫁接黄瓜苗可以有效提高产量,同时提高植株的抗病能力,有利于黄瓜高产稳产。”王玉龙告诉记者:“我利用闲暇的时间来这里打工,一天可以嫁接菜苗7000株左右,收入700余元。依靠育苗产业的发展,也带动我们村不少人来这里打工,不仅能贴补家用,而且等育苗结束后,自己家的大田也正好播种,两不耽误。”

润泽园育苗基地新建有15栋高标准智能育苗温室和配套附属设施,其中钢架结构的双拱双膜温室,是目前呼和浩特地区标准最高、保温性能最好、最适用的高标准育苗大棚,单棚单次可育苗70余万株。

“截至目前,我们共建设了3处育苗基地,分别位于赛罕区东把栅村、根堡村和西讨速号村。这些基地全部投入运营后,年育苗量可以达到1亿株以上。今年,我们为设施农业和露地农业各育苗400万株,涉及茄子、辣椒、嫁接黄瓜、嫁接西甜瓜等60余个品种。产品辐射呼和浩特市及周边城市,其中嫁接黄瓜和嫁接西甜瓜的市场占有率已达到80%以上,能极大地缓解呼市及周边地区蔬果用苗紧缺的问题。园区可带动周边200余人长期就业,村民年增收可达400多万元,村集体经济也可年增收80余万元,示范引领和辐射带动作用明显,实现了经济效益和社会效益的双赢共进。”内蒙古润泽园农业科技有限公司负责人刘文景向记者介绍道。

在呼和浩特市绿林源农业科技开发有限公司的车间内,工人们正在忙着将蔬菜切根挑选、保鲜处理、称重打包、取样检测、贴标签分装……刚刚摘下来的黄瓜、西红柿等应季蔬菜正在进行精加工处理。一筐筐蔬菜经过多道工序加工成净菜,即将走上呼市及周边地区人们的餐桌。

2017年,绿林源在赛罕区金河镇茂盛营村蔬菜产业园区设立净菜加工业务部,依托高标准蔬菜种植基地,推进蔬菜生产加工、冷链物流、营销体系建设,是内蒙古首家同时运营蔬菜种植与收储、蔬菜初级加工和深加工的农业科技型企业。

把“连土带泥”的蔬菜直接在产地洗净切好,不仅可将不能吃的部分留下循环利用,还能减少销售地的生活垃圾。标准化的菜品更受消费者欢迎,精加工也带动了本地就业。

“目前,我们的产品主要销往餐饮类企业、食堂、连锁店等。今年将升级改造车间,提高产能,发展零售端模块,让净菜走上更多人的餐桌,既节省了时间,又提高了烹饪效率。公司60多名员工均来自周边村落,销售的蔬菜除了自己的大棚种植,部分来源于周边老乡种植。”公司生产部经理张慧芳向记者介绍,“蔬菜品质只要达到标准,我们会统一采收,这不仅提高了周边农民的收入,也为他们提供了更多的就业机会。”

赛罕区是呼和浩特市温室数量最多、面积最大的区,截至目前,共有各类温室大棚1.4万余栋,总区域面积5.5万余亩。“多年累计培育了百亩以上规模化设施农业基地45家,龙头企业和示范社35家。2023年共实施嘉仕、蒙游记等21个高标准设施农业项目,新建、改造提升废旧温室1700余栋,建成净生产面积1000余亩,果蔬产量近20万吨,占全市地产菜上市量的一半以上,已成为首府‘菜篮子’工程的重要生产基地。今年,赛罕区将按照‘三核心、三基地、三示范’布局,增加设施农业园区面积3600亩,在原有基础上整合乡村振兴资金及设施农业项目资金,加大投入,大力发展特色产业,走出一条产业兴旺、农业增效、农民增收的新路子。”赛罕区农牧水利局蔬菜渔业股负责人徐俊彩对记者说。

设施农业是我国从传统农业向现代农业转型的产物,是农业现代化的重要发展方向。今年,我市将精心打造具有首府特色的现代农业,重点发展都市农业。优化“一圈一区两翼四板块”农业总体布局,推进内蒙古现代农牧业发展示范区项目落地,实施宏福等17个农业重点项目,打造2大设施农业发展核心区、5个设施农业生产示范基地、10个设施农业示范园区,新增设施农业1万亩、改造提升5000亩。