●本报记者 杨彩霞/文 杨彩霞 李颖剑/图

绿水青山环绕,一条条整洁畅通的道路通向每一户农家,一座座干净整洁的农家小院焕发着新颜,一处处休闲场景和田园风光融为一体,一张张幸福的笑脸溢满喜悦……一幅和美乡村新画卷呈现眼前。近年来,赛罕区榆林镇采取“观光采摘+阵地教育+特色景区”的模式,形成因地制宜“靠山吃山、靠水吃水”的新发展格局,多渠道推进乡村振兴。

因地制宜

促进乡村文旅融合发展

初夏时节,赛罕区榆林镇东干丈村处处山青水绿,放眼望去,一座座造型各异的星空房坐落在山色空蒙的绿野之间,与周围的景色融为一体。当夜幕降临,人们或围坐在天幕下聊天谈心,享受大自然的宁静;或躺在柔软的床上,抬头就能看见繁星点点,仿佛触手可及。

“梦境空间”星空房是东干丈村新打造的创意民宿,以其远离喧嚣、亲近自然的优美环境吸引了周边游客慕名而来。“创意民宿区一期打造了8座星空宿舍和5个天幕,配套设施齐全,市民、游客可以在这里住宿、露营、打卡拍照。”东干丈村驻村第一书记王俊龙说。

东干丈村作为榆林镇产业发展重点行政村,村内历史文化、生态环境、产业发展等资源集聚,毗邻大青山战国赵长城遗址,拥有1.5万亩森林。近年来,东干丈村以万亩生态林和大黑河水系为依托,因地制宜打造了特色主题民宿、生态采摘示范园和露营基地,成为市民、游客出游好去处和增收富民好试点。2019年12月,东干丈村被国家林业和草原局评为国家森林乡村。2023年,该村集体经济收入达到20万元。

除了新打造的创意民宿区,今年,赛罕区榆林镇还抢抓上级政策机遇和农文旅体融合新风口,大力推广“村委会+公司+产业”的发展模式,指导东干丈村委会注册成立蒙景源旅游有限公司,以市场模式拓展产业发展空间,在原有的大棚采摘、窑洞民宿的基础上持续扩大规模,打造集研学、采摘、住宿于一体的全季旅游田园综合体项目。项目占地50亩,包括农耕文化园区、大棚采摘区、窑洞民宿区和特色创意民宿区。

“农耕文化园区,依托战国赵长城遗址和农耕文化馆,可以开展200人规模的研学活动;大棚采摘区有48座大棚,可采摘蓝莓、无花果、油桃等果蔬;窑洞民宿,窑洞内冬暖夏凉,居住舒适;特色创意民宿区,不仅保留了自然环境风貌,还融入了现代元素和个性化服务,体现了‘进门有特色,出门很精彩’的布局风格。”王俊龙介绍说。

以“花”为媒

走出乡村特色产业路

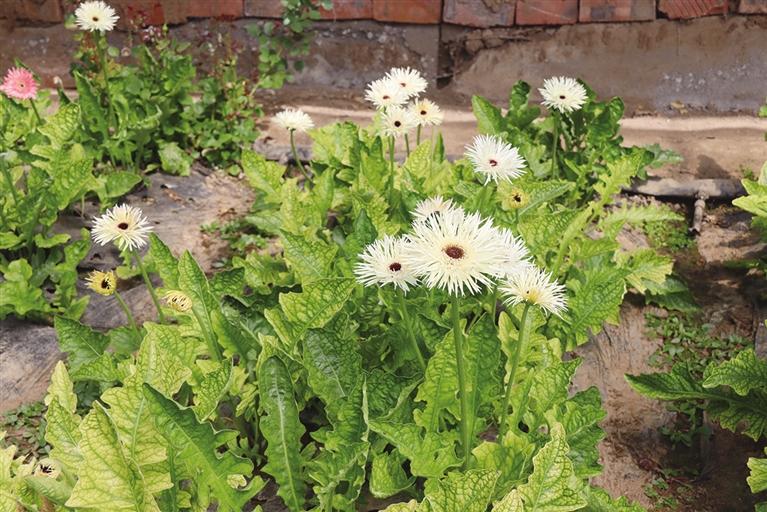

做强“花产业”,激活“花经济”。近年来,榆林镇依托发展设施农业,深入探索适合本地的种植模式,将产业振兴作为乡村振兴的关键,加大政策、技术支持力度,打造特色花卉品牌,用花卉种植“装扮”产业经济,着力打造“一村一品”的特色产业,以特色产业助力乡村振兴。

走进位于榆林镇潮岱村明思洋种植专业合作社的鲜花大棚,各色非洲菊盛开,花农们穿梭其中,为新一批鲜花销售做着准备。“这已经是今年的第十茬非洲菊了,再过一周又可以摘下一茬。”合作社负责人任瑞边走边向记者介绍道。

实施乡村振兴战略,重在产业兴旺。在合作社成立之初,大棚原本以传统的蔬菜和草莓种植为主。但随着市场需求的变化,合作社积极转型,依托本地政策扶持,结合乡村旅游发展,大力发展以非洲菊、黄白菊为主的花卉产业,为乡村振兴开辟了一条新的道路。

要想产量高,技术是关键。为减少鲜花采摘空档期,提高大棚经济收益,合作社采用微生物菌肥蘸根、铺设网格防止鲜花屈光倒伏等技术,确保了鲜花的质量和产量,实现了菊花全年不间断的高品质栽培。

记者了解到,一个棚内的黄白菊种植数量在两万亩左右,成活率在90%以上,目前共有9个种植大棚,鲜花年销售量突破百万株大关,年营业收入达到20万元。每逢节日,这里的鲜花销量都会节节攀升,为合作社带来了可观的收益。

“鲜花销售模式已经从之前的单一批发转变为订单式销售。我们和市区的鲜花批发经销商建立了长期的合作关系,提供了稳定的直供直销方式。”任瑞说。

花卉产业的发展为当地特色种植开辟了新路子,同时也带动了附近村民的就业和增收。不少留守老人参与到鲜花种植、采摘、打包等工作中,收入大幅提升,村民的幸福指数也越来越高。

以“花”为媒,鲜花种植带来大收益。下一步,合作社将利用电商平台的鲜花购物窗口,将花卉与互联网深度融合,开拓新的销售渠道和市场。通过与更多合作伙伴建立合作关系,共同推动花卉产业的发展,为乡村振兴锦上添“花”。

未来,榆林镇将有效整合各类资源,把发展动能汇聚起来,挖掘乡村资源禀赋优势,继续围绕大黑河生态廊道,建设乡村振兴发展轴带布局,结合本地资源、产业基础和市场需求,进一步完善农文旅体配套设施,与二道河村的山水人文资源、马鬃山冰雪旅游资源等形成联动,推动产业发展壮大,不断拓宽农民增收致富渠道。