过去的十年,是民宿产业快速发展的十年。数据显示,我国80%的旅游民宿分布在乡村地区。从农家乐到民宿,从家庭式管理到专业团队运营,民宿已成为推动乡村振兴的重要力量。

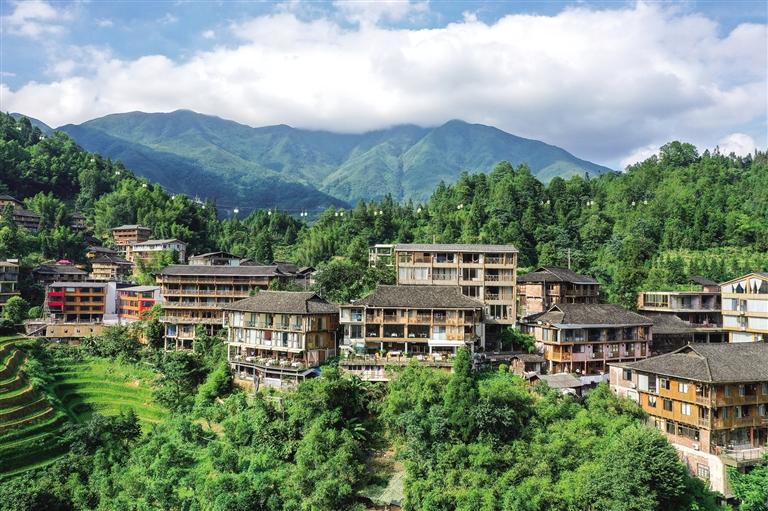

地处桂北山区的龙胜各族自治县龙脊镇大寨村就是乡村民宿发展的典型样本。长期以来,由于大山的阻隔,大寨村曾是贫困的代名词。背靠着万亩龙脊梯田美景,世居于此的瑶族村民守着“金饭碗”却纷纷外出谋生活。

大约20年前,大寨村通了第一条公路,也诞生了第一家农家乐。随着基础设施的不断改善,来梯田和村寨旅游的人越来越多,村民们普遍将自住房改建成农家乐和民宿——这是大寨村民宿的1.0版本,“30元住宿”“家人就是服务员”“洗澡如厕要排队”是当时民宿的真实写照。

后来,在优惠政策、低息贷款的支持下,大寨村的民宿硬件条件逐渐升级,房费也有一定提升,但依然摆脱不了“家人就是服务员”的局限性。特别是最近几年,单纯靠家人经营、靠村民打理的民宿,在服务理念、运营模式等方面已跟不上市场需求。

2022年,大寨村入选联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”。一些不满足现状、头脑灵活的村民转变经营理念,引进专业的民宿管家和大学生团队,在民宿的设计、装修、服务、运营、推广等软硬件细节上下功夫,一批精品民宿应运而生,将大寨村的民宿推向2.0时代。

据统计,目前,大寨村已有超过38%的精品民宿旺季房费超过千元,一些精品民宿要提前一个月订房。依靠民宿产业,大寨村村民早已实现脱贫致富,超过60%的家庭年收入超50万元。

从农家乐到精品民宿,大寨村的民宿蝶变,正是这十年中国乡村振兴的一个缩影,讲述着全面深化改革的乡土故事。