●本报记者 阿柔娜 云艳芳 吕会生 武子暄 文/图

“言必信,行必果。”诚信之花,遍布呼和浩特。

今年以来,呼和浩特市围绕“一个加强、四个提升”工作目标大力实施诚信建设工程,全面启动全国社会信用体系建设示范城市创建工作,成立了市诚信建设工程领导小组,统筹推进政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信建设,各地各部门以“只争朝夕”的紧迫感、“万事有解”的方法论全力推进诚信建设工程,为呼和浩特市招商引资和经济社会高质量发展营造良好环境、积聚强劲动能。

政务诚信小切口 推动政务服务大变革

诚信建设工程是今年自治区党委、政府力推的六大重点工程之一,市委、市政府高度重视诚信建设工程,统筹推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设。市行政审批和政务服务局坚持“服务为民”初心,聚焦压实政务诚信建设重点工作,主动谋划、创新作为,积极应用新技术赋能政务诚信创建,助力行政审批效率提升。

率先应用RPA机器人抓取技术,为“双公示”提速增效赋能。行政审批是政府与企业、群众联系的重要纽带,从简化行政审批流程入手,能够显著提升政务诚信水平。在政务服务“双公示”工作方面,市行政审批和政务服务局积极引入RPA机器人自动抓取技术,通过设定特定的程序和算法,与技术公司进行需求对接、高频事项梳理、定制化开发等举措,在无需对原有业务系统改造的前提下,成功实现行政审批平台和委办局专业系统的审批流程自动串接和数据同步,机器人能够自动在相关业务系统中抓取行政许可信息,确保信息的准确性和时效性。

该系统自今年3月15日上线运行以来,已实现对该局下设业务科室的20个大项99个子项模式覆盖。通过将依托RPA流程自动化机器人技术上传公示数据和行政许可台账数据进行逐项对比,能够做到当日产生行政许可结果当日公示,批量行政许可公示时间由原来的30分钟缩减至现在的20秒。每日定时对各业务科室产生的“双公示”信息进行扫描抓取,按照统一标准进行整理和归集,直接上传至信用信息公示平台,有效避免了人工操作可能带来的疏漏和延误,保障了信用信息的及时公示与共享,增强了政务诚信的透明度和公信力。

创新启用“信用+远程勘验”模式,为诚信主体经验、发展注入新活力。市行政审批和政务服务局将“信用+”场景应用于远程勘验中,企业做出现场真实性承诺后,勘验人员无须到达现场,全程利用电子化勘验,通过“信用承诺+远程勘验+前期指导+承诺免勘验+容缺勘验”的模块化组合方式,完成线上勘验工作,达到惠企利民、降本增效目标。企业自主申请,勘验科及时通过线上推送勘验须知和标准,并在线对企业进行前期指导,让企业在勘验环节前期通过政策指导充分做好现场设施设备的合理布局、档案材料的归类与整理、关键岗位人员的配备与认证、相关政策法规熟识理解,提升勘验通过性。企业做出信用承诺后,可根据实际需要选择先行拿证后择期补充勘验程序或第一时间对现场进行容缺勘验,对于安全隐患较小、审批风险较轻的事项可通过远程勘验代替现场勘验工作,实现了勘验行为优质、高效闭环运行。

截至12月10日,市行政审批和政务服务局累计完成“信用承诺+远程勘验”模式833次,其中“远程勘验+前期指导”547次、“远程勘验+承诺免勘验”185次、“远程勘验+容缺勘验”101次。切实强化了企业群众的诚信意识,有效助推了社会信用体系的完善,提高政府的服务水平和监管效能,确保社会信用良好的主体享受便利,同时对失信者进行约束、规制,有利于用营造政府、企业和公民协作互信的良好社会氛围,同时能够减少行政资源浪费、提升资源利用效率,最终达成勘验服务水平、企业体验感“双提升”目标。

商务诚信开好头 赋能行业信用精治理

商务诚信是诚信工程的重要内容。为全面深入推进商务诚信建设,我市大力弘扬“诚信兴商”理念,坚持把商务诚信建设作为优化营商环境、推动经济高质量发展的重要抓手。今年,市发改委牵头印发《呼和浩特市诚信建设工程商务诚信领域实施方案》,细化实化商务诚信领域9项具体工作任务,形成涵盖58项落实举措的工作清单,安排部署了诚信建设工程商务诚信领域的任务分工,严把时间节点,全面推动各地区、各相关部门保质保量完成任务,推动商务领域诚信工作开好头、起好步。

我市不断提升行业信用治理水平,分别在市场监管、税务、应急管理、住建、金融等24个重点领域开展信用评价,实施差异化监管,全链条实施信用监管。依托市社会信用信息平台归集公示“红黑名单”信息2万余条,推动各部门在各自职责范围内依法依规实施联合奖惩,全领域开展失信惩戒。其中,市场监管方面,严格按照有关文件规定对企业实施列入经营异常名录或严重违法失信名单,在市场准入、政府采购、工程招投标、国有土地出让、银行贷款、授予荣誉称号等工作中依法予以限制或禁入,形成联合惩戒合力。截至目前,全市共列入经营异常名录或标记为经营异常状态80743户,列入严重违法失信名单725户。市人社局严厉打击“黑职介”、乱收费、虚假招聘、不正当竞争等违法违规行为,限制35家失信企业享受失业保险稳岗政策。法院执行方面,今年以来共采取纳入失信被执行人名单措施8920人次,其中自然人7432人次,法人为1488人次。采取限制高消费措施20142人次。税务方面,为全市13940户A级企业推送纳税信用联合激励卡,持续营造依法诚信纳税的良好氛围。

在惩戒失信企业的同时,我市不断加大诚信典型选树工作力度,助力诚信企业“亮码经营”。截至目前,呼和浩特市共有诚信典型企业53955家,其中诚信标杆企业16家、诚信示范企业356家、诚信达标企业53583家。为帮助信用记录良好的经营主体享受便利优惠的融资信贷服务,呼和浩特市打造“以信促融,善融惠企”创新服务模式,形成了企业提需求、政府出政策、部门推名单、平台增信用、银行放贷款、多方担风险的全链条融资大数据服务体系,通过自治区节点向76家金融机构共享水电气、不动产、科技研发等重点领域信用信息超百万条,推送融资“白名单”1.2万家,通过“信易贷”平台累计助力138家中小微企业发放贷款4.01亿元;“助保贷”为58户企业融资5.17亿元;“银税互动”平台截至11月底贷款总金额69.4亿元。

我市依托市社会信用信息平台,推动各行业主管部门创新开展各类守信激励场景,为更多守信主体提供便利。行政审批方面,已完成“信用承诺+远程勘验”模式833次:其中“远程勘验+前期指导”547次、“远程勘验+承诺免勘验”185次、“远程勘验+容缺勘验”101次;节本增效方面,2024年1-11月“信用+电子保函”降低企业投标成本9.51亿元,占投保企业工程保证金总量的83.04%。此外,我市还建立了“信用+不动产登记”等16个激励场景,为守信主体送去更多信用红利。

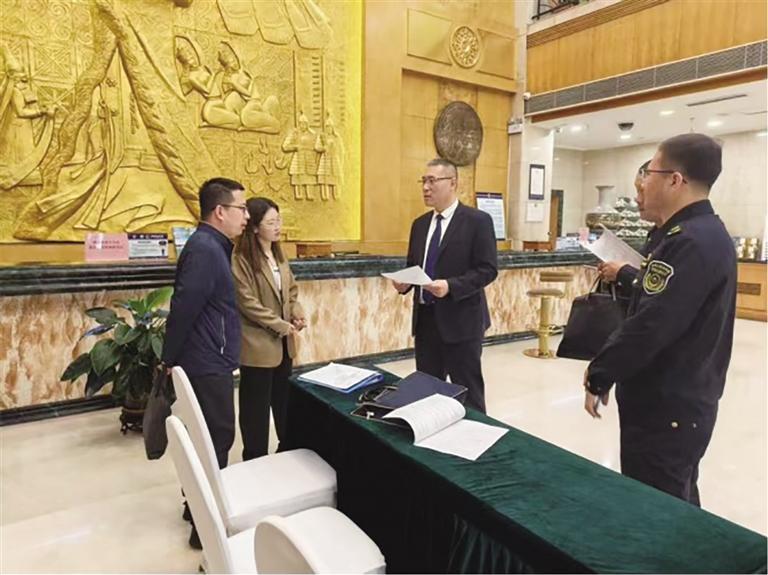

为保障失信企业权益,我市积极开展信用修复,建立信用修复协调和结果互认共享机制。探索“承诺容缺”“承诺免查”等信用修复新模式,推行“两书同送”,在依法作出行政处罚决定后,送达行政处罚决定书的同时向行政处罚相对人发放信用修复告知书。今年以来,全市积极开展各类信用修复宣传活动,设立信用修复咨询专线,主动开展失信市场主体信用修复指导,延伸信用修复服务链。截至目前,市发改委累计提供信用修复2305次,市场监管局移出严重违法失信名单706户,移出经营异常名录69460户,助力企业重塑信用、重返市场。

社会诚信提品质 绘就首府诚信新底色

大街小巷、住宅小区、公共场所随处可见“诚信为本”公益广告;各式各样诚信宣传活动不断亮相街头、跃上屏幕……走在呼和浩特的街道社区、公园广场,处处是“诚信”。

今年,呼和浩特市聚焦聚力办好“两件大事”,把诚信文化建设与精神文明建设、打造北疆文化等一体推进,突出教育实践、文化培育、社会宣传三大重点,深入开展诚信宣传教育,倡导诚信风尚、普及信用知识、树立诚信典型,持续提升城市品质,全力绘就“诚信首府”最美底色。

“一诺千金重,诚信就在平凡的事迹中,平凡的事迹蕴含对党对祖国的无限忠诚……”赛罕区乌兰牧骑编排的《与法同行》《英雄》等节目,巧妙地将普法知识融入艺术表演之中,观众在欣赏精彩节目的同时,也对诚信建设有了更深刻的认识。

今年,呼和浩特市将社会诚信建设融入北疆文化打造,各类文艺院团、各级乌兰牧骑创排二人台小戏《一诺千金》、小品《子债父还》等19部诚信主题文艺作品,展演210余场次,通过群众喜闻乐见的形式传递诚信文化。

为了让诚信宣传教育更具影响力和感染力,呼和浩特市重点打造了“‘诚’就美好青城”宣传工作品牌,目前刊播理论文章、政策解读、言论评论、信用知识、特色做法等报道1800余条,在人民日报、新华社等中央媒体推出相关报道40余篇(条),在内蒙古日报、内蒙古广播电视台等自治区平台刊播发报道300余篇(条),并制作短视频、漫画等多元产品让诚信理念通俗易懂、深入人心。

诚信是社会主义核心价值观的重要范畴,呼和浩特市以诚信典型选树活动为主线,开展诚实守信道德模范、身边诚信人物、新时代好少年等诚信典型评选,在各行业、各领域选树诚信典型90余人次,诚信企业5.28万家。推出《霍石柱:替子还债43万元》等诚信典型报道591篇,曝光《先装修后付款 到底是陷阱还是馅饼》等失信案例235个,营造了“守信光荣 失信可耻”的舆论氛围。

“聆听宣讲,让我们深刻认识到了诚信建设的重要性,在今后的工作中我们会更加注重诚信建设,以诚信建设推进城市管理水平提升。”在玉泉区 “青城之光”理论宣讲团诚信建设示范宣讲会上,一名城管队员感慨地说。今年,呼和浩特市将诚信建设相关理论纳入“青城之光”宣讲团、理论学习轻骑兵日常宣讲内容,宣讲1800余场,推动了诚信理念深入人心。

此外,呼和浩特市将诚信建设纳入文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建工作,作为新时代文明实践中心(所、站)活动重要内容,开展“诚信榜样 青春力量”社会实践活动等各类诚信教育活动3000余场,成立呼和浩特市自媒体协会,动员网络名人与自媒体转发诚信宣传稿件470余篇,让诚信文化浸润城市的每一个角落。

司法公信有引领 提升执法为民公信力

“感谢你们不辞辛劳,为我追回丢失的财物!”日前,市民云女士来到呼和浩特市公安局经济技术开发区分局刑侦大队,将锦旗送给办案民警。此前,云女士停放在路边的轿车车窗被砸,车内财物被盗,价值近9万元。接警后,民警立即启动案件快侦快办机制,专业警种联合组建“快打专班”,经过研判追踪,民辅警迅速锁定并抓获犯罪嫌疑人三名,追回了云女士的全部损失,此时距离云女士报案仅仅不到十小时。

这是首府大力推动司法公信建设的一个缩影。自诚信建设工程开展以来,首府政法系统聚焦主责主业,认真贯彻落实自治区党委、市委关于诚信建设工程要求,积极推进司法公信建设,优化首府法治化营商环境,为推进首府现代化建设提供有力司法支撑和服务。

加强司法公开,全力打造阳光司法。截至12月,全市法院系统公开裁判文书61378篇,继续保持全区法院审判流程信息公开率达99%以上。2024年至今,全市检察机关共开展检察听证603件次。同时强化外部监督,常态化开展“开放日”“接待日”活动,广泛邀请人大代表、政协委员参与庭审观摩、公开听证活动,开展公开听证523件,邀请人民监督员监督案件504件。

坚持司法公正,用公平正义护民心。市委政法委组织开展案件集中评查和异地交叉互查等形式评查工作,全面提升办案水平和案卷质量;法院系统切实以“四超”问题专项检查为切入点,进一步规范执行流程、提高执行标准、提升执行质量;公安系统深入开展“昆仑2024”专项行动,全市公安环食药侦部门共立刑事案件217起,破案195起,累计抓获犯罪嫌疑人253人,涉案资金5484.4659余万元;检察系统制发《关于加强行政执法与刑事司法反向衔接增强“府检联动”工作的实施办法》,目前已办理涉企行政裁判结果监督案件39件,行政诉讼执行案件10件,行政非诉讼执行案件18件,共受理行刑反向衔接案件590件,审结人数594人。

推进执行攻坚,践行司法为民宗旨。法院系统纵深推进“法院+N”执行联动机制,与呼和浩特市公安局等部门协同配合,破解查人找物堵点。常态开展涉府专项行动,全市法院共受理涉府执行案件216件,申请执行标的额15.27亿元,已结案166件,结案标的金额5.72亿元,未结案件50件,未结案件均在依法依规推进,积极开辟小标的涉民生案件“绿色通道”,对追索劳动报酬、人身损害赔偿、赡养费等涉民生案件,坚持做到“优先立案、优先执行、优先发放执行案款”。

保护知识产权,提升司法公信力。经最高人民法院批复同意,呼和浩特市设立了内蒙古首个知识产权法庭。同时揭牌成立“知识产权诉源治理工作站”和“知识产权保护联络点”,保障民营企业长远发展。呼和浩特市司法局充分发挥职能作用,不断增强全社会尊重和保护知识产权的意识,提升知识产权司法公信力。公证机构推出“互联网+公证+知识产权”服务新模式,为全市有知识产权保护需求的企业和个人开通公证绿色通道,呼和浩特仲裁委员会知识产权仲裁院自成立以来,受理知识产权纠纷仲裁案件35件,争议标的额约3418万元。