■张文静

树存根系,发枝生叶,方可茂盛;水有渊源,汇聚溪流,方能奔涌。一部思想性、艺术性兼备的文学作品(纪实性文学作品尤甚),离不开人物形象的多维度刻画,乃至性格或命运之匠心塑造,与开合自如的叙事构建以及新颖、流畅、巧妙的表达方式。唯其如此,方能打动读者,甚至印象深久。

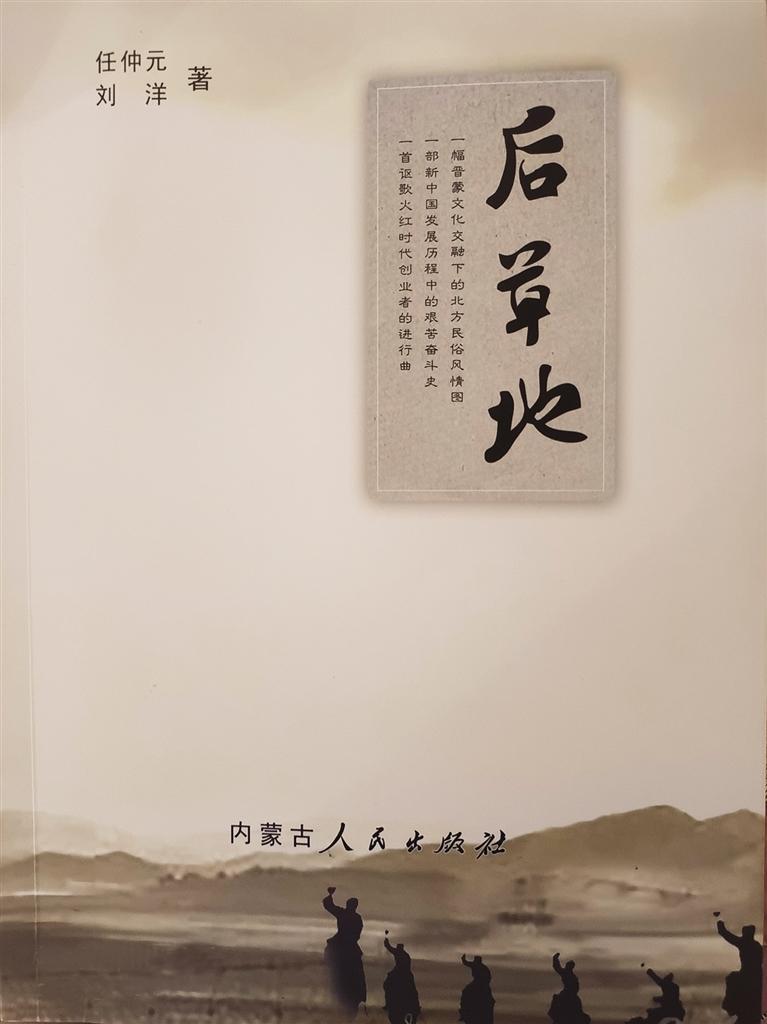

本土作家刘洋所著《后草地》一书(内蒙古人民出版社2020年出版发行),曾获内蒙古自治区“五个一工程”奖提名和乌兰察布市2023年度“五个一工程”奖。该书洋洋洒洒45万字,时空跨度一百余年,历史背景阔大而恢弘。纵观其所记、所述、所呈现的景象,可谓“一幅晋蒙文化交融下的北方民俗风情图,一部新中国发展历程中的艰苦奋斗史,一首讴歌火红时代创业者的进行曲。”(系本书责任编辑李向东于封面所注之导读语)。

通读这部作品,笔者被书中主人公——任仲元那有棱有角的立体形象及鲜明的性格特征深深打动,并且对字里行间那鲜活而又独特的语言表达方式颇为称道。然而,“任凭弱水三千,我只取一瓢饮。”囿于篇幅所限,本文抛开前述两个方面,仅就本书的叙事主体的构建,且作扼要探讨。

(一)鲜明的地域特色为本书叙事主体构建了时空框架与历史背景,从而给主人公不一样的人生提供了展现舞台

我行其野言采蓫,芃芃其“脉”后草地。追随全书开篇的往事叙述,寻根溯源,逐层剖开,一百年前主人公家族迁徙的足迹,从任门姓氏发端而一路走来。原来,这“任”由远古始祖“妊”所衍传。

尔后,随着叙事情节的精彩演绎,后草地——这域神秘热土的面纱遂被轻撩起来:早年“走口外”的先民们,由晋陕入蒙地(即百年前乡间平民百姓对当时蒙古草原的泛称),从土默川北越大青山,进入茫茫后草地。而这片广袤而丰腴的地域,几经演变,乃成为当今内蒙古自治区之腹地。

诚如本书《序》所言:后草地——这不单单是一个地理称谓,还是一个比较宽泛的地域概念。在这域历史的天空下,其深厚的历史底蕴中充满浓烈的地域文化与显著的人文特色,作者将本书主人公的人生经历置身于这片山川来呈现,更加衬托出那种厚重的历史感以及主人公强烈的责任感与使命感。其时,上世纪中叶年仅十八岁的任仲元,以进步青年的姿态,报名进入“绥远省公安警察干部学校”接受短期培训。当速成结业后,随即分派到萨县专区(1952年专署迁址,数年后撤销并入土默特旗)公安处,参与保卫新生人民政权以及乡村民主建政工作和剿匪肃特战斗(当年绥远省剿匪的重点区域位于大青山腹地的武川县山区)。对于这段历史,这片地域,这个时期主人公的成长过程及其客观环境,作者极力回避常规式的人物介绍和简单化的故事叙述,而是把每一场暗地追逐、充满危险,艰苦卓绝而又惊心动魄的剿匪肃特场景,放在后草地民众热情高涨地投入抗美援朝爱国情怀的环境中展现;放在当时武川全县历史大背景下展现;放在当地老山区农民兴高采烈地建设新家园的氛围里展现,以此来喻示人民卫士保家护民对于巩固胜利果实、支援志愿军前线物资以及人民安居乐业的重要意义。

笔者认为,正是在后草地——这种特有环境中,在这种特色浓烈的氛围里,在这种时代背景下,通过作者构建的那种特定的历史场景,来塑造人民卫士出生入死、舍家为国的使命担当;来渲染人民卫士剿匪保民、打造平安的社会责任;来讴歌人民卫士艰苦卓绝的奋斗风貌。从而突出和彰显主人公不平凡的人生经历以及无私无畏的奉献精神。他热爱这片沃土(尤其在20世纪50年代初他身为公安干警),守护这片沃土上的人民,毕生贡献于这片沃土。他长年生活于斯地,工作于斯地,以致于长眠于斯地。

可见,所有这些围绕地域特色的描写、铺垫、烘托乃至渲染,为整个叙事展开和景物陪衬而书写浓墨重彩的长卷。正所谓什么样的树结什么样的果实,这种地域特色所塑造的叙事对象,亦如农村大戏台古装演员那形象一般铿锵亮堂!

(二)历史人物与环境的双重还原,使整个叙事主体的原生态构建得以在独特地域文化以及民俗风情中精彩再现

一般而言,环境是包含了反映时空特点和经济社会特征等自然要素和人文要素的综合性概念。环境叙事的对象是在地理位置和时代空间下展现人物的独特性。缘于此,对于环境的描述或历史性还原遂成为作者表现主题、刻画人物、抒发情感乃至反思人生和命运的手段之一。

而历史人物的还原无须释义,尤其是以第一人称——“我”出现的叙事对象,极易落入老套回忆录的版本或窠臼。这里所说的原生态构建,其实是纪实性文学的特质,也是探究和研讨这类文学体裁的一个重要方面。究其根源它由“真实乃纪实文学的生命力”引申而来。因此,近年来业内有些资深学者,便给纪实文学冠以“原生态文学”的新头衔。其最显著的特征就是运用艺术化手段将“忠实”的本性和面貌原汁原味地展示出来,其最根本要求是“还原”而非机械“刻录”。这是将纪实文学作品归类于“文学创作”的主要原因,也是它与原始写实主义“流水账”那一种流派的最大区别。

至于人物与环境双重还原的情节,在本书中多有体现,而在“小店员咸鱼翻身”这章里,尤为将原生态叙事展示得活灵活现——腊月廿三,为年关封账分红日子,归化城牛街的集义祥山货店照例把股东召集到账房议事,公告店员身份股晋级和财权股配发等诸般事宜。李掌柜手厾住账簿吼喊给任义配人股一份。袁采办突然说:“还差一份财股。”这招叫“隔山打牛”,明看是替任义争利,实则嫌自己股权配得少。任义便把内里挑明了。从上文可以看出:不论是还原环境场景,还是还原人物形象,应当遵循客观再现的真实性原则以及符合对人物历史性呈现的形象本真。其情景构建与人物间的对话必须是符合“真实”的合理想象(再度创作),包括那个年代的人们讲什么样的言语?穿戴什么样的衣帽?使用什么样的器具以及住什么房屋?所有这一切均要贴合实际,否则,就“穿帮”出洋相了。

笔者认为:文学创作允许虚构,尽管纪实文学讲求客观与合理。但它所要叙事的对象,应当是典型化甚至是选择性的典型化,即运用艺术化表达方式,真实地再现典型环境下的典型人物。不然,就会落入忠实“记录”的泥潭。而最为理想化叙事的状态就是把环境还原与人物还原融为一体,互为观照,且使二者和谐地接洽而非照单全录的无原则拼凑。

纵观《后草地》在人物与环境的还原中很好地体现了这一点,对人物的历史性观展、对那些百年前场景和环境的还原,使整个叙事主体的原生态构建得以在独特地域文化以及民俗风情中精彩再现,从而引发读者的同感、认可以及共情。

(三)从《后草地》引发的思考——如何运用艺术性手段多样化挖掘和创作纪实文学作品,并为正能量题材赋能

在新时代语境下,文学艺术作品弘扬时代精神、时代价值与传承中华优秀传统文化,是引领时代主流和社会风尚以及文化价值导向的宝贵资源。近年来,内蒙古意识形态领域创作和打造红色文学艺术精品,已成为北疆文化建设的重要组成部分。

从目前刘洋所创作和发表的三部文学作品来看:即2009年由人民文学出版社出版的《大后山》,到近年来由内蒙古人民出版社连续出版的《灰腾梁下》与《后草地》等。若从其思想性角度去审视,大致上归类于“正能量”题材的作品。这些作品的主人公都是社会基层的普通人物,有的是农村供销合作社售货员、有的是乡村干部,有的是公安干警。

怎样去书写这些“小人物”,如何从他们身上挖掘出体现时代精神和时代价值的“正能量”?若用常规套路和传统表达方式,极易因平淡而平庸,不免落入“自传体”的沼泽地。

然而,要想突破这道枷锁,运用文学手段来艺术化地表现,又因受“真实”的束缚,使纪实性写作变得颇为艰难。那么,怎样实现文学与纪实相统一,并且达到一体化呢?这些年来,刘洋在这方面进行了不少有益的探索。就笔者的阅知而言,一是他在人物刻画方面,大量地运用当代小说的叙事模式,采取多种样式的插叙、倒叙抑或大幅度跨越式的回观表达手法,使平淡的描述变为鲜活而生动的人物动态展示。二是“以人带事,以事述史”的叙事手法,这是他“独创”的相融共济纪实手法,也形成他多年来的一种写作风格。三是不论写人或纪事,均放在一种宏大的背景下展示。不论是历史底蕴的厚重,还是地域文化的沉淀,它对叙事对象起到了或渲染、或烘托的作用,从而使其作品有一种立体品验。

综前所述,归结而论。一部优秀文学作品,尤其是传世之作,势若古树参天、江河横流。反观刘洋作品如江河之小溪,大树之根须,从源头起始,厚积薄发,定会有更多佳作问世。

(作者系内蒙古文艺评论家协会会员,呼和浩特市文艺评论家协会理事)