●本报记者 梁婧姝

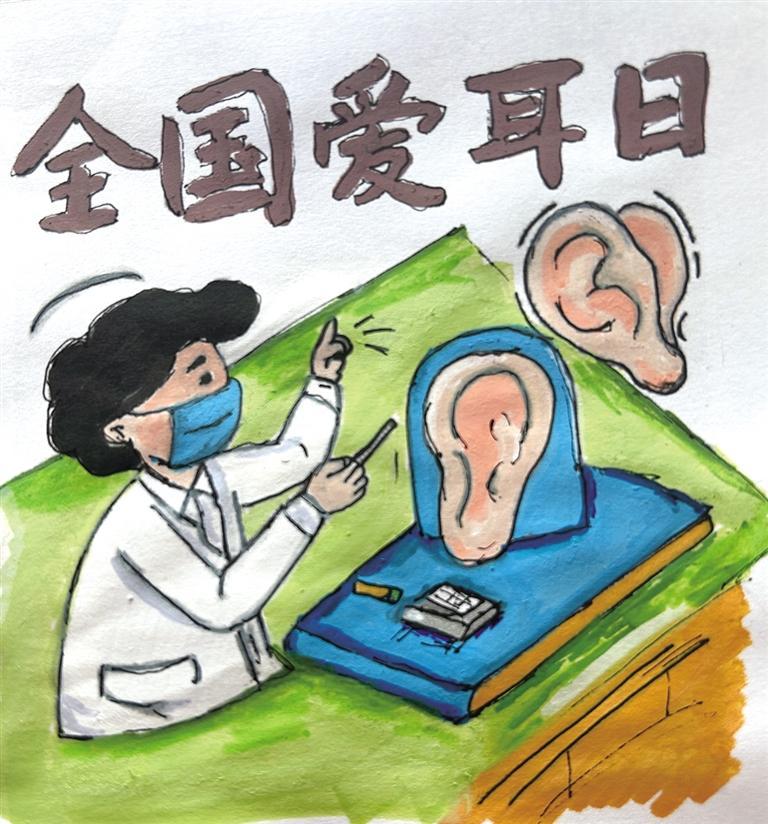

3月3日是第二十六个全国爱耳日,今年全国爱耳日的主题为“健康聆听,无碍沟通”。现如今,噪声、药物、不良生活习惯等不利因素,对耳朵的健康造成了很大的威胁。日前,本报记者采访呼和浩特市妇幼保健院儿科主任医师刘军时了解到,听力损失可以发生在人生的各个阶段,全生命周期都需要重视呵护听力健康。根据医生指导,记者整理出一份全年龄段护耳攻略,以飨读者。

1 哪些因素影响胎儿听力发育?注意什么?

影响因素

胎儿听力发育主要受母体健康状况和环境因素影响。母体感染:孕早期感染风疹、巨细胞病毒等(TORCH感染)可导致内耳损伤;药物毒性:氨基糖苷类抗生素(如庆大霉素)、化疗药物等可能会损害胎儿听觉神经;营养缺乏:叶酸、锌等微量元素不足可能会影响耳蜗发育;辐射与化学暴露:孕期接触重金属(汞、铅)、农药或电离辐射可能会引发畸形;缺氧风险:妊娠高血压、胎盘功能异常等导致胎儿缺氧,影响听觉系统。

注意事项

孕妇需做到:孕前接种疫苗(如风疹疫苗),避免接触传染病患者;孕期用药需严格遵医嘱,禁用耳毒性药物;补充叶酸、铁剂及均衡饮食;远离噪音(>85分贝)、有毒化学品及辐射源;定期产检,监测胎心及发育情况。若家族有耳聋史,建议进行基因检测。

2 新生儿听力受损的诱因与防护

常见风险

遗传因素:有关部门统计数据显示,约60%先天性耳聋与遗传基因相关;围产期损伤:早产、窒息、高胆红素血症(重度黄疸)可损伤听觉神经;感染:新生儿脑膜炎、中耳炎未及时治疗;噪音刺激:NICU设备噪音、家庭环境持续高分贝声响;护理不当:呛奶引发中耳炎,错误使用棉签清洁耳道。

防护措施

①婴儿出生后72小时内完成听力筛查(耳声发射、ABR检测),异常者3个月内复查;②避免使用耳毒性药物(如部分利尿剂);③喂奶后拍嗝防呛咳,保持耳部干燥;④居家环境噪音控制在50分贝以下;⑤发现新生儿对声音无反应、睡眠中不易惊醒等情况,立即就医。

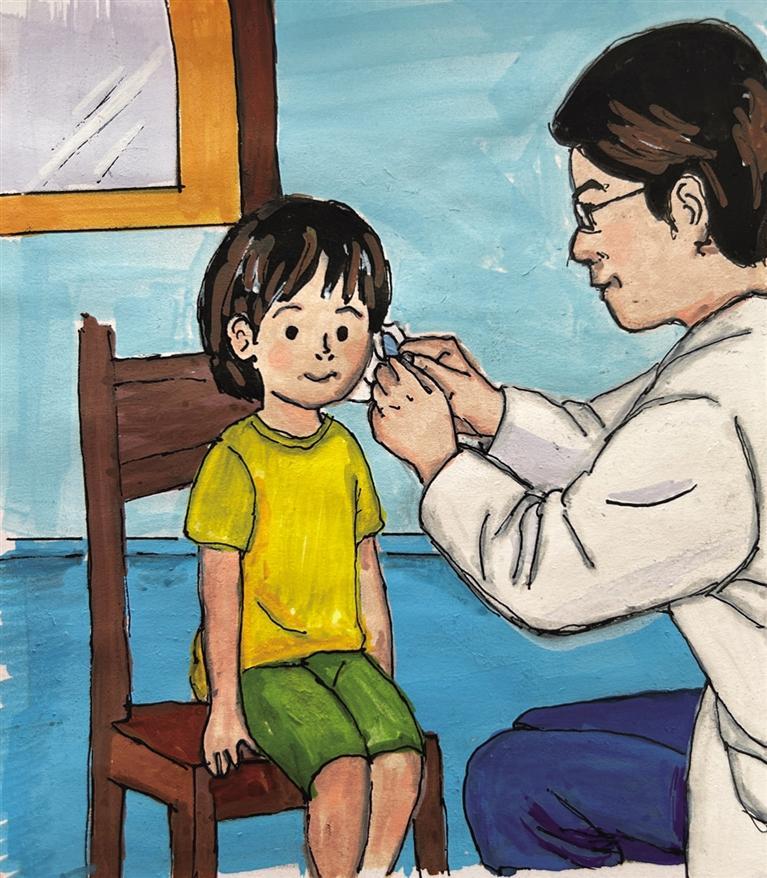

3 儿童听力保护重点

警惕风险

反复中耳炎:儿童感冒后易诱发分泌性中耳炎,积液未消会导致传导性耳聋;高分贝玩具:超过80分贝的声光玩具(如喇叭枪)可能会损伤毛细胞;异物入耳:儿童玩耍时塞入耳道内小珠子、橡皮泥等可能诱发感染;药物副作用:滥用抗生素(如链霉素)或解热镇痛药;不良习惯:频繁掏耳朵损伤鼓膜,游泳后未排净耳道积水。

防护建议

①儿童感冒后家长要观察是否出现抓耳、耳痛的情况,要及时治疗控制鼻咽炎症状;②选择音量可控的玩具,单次使用不超过30分钟;③引导儿童勿向耳内塞异物,发现耳道内有异物需找专业医生取出;④用药前需确认无耳毒性成分;⑤用吹风机低温档距耳朵20厘米吹干耳道,禁用棉签深入清洁。

4 成年人护耳要点

保护措施

职业防护:建筑、制造行业从业人员工作时需佩戴降噪耳塞;控制娱乐噪音:家庭影院音量需小于85分贝,单次使用不超过两小时;管理慢性病:高血压、糖尿病会加速耳蜗微血管病变;慎用药物:化疗药、阿司匹林(大剂量)可能引发耳鸣;减压护耳:压力过大会导致血管痉挛影响内耳供血,可练习深呼吸或冥想。

特别提示

成年人出现耳鸣、耳闷胀感应尽早就医,突发性耳聋72小时内治疗恢复率超70%;避免用打火机、发卡等非专业工具掏耳;饮酒过量可能会加重听力损失。

5 青少年听力健康管理

主要威胁

耳机使用过度:青少年长期以大于60%的音量听音乐会导致噪声性耳聋;耳部外伤:打耳洞感染、头部撞击致鼓膜穿孔;耳垢栓塞:不当使用耳勺致耵聍堆积影响听力;潜水/高空压力:快速气压变化引发气压性中耳炎。

防护策略

①遵循“60—60原则”:耳机音量小于60%,每日使用耳机不超过60分钟;②参与高分贝活动时要佩戴降噪耳塞,且做到每半小时离场休息;③避免暴力掏耳,耳洞护理需严格消毒;④潜水时匀速做吞咽动作平衡耳压;⑤每年进行一次纯音测听检查。

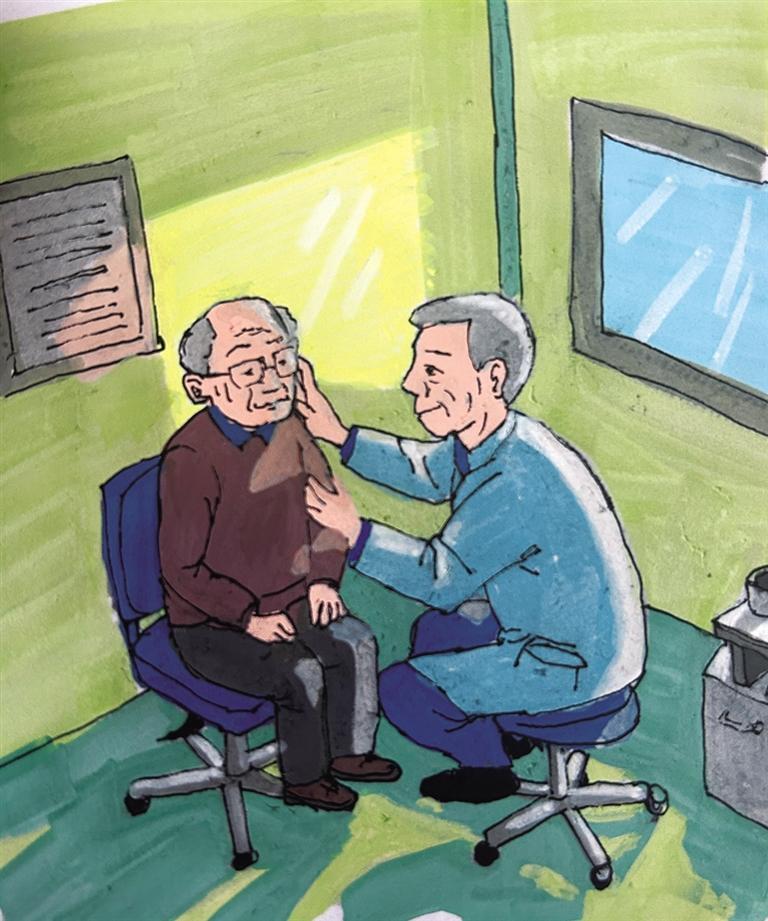

6 老年人耳聋预防策略

延缓衰退方法

基础病控制:老年人保持血压低于140/90mmHg,空腹血糖小于7mmol/L;营养干预:补充Omega-3(深海鱼)、叶酸(菠菜)、锌(牡蛎)保护毛细胞;听觉锻炼:每日通过朗读、听音乐等方式维持听觉通路活性;助听器干预:确诊中度耳聋(41—60dB)后尽早佩戴,延缓认知衰退;社交预防:参与集体活动刺激听觉中枢,避免因聋致郁。

日常管理

①老年人每半年清理一次耵聍,避免栓塞加重听力损失;②居室安装闪光门铃、震动闹钟等辅助设备;③日常可选择太极拳、八段锦等运动改善内耳血供;④慎用氨基糖苷类滴耳液;⑤家族性耳聋建议进行基因检测。

温馨提示:

从胎儿期到老年,听力保护需贯穿全生命周期。早期预防、科学干预、定期检测是关键,出现听力下降时务必在3至6个月内就医,最大限度保留残余听力。