●赵海忠

颉元芳的水彩画作品《远方》获得“第三届中国美术奖暨第十三届全国美术作品展”金奖,这是中国美术界最具权威性和影响力的国家级最高奖,也是此次中国水彩领域内唯一的金奖。这次获奖填补了内蒙古自治区美术领域“中国美术奖”金奖的空白,提升了内蒙古美术在全国的位置和影响力,对于内蒙古美术领域,尤其是水彩绘画专业的发展,起到积极的带动作用。

颉元芳是内蒙古第一位获中国美术奖金奖的画家,《远方》是全国唯一获得第三届中国美术奖金奖的水彩画作品。

质朴表达北疆风情

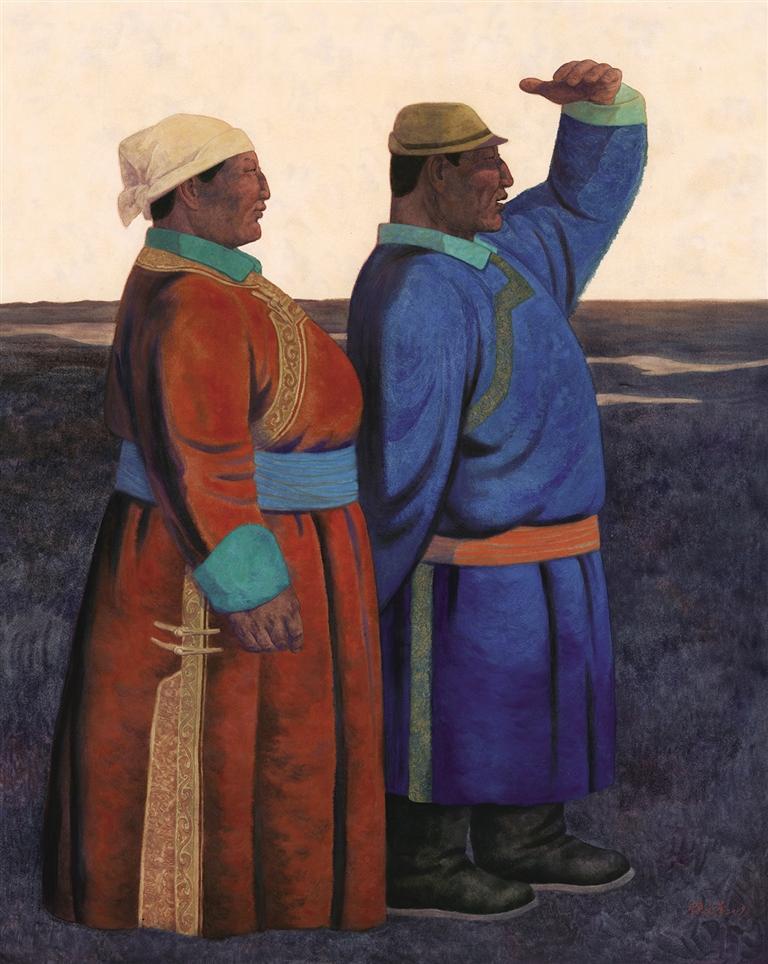

《远方》是一幅纵式水彩画,规格为132×165CM。画作的背景由两部分组成:上半部分是清晨明净的天空,约占三分之一;下半部分是有小河流过的厚重的草原,约占三分之二。颉元芳的作品大多是单色背景,像《远方》这样有天空、草原、小河等具体实物背景的作品并不多见。作品的主体是一男一女两个蒙古族牧民,天际线大致在他们的肩部平稳地左右延伸,显示画家的视点略低,有突出主人公形象的效果。画中人物身着民族服装,体格健硕,呈侧前后站立状。男女主人公眼睛微眯,视线集中,静望远方。作者给我们留下了足够的想象空间,观众会自然而然地顺着男女主人公的视线把目光探出画外,同样延伸到远方,显示了特殊的艺术张力,充满美好的憧憬和期待。这样的艺术处理,观众感到画外有画,且意在画外,正如欧阳修《六一诗话》记载梅尧臣语,“状难写之景,如在目前;含不尽之意,见于言外”,有如“牧童遥指杏花村”之意。这既是一种创作技巧,更是一种美学追求,画家成竹在胸,方可大胆运用,从而产生突破画幅的效果。

画作天空色调较淡,兼有写意成分。实际上,颉元芳绘画作品整体也在追求某种“神似”或“本质”。她说:“我的水彩创作将持续表现蒙古族人物,在这一题材范围内不断挖掘和完善。现阶段我一直在造型方面探索,力求使自己作品中的蒙古族形象更加主观和自由。提炼、抽取蒙古族人的精神面貌,民族特质,将其概括,简洁化,使人物更加真实,更加本质。”这里的“主观和自由”“提炼、抽取”“将其概括,简洁化”“使人物更加真实,更加本质”,都是强调“神似”,而不是单纯强调“形似”。作为呼应,地上小河的颜色与天色相近,既是本色,也算倒影,使画作上下两部分背景得到自然过渡和有机衔接,增加了作品的动感。草原颜色较深,表面看这体现了早晨的光照特点,实质上是奠定作品凝重厚实的基调。巧妙的是,同样作为呼应,男女主人公的面部、手部颜色较深,在画作上半部清亮的背景上嵌入了重彩,与天空和小河相呼应,达到整个作品色块上的榫卯交错,密合无间。做到这一点,需要有对颜色的特殊敏感和调度。男女主人公衣服和皮肤的色彩会给观众留下深刻的印象,大到袍面,小到头巾、帽子,领口、腰带、滚边,靴子,脸面、头发,无不相互照顾,彼此呼应。凡是男主人公身上有的颜色,总能在女主人公身上找到相同或相近的颜色,反之亦然。这是一种艺术的相谐,也是一种生活的相和,令人心生向往之情。

中国古代绘画理论有“曹衣出水、吴带当风”之说,颉元芳笔下的蒙古袍,宽大、厚重、温肥、褶皱宽深,颇有垂地感。这些特点,一方面是写实性的表达,另一方面又有意夸张放大而与其作品思想内容整体风格相一致。日常生活中,腰带作为蒙古族服饰的重要组成部分,色彩缤纷,规格各异,与蒙古袍形影不离。《远方》中男女主人公都身系腰带,腰带在画中的上下位置基本一致而又有所错落,作为画作的横线左右延展大气而平顺,就达到了这样的效果。《远方》男主人公脚穿蒙古平底圆头靴,蒙古平底圆头靴古朴端庄、站稳行远,因其防寒效果好,穿着便利,蒙古族中老年男女平时经常选用。靴子一般会自然地置于画作的底部,从而给人以厚重踏实稳定之感,是颉元芳蒙古族人物画的重要元素和标志。

颉元芳一直在关注草原生活,描绘牧民形象。这样“远方”就有了特定的时代、地域和民族含义。

根植草原 精心创作

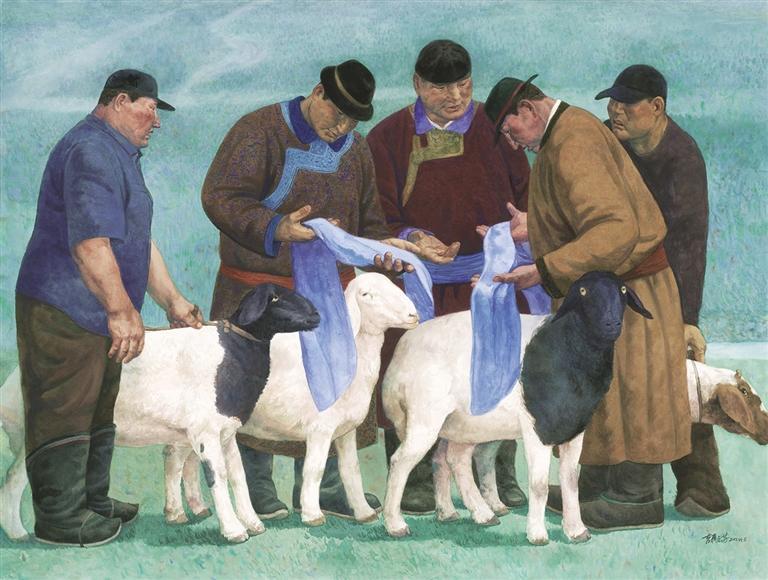

颉元芳多年把蒙古族牧民作为自己的题材选择和描绘对象。以人民为中心,是新时代画家应当遵循的一条根本原则,要在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代无愧于历史的文艺创造。热爱人民不是一句口号,要有深刻的理性认识和具体的实践行动。颉元芳的作品深深根植于内蒙古草原,长期把牧民作为画作的主人公。一个年轻画家,能够有这样的艺术自觉,把刻画牧民形象作为一贯的题材选择,足见其创作的恒心和信心,足见其对蒙古族牧民的倾心和诚心。

重要的不是画什么,而是怎么画,这是一个画家取得成功的根本和关键。综合看颉元芳画作的构图、色彩、视角等,她与她笔下人物的关系,平等,近密,亲和,既不居高临下,也不冷漠隔阂。她以平和之心捕捉普通牧民日常形象,把人物放在温和的背景下悉心描绘,不同于一般的画模特,更不玩观念、炫技法。颉元芳对牧民爱得真挚、彻底,她不把笔下的普通牧民当作工具去表达什么,普通牧民本身就是她的目的。颉元芳对她作品中的牧民一直持正面褒奖态度,其画笔浸透情感,二十多年一以贯之发现、挖掘、刻画普通牧民本真、朴实、善良、自信的形象和精神品格,从根本上贯彻体现了以人民为中心的文艺理念。

颉元芳的作品用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活,展示蒙古族人形象。她的蒙古族人物绘画作品光明、美善,既如实反映生活,又显得主观自由,让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方,特别是看到祖国北疆草原这道亮丽的风景线。这美好、希望和梦想,这道亮丽的风景线,必然对观众产生积极向上的思想启迪和精神激励。

(本文摘自《中国民族美术》2020年第3期《评颉元芳的蒙古族人物水彩画》 作者系内蒙古艺术学院教授、内蒙古文艺评论家协会主席)

画家感言

颉元芳:获得这个奖项对我来说是特别激动的,也很意外,虽然自己也一直在努力,并为这个展览做了充分的准备,但确实没想到能拿金奖。能为内蒙古赢得这份荣誉自己也很荣幸。内蒙古是一个少数民族地区,有着肥沃的艺术土壤,这里的草原画派艺术家众多,有很多优秀的画家,我从这些前辈的身上吸收了丰富的营养,才得以成长,慢慢形成自己的绘画风格。所以说,今天我实现了内蒙古“中国美术奖”金奖零的突破,并不是我一个人的荣誉,是内蒙古的画家一代一代努力、积淀的结果。

我的水彩画一直以表现蒙古族人物为主,我希望在自己的作品中表达出我对这个民族的认识、理解和态度。蒙古族这个群体是非常丰富而醇厚的,我想表达的是他们坚强勇敢,深沉内敛,真挚朴实的一面,于是我把人物的造型一步一步向这种感觉上推近,身体更加粗壮以显示健壮且敦实,凸显的结构都浑圆起来,使人物显得朴实,醇厚,踏实可靠,线条粗且简约以呼应人物的性格,眼睛更加细小,颧骨更加宽大,连接头部与躯干的脖子更加粗短,以形成稳固结实的体态。最终形成的这个蒙古族人物形象就成为我的作品中蒙古族人普遍具有的基本特征。在此基础上,再表现具体人物的特点,这便形成了我对蒙古族人的诠释——浑圆,敦实,彪悍,朴拙的形象。

专家鉴评

陈坚(中国美术家协会水彩画艺术委员会名誉主任):

颉元芳的作品《远方》主要以传统水彩的表现技法为主,借用油画中“彩”的凝重法,在用彩和水上非常讲究,用笔比较含蓄,作品有着蒙古族本身特有的精神和特色,其艺术语言有着强烈的时代感和力量感。她以理智的思考、激情的创作为应答,作品有一种细部的精美和整体的大气之美,显示出了深远思想和文化内涵。作品将时光凝固,将光与时间冻结,让观者感受到更多的神秘世界和生活与生命的深度,作品捕捉到人物丰富的内心世界——人性精神的明朗、刚毅、乐观、温良、质朴、虔诚……作品中人物的气质有种天然的质朴,在劳作及往复的脚步声中发出思考的力量。作者生长在内蒙古大草原,对生长的土地和人民有着深厚的情感。她作品的独特之处在于她水彩语言的当代性探索以及她对生命本身、人与自然等问题的关注和思考。作者拥有较强的写实功底,随着对艺术创作的深入理解,使她对内蒙古这片土地上的人们倾注了越来越多的关注和深厚的情怀。她用全部的情感默默地注视着眼前的人民,以清新的水彩色调,让他们静止在一个闭合的时空画面里,聚结成草原生活的蒙古族人的群像,传达出感人的精神力量。作者所探索的不仅是传统绘画语言的新表现方式,更是人与社会和艺术之间的互动关系,让我们从中体验到了东方文明的智慧和内敛的情感。

本文图片由颉元芳提供