●本报记者 胡日恒 文/图

近期,在回民区西乌素图村回空间艺术中心举办的刘真硕与甘迪格双个展,以“自然”为锚点展开了一场跨越美学维度的时空对话。刘真硕与甘迪格以截然不同的创作路径——前者凝练永恒,后者解构秩序——共同叩击着艺术史中永恒的命题:人类如何以视觉语言对抗时间的流逝,又在对抗中重构存在的意义。

刘真硕:凝固时间的诗意考古者

刘真硕的创作生涯始终在探寻内心的平静与淡然,同时在努力捕捉那难以言表的意境。每一幅作品,都是其与时间对话的有力见证,仿佛是时间精心赠予的一份静谧礼物。

对刘真硕而言,创作不单单是表达情感的途径,更是一种与时间和谐相处的生活态度。他珍视每一段静谧时光,并将其转化为画布上的点点印记,记录下他与时间相伴过程中的每一次心灵触动。期望通过这些作品,让每位观众都能寻觅到属于自己的内心宁静,感受到时间馈赠的礼物。刘真硕的画色调柔和、构图简洁,将大自然的宁静与安详如实记录,使每一处风景都成为其内心的真实写照。每一次落笔,都如同与岁月轻声细语。他竭力让每一笔每一画都传递出对生命、对时间以及存在本质的深刻思考。这不仅仅是对色彩和线条的精准把控,更是其内心平静、淡然与诗意的高度凝结。

在作品《站立》里,刘真硕大胆突破常规空间布局,构建出一个似真似幻的超现实情境。画面中,大面积的平涂色块与简化线条相互交织,既保留了人形的基本形态,又巧妙营造出一种脱离现实的疏离感,让观者仿佛踏入了一个充满奇幻色彩的异度空间。在色彩运用上,刘真硕选择以柔和色调作为画面的主基调,随后在局部区域制造鲜明的反差,使得梦境与现实的界限在这种色彩的碰撞中变得愈发模糊,极大地增强了画面的内在张力。

此外,刘真硕的《茶》这幅作品,主要借鉴了国画经典的构图法则与留白技巧。通过采用散点透视的手法,预留出大面积的空白区域,使得画面自然流淌着东方审美所特有的含蓄与空灵的韵味。同时,巧妙地融入现代主义的色块设计与色彩搭配,成功在传统与当代之间搭建起一座沟通的桥梁。观者在欣赏这幅作品时,既能品味到古典艺术的深厚底蕴,又能感受到现代艺术简洁有力的视觉冲击,充分领略到传统与现代自然交融的独特魅力。

作品《凝视》中,刘真硕运用简化的造型与大块色彩,精准地将观者的注意力聚焦于人物的眼神之上。背景与人物的色调相互呼应,从整体上营造出一种温和的氛围。与此同时,刘真硕在人物细节以及衣服部分设置了一些细微的对比,为画面增添了丰富的层次感。通过对人物轮廓适度的变形,并搭配冷色与暖色,构建出一种宁静且冷静的独特氛围,引导观者透过画面,深入探索人物的内心世界。

甘迪格:撕裂时间的光与影

甘迪格的画是一场突破常规、充满不羁气息的时空重塑冒险。他像是一位大胆的探险家,利用抽象符号、富有象征意味的肌理以及饱和度极高的荧光色,搭建起一座超现实的视觉舞台。他的作品到处都是即兴发挥与意外之美的痕迹,没有预先设定好的结局,而是在色彩的交织、符号的碰撞中,让时间展现出丰富多样的解读可能,每一次观赏都像是开启一场全新的时空探索。

甘迪格的画作更多是即兴挥洒的笔触、偶然生成的纹理,拒绝被预设框架束缚。在色彩的碰撞交融、符号的相互博弈中,时间不再是单一走向,而是呈现出丰富的多义性,每一次观赏都能解锁不一样的时间密码,收获独特感悟。

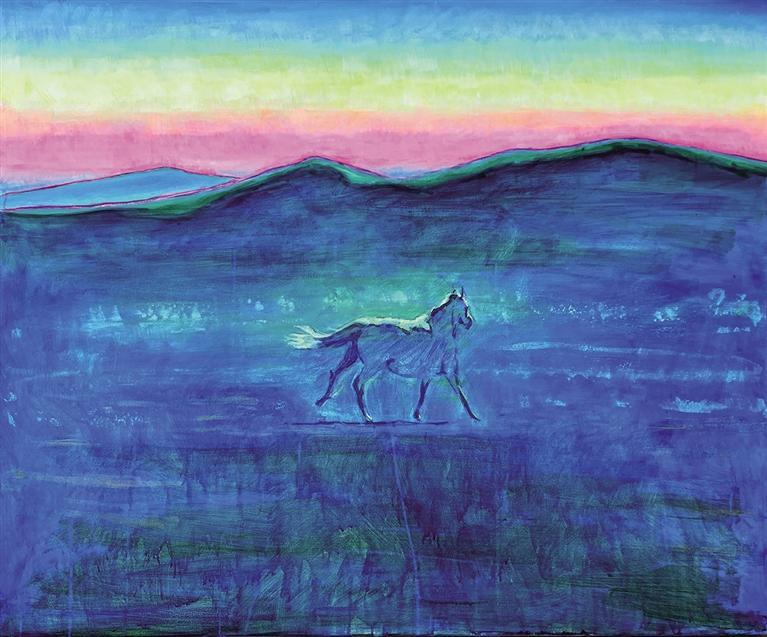

作品《记忆痕迹》是2024年画家前往锡林郭勒盟乌珠穆沁草原写生,当地闻名遐迩的乌珠穆沁白马闯入其视野,那灵动的身姿与草原相融的画面,在画家心中留下了难以磨灭的印记。回到呼和浩特后,画家凭借记忆完成了这幅《记忆痕迹》。与现场写生不同,此作描绘的并非眼前具象的白马,而是记忆深处的意象。画面着重刻画马周身的光,赋予白马一种超脱现实的质感,仿佛它并非在现实的草原上驰骋,而是在精神世界中奔腾,恰似记忆在精神层面留下的深刻痕迹,这种对“记忆显影”的视觉转译,是对爱德华·蒙克《星夜》中能量线条的当代回应,引发观者对记忆与现实、具象与抽象的深度思考。

甘迪格作品《乌珠穆沁故乡》的创作灵感,来源于其在看内蒙古艺术学院学生毕业演出时的一段难忘经历。当歌者唱起《乌珠穆沁故乡》,现场气氛热烈,众人齐声合唱,那浓浓的乡情与艺术氛围深深触动了甘迪格,也为画作定下了名字。画家不满足于对演出场景的简单复刻而大胆创新,将背景置换成草原天空的斑斓色彩,把原本室内的演出画面巧妙转换为室外广袤草原,赋予作品更开阔的空间感与深厚的思乡情怀,让观者在欣赏画作时,也能一同沉浸在对故乡的深深眷恋之中。

此外,作品《梅里雪山》为2024年初甘迪格踏上云南之旅,被德钦县的梅里雪山深深震撼而创作。这座位于喜马拉雅山脉东麓的高峰,其主峰卡瓦格博峰至今无人成功登顶,作为当地百姓心中的神山,充满了神秘色彩。梅里雪山的日照金山景象固然壮观,但画家并未流于对这一常见景观的普通描摹,而是以独特视角和自身感受为主,用画笔展现出梅里雪山独有的神韵。在人们生活水平日益提高、出游机会增多的当下,大家纷纷领略“美丽中国”的大好河山。梅里雪山吸引着无数游客前往,甘迪格通过此作,与观众共享这一震撼人心的自然奇观,从独特的艺术角度诠释了对“美丽中国”的理解与感悟。

双重时间的和声与复调

展览空间的精妙排布让两种时间观形成张力共振:刘真硕的“静谧剧场”与甘迪格的“狂想实验室”相邻而立,观者在具象与抽象、克制与宣泄的视觉对位中,亲历着时间的多维度显形。前者以写实细节建构的时间纪念碑,与后者用抽象符号编织的时间网络,共同指向艺术家对“北疆文化”的当代诠释——既非固守草原传统的怀旧叙事,亦非对全球化的简单迎合,而是在地域性基因与超地域语法的创造性融合。

刘真硕与甘迪格双个展览最终揭示的,是艺术对抗时间熵增的两种策略:刘真硕以“守”的姿态,在物象的微观褶皱中封存文明记忆;甘迪格以“破”的锋芒,在色彩的量子纠缠中预言未来图景。而两种策略的交汇处,正生长出内蒙古当代艺术最具生命力的可能性——将北疆文化所蕴含的独特时间观,转化为打开元宇宙的密钥,以北疆文化独有的视角与底蕴,在数字与现实交织的新领域中,开拓出一片融合传统与未来的艺术天地。

专家鉴评

侯一凡(内蒙古艺术学院美术学院副教授)

时间,既是丈量存在的标尺,亦是艺术永恒的母题。在刘真硕与甘迪格的双人作品展中,两位艺术家以截然不同的美学语言,展开了一场关于时间、自然与情感的对话。他们或借静谧的笔触凝固瞬间,或以奔放的色彩解构永恒,共同构建出跨越现实与超验的时空图景。展览以“自然”为锚点,通过截然不同的路径,揭示了人类面对时间时的永恒困境——既渴望凝固瞬间,又试图超越界限。

刘真硕的绘画像是在宁静中凝视永恒。他的作品以简洁的构图、克制的色调与细节,捕捉到自然景观中那些极易被忽视的静谧瞬间——晨雾未散的林间、暮色浸染的窗台、光影斑驳的庭院。画面中的“静”并非空洞,而是通过层次与色彩渐变,将时间的流动悄然凝固。他擅用平和的灰调与柔和的过渡,暗喻自然与文明的微妙对峙。这种“宁静中的张力”,既是对现实的忠实记录,亦是对时间本质的诗意叩问。其创作延续了东方美学中“以少胜多”的传统,却以西方油画的写实技法为载体。他的画面如同一扇半开的窗,邀请观者驻足,在细节的褶皱中触摸时光的温度。这种“静谧的力量”,以虚空容纳万有,以有限指向无限。

甘迪格的绘画更像是在张力中重构时空,是一场充满野性的时空实验。他以抽象符号、象征性肌理与高饱和度的荧光色,构建出超现实的视觉剧场。草原的夜幕、藏地的雪山、唐卡的叙事,这些源自亚洲文化的意象,在他的笔下被解构为充满未来感的异度空间,透露出对超验的执着探索。他摒弃压抑的黑色,转而以纯色丙烯的透明罩染与刮刀的凌厉痕迹,在画布上制造出光与影的剧烈碰撞,仿佛将时间撕裂为无数碎片,再重新编织成新的视觉体验。他的创作深受超现实主义与自由爵士的影响,画面中充满即兴与偶然的痕迹。其作品拒绝预设的终点,而是在色彩与符号的交战中,让时间呈现出多义性。