●本报记者 马妍 文/图

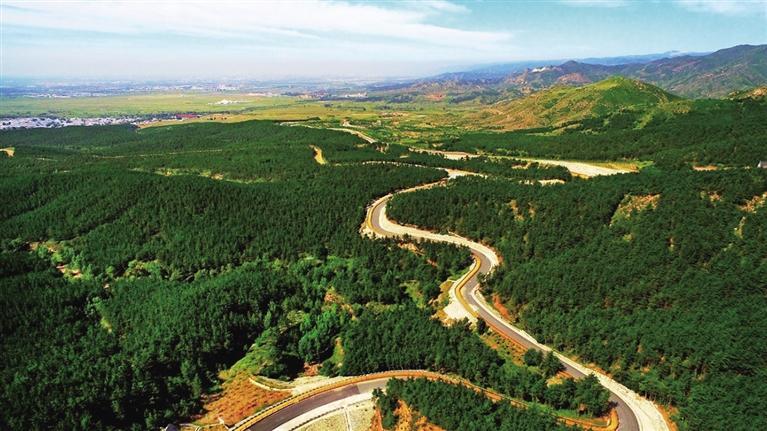

4月的大青山带着北方特有的豪迈,生机勃发、气势磅礴,景象令人神往。

大青山生态治理: 生态改善和经济增长双赢

《归绥识略》中把大青山形容为“画屏森列”。在青城老一辈人的口中,呼和浩特和大青山是紧密相连的。只有大青山绿了,呼和浩特才是真正的“青城”。可是不知道从什么时候开始,由于过度开采,大青山上树木稀少,河水断流,风大时,这里就像巨大的“扬尘器”,山脚下的村庄看上去也是破败不堪。

为重现百年前的“画屏森列”,让青翠重新漫山遍野,2012年,大青山前坡生态保护综合治理工程正式启动,北至大青山自然保护区南界,南至京藏高速公路,总面积约150平方公里。随后,呼和浩特以“三北”防护林建设工程、天然林保护工程、退耕还林工程、京津风沙源治理工程等国家重点生态工程为依托,深入开展国土绿化行动,通过实施大青山前坡生态保护综合治理工程,不断提升首府生态能级。

十多年来,无数青城人用自己的实际行动一点点修复了“破败”的大青山。

走进新城区保合少村,新城区应急指挥中心救援大队队长郭瑞明正带着队员们进行“三北”防护林林区日常抚育管护。这片2000亩的林区是我市20世纪80年代初第一期“三北”防护林建设工程的成果,经过40余年精心养护,种下的油松、樟子松等树苗已长得郁郁葱葱。

经过多年的修复,如今的大青山前坡草木掩映,溪水潺潺。山脚下的村庄面貌一新,村民们脸上洋溢着幸福的笑容。

生态向好,群众的生活才会越来越好。恼包村就是典型的例子。近年来,恼包村因地制宜,凭借独特的地域文化和唯美的水乡风光,吸引众多游客前来休闲度假,成为远近闻名的旅游打卡地。

从大青山脚下一座名不见经传的小乡村,到如今变“网红”、上央视、办音乐节,迎接八方来客,恼包村靠着大青山的“美丽颜值”走出了一条属于自己的文旅发展之路。同样,水磨村依靠原生态自然风光,积极发展农家乐和民宿产业,日渐红火的旅游业也让村民们的钱包鼓了起来。

在呼和浩特大青山前坡,水泉村、野马图村、讨思浩村、生盖营村等24个各具特色的村庄正拔地而起。凭借着无处不在的“青绿”,一处处风光秀美、业态前沿、特色鲜明、人文内涵丰富的文旅产业日渐壮大。

大青山生态治理 :野生动物逐渐增多 谱写和谐共生新篇章

追青逐绿,又何止青绿!把生态优势变成经济优势,呼和浩特市正沿着生态优先、绿色发展的理念阔步前行,走出了一条生态改善和经济增长双赢的高质量发展道路。

经过多年的生态修复,大青山区域林地面积达142.2万亩、草地面积达171.45万亩,森林覆盖率达50%以上。大青山已然成为首府“绿肺”和北方天然生态屏障及区域性的生态廊道。

作为大青山前坡重要组成部分,新城区段全力优化生态环境基础建设,修复退化草原1.5万亩,改造国土生态绿带4.1万亩,累计义务植树125万余株,建成敕勒川草原、雅玛图森林公园、哈拉沁生态公园等生态保护绿化工程项目,大青山前坡80%的土地实现了生态绿化。

呼和浩特市林草覆盖率的提升以及环境质量的改善,使得生态系统自循环能力得以恢复,国家一级保护动物环颈雉及国家二级保护动物马鹿、红隼、野兔、狐狸等许多久违的野生动物陆续回归。越来越多野生动物的加入,是自然界对大青山最真实的认可。

在大青山国家级自然保护区白石头沟,置身在蓝天白云下,一群麋鹿正在悠闲地散步觅食,鹿影绰绰、喜鹊鸣唱,一片鸟兽欢腾的景象。

麋鹿是国家一级保护动物,2021年9月,来自北京麋鹿生态实验中心和江苏大丰麋鹿自然保护区的27只麋鹿放归内蒙古大青山国家级自然保护区呼和浩特市白石头沟。经过三年多的时间,它们已适应大青山的自然环境,目前麋鹿种群总数已经增加到52头。

如今,麋鹿在大青山的山谷中繁衍生息,它们的存在不仅丰富了内蒙古地区的生物多样性,也成为大青山生态环境改善的生动见证。