●本报记者 胡日恒

在2025年的中国电影版图中,内蒙古自治区本土网络电影《猎虎》以“黑马”之姿闯入观众视野。影片总投资400余万元,自3月15日在网络播出至今,平台分账收入已超700万元。该影片凭借紧张刺激的剧情和壮美的风光取景,一开播就冲上爱奇艺上新榜第一、飙升榜第一、动作题材榜第一,成为近期影视市场的一匹“黑马”。

荒凉美学与宿命叙事

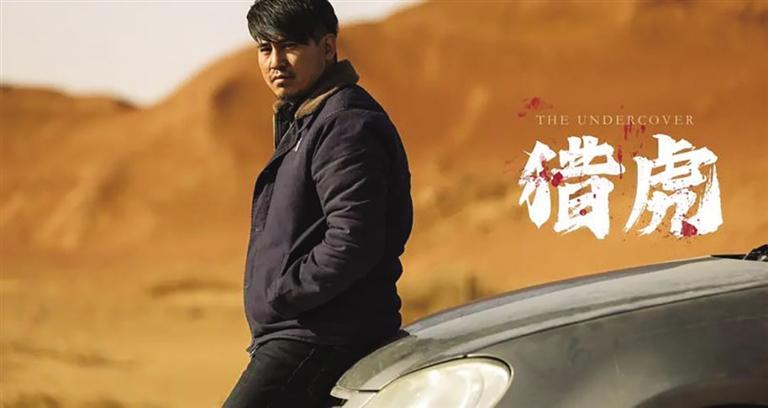

以内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗边境为背景的缉毒题材电影《猎虎》由内蒙古峪辰影业出品,刘尚编剧、执导。影片以凌厉的镜头语言和缜密的叙事结构,完成了本土缉毒题材的类型化突破。影片将阴山戈壁的苍茫地貌与人性暗战熔铸一体,在警匪博弈的经典框架下,编织出一场跨越3年的宿命围猎。

影片开篇定格于2004年塞乌素的缉毒行动:毒枭张虎(刘尚 饰)的脱逃造成警察唐旭东(诺敏达来 饰)战友牺牲、自身重伤,而黑车司机李军(斯力更 饰)之妻恰在同一夜被张虎撞成植物人。3年后,当张虎团伙借麻将馆重操旧业时,被赌债逼入绝境的李军,以“卧底线人”身份与禁毒队队长唐旭东结成临时同盟。这场看似偶然的合作,实则是李军精心设计的复仇布局——从袭警入狱接近张虎同伙“长毛”(特尼格日 饰),到赌场砸场获取“大飞”(陈星羽 饰)信任,每一步皆为追凶埋下伏笔。

导演刘尚大胆打破警匪片常规视角,将叙事重心置于“灰色人物”李军身上。表面嗜赌颓废的他,实则是蛰伏3年的复仇者。而张虎与唐旭东则如同命运罗盘的两极——前者是暴戾与挣扎的矛盾体,后者是伤痕累累的理想主义者。三人在戈壁风沙中的终极对决,既是正邪较量,更是被命运碾碎者的自我救赎。

《猎虎》以400余万元的低成本实现了类型创新。阴山丹霞的粗粝质感取代传统草原意象,手持摄影与标准焦段的运用强化纪实风格。李军沉默中的爆发形成张力,精准适配流媒体观影的沉浸体验。结局处,垂死的李军与妻子手指紧扣的瞬间,以克制的留白替代煽情,将悲剧力量推向高潮。

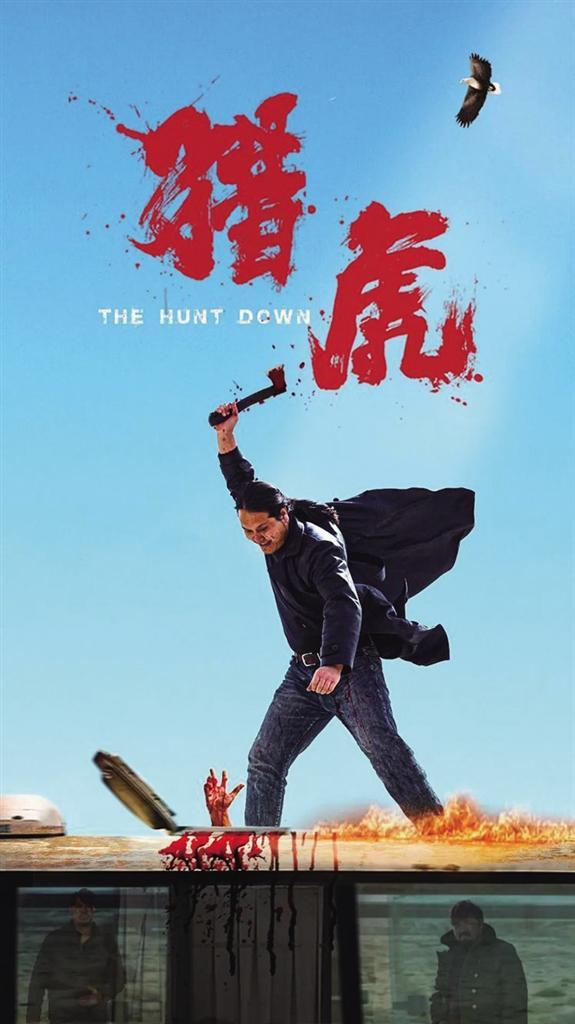

此外,在电影元素的运用上,《猎虎》将西部片元素与缉毒题材完美融合。广袤无垠的戈壁沙漠、孤独的公路、破旧的车辆,这些西部片的典型元素为电影营造出了一种荒凉、孤寂的氛围,也为紧张的缉毒故事增添了一抹独特的色彩。在沙漠中,车辆追逐扬起的漫天黄沙,仿佛让人看到了西部片里的经典场景;而毒贩在荒漠中秘密建立的制毒基地,又充满了神秘和危险的气息。同时,电影中的动作场面也十分精彩,近身搏斗、枪战、飙车等元素一应俱全,且都处理得真实而刺激,没有过多的特效堆砌,却让观众感受到了最纯粹的动作魅力。

配乐在电影中起着烘托气氛、增强情感表达的重要作用,《猎虎》的配乐堪称一绝。在紧张的追逐戏中,配乐节奏急促,鼓点密集,仿佛是心跳的声音,让观众的情绪也随之紧绷;而在展现角色内心挣扎的时刻,配乐则变得低沉而压抑,用悠扬的旋律将角色的痛苦和无奈缓缓道来。当李军在沙漠中与毒贩对峙时,配乐中加入了风声和沙声,更凸显出环境的恶劣和危险,让观众身临其境。配乐与画面的完美融合,让影片氛围更加浓厚,情感表达更加深刻。

新西部片的类型探索

新西部电影是指自世纪初以来不断探索和发展、延续和拓展20世纪八九十年代西部电影的文化精神、艺术品质和类型特征,尤其在新时代新发展语境下积极自觉融合传统与现代、艺术与技术、市场与产业等诸多要素而形成的具有西部时空特色和电影艺术追求及鲜明类型特征的新型西部电影创作集群。因此,新西部电影既是与历史传承相关联的电影艺术创作活动,也是立足当下,凸显西部特质,创造性转化、创新性发展的中国电影的新实践。

《猎虎》作为一部以内蒙古自治区戈壁为叙事舞台的新西部片,通过类型化改造与地域文化表达,重构了传统西部片的精神内核,并在人民性、现代性困境的呈现上展现出独特的探索。

人民性体现在影片中人物的集体困境与个体觉醒中。影片以黑车司机李军为核心,展现了一个被生活逼至绝境的普通人:妻子因毒枭张虎的逃逸事故成为植物人,他被迫参与运毒以支付医疗费。这种“以恶抗恶”的生存逻辑,折射出普通民众面对生活、经济压力的集体困境。李军的角色既是受害者也是反抗者,其个体悲剧背后是全民禁毒时代背景下被资本与暴力碾压的“沉默的大多数”。

禁毒队队长唐旭东与李军的合作,超越了传统警匪片的“利用—被利用”模式。李军成为线人的动机不仅是金钱交易,更包含私人复仇的诉求。这种设定,将其从单纯的“被保护者”升华为主动参与社会治理的“共谋者”,体现了新西部片对人民主体性的重构。

与此同时,影片开篇的塞乌素缉毒失败事件成为贯穿全片的集体创伤:警察的牺牲、李军妻子的瘫痪、张虎的逍遥法外,共同构成隐性伤口。这种创伤记忆的反复闪回,强化了人民性叙事中的历史纵深感。

现代性困境则通过资本异化与道德迷宫来投射。李军的运毒选择直指现代性核心矛盾——生存与道德的二律背反。面对妻子的医疗费,他被迫将身体异化为“运毒工具”,这种“自我商品化”的荒诞性,映射了其生存困境。唐旭东以“线人费”换取李军的合作,表面上是通过经济补偿实现案件的侦破,实则暗含对个体命运的干预。

作为内蒙古自治区首部缉毒题材电影,《猎虎》既展现了本土团队的潜力,更通过“戈壁—人性”的互文书写,为北疆文化注入了现代叙事基因,这场始于阴山脚下的类型实验,或将开启中国西部片的新篇章。

北疆“天然影棚”的双重叙事

《猎虎》的视觉语言是北疆文化最直观的注脚。导演刘尚摒弃了传统草原电影中“长焦抒情”的浪漫化表达,转而以标准焦段与写实风格,将阴山山脉的苍茫戈壁、赤红丹霞与飞驰的越野车凝练成强烈的视觉符号。荒漠不再是背景板,而是与人物命运共振的“沉默主角”——毒枭张虎的狠辣与李军的挣扎,在风沙呼啸的戈壁中显得愈发真实而荒诞。这种“硬核美学”既是对北疆自然景观的礼赞,也隐喻了现代化进程中人与环境的撕裂与依存。

影片中,巴彦淖尔市乌拉特后旗取景地宛如一本“自然与人文之书”。丹霞地貌的火焰色调与缉毒行动的冷峻枪战形成戏剧性反差,戈壁的辽阔与角色的逼仄生存空间构成张力。这种对比不仅强化了视觉冲击力,更暗合北疆文化中“刚柔并济”的特质。

内蒙古自治区影视多聚焦草原、蒙古包等符号,而《猎虎》则以戈壁丹霞、阴山荒漠为视觉核心,通过警匪追猎、人性暗战等现代类型叙事,展现北疆地貌的粗粝与人文特征。从“草原牧歌”到“多元叙事”,这种“去田园化”的表达,打破了外界对内蒙古自治区的单一想象,证明北疆文化既可承载传统民俗,也能兼容多元题材。

影片将“禁毒”“复仇”等普世主题与内蒙古自治区边境生态结合,李军的个人悲剧折射出禁毒工作的严峻性,张虎的暴戾暗含现代化进程中传统与资本的冲突。这种叙事策略既保留地域特色,又超越“地方奇观”的猎奇视角,为北疆文化注入现代精神内核,体现了本土故事的现代性转化。

正如导演刘尚所言,这是一部“内蒙古人讲家乡故事”的诚意之作。影片拒绝以“草原骑马射箭”的刻板印象取悦观众,而是选择直面荒芜与挣扎,以粗粝的影像语言呈现北疆多元性。

《猎虎》的价值不仅在于票房或口碑,更在于其对北疆文化表达的突破性尝试。它证明,小成本电影同样能以地域为锚点,在类型片框架内完成文化深度叙事。影片中的弹幕狂欢,暗示了观众对真实北疆故事的渴求——那些未被浪漫化的生存困境,恰是文化生命力的源泉。同时,这部电影也为北疆文化提升行动提供了一个新的思路。它让更多的人了解到内蒙古自治区地域文化特色,感受到了北疆文化的独特魅力,有助于提升北疆文化的影响力和传播力。

未来,内蒙古自治区若能以此类作品为支点,将影视创作纳入北疆文化提升的系统工程——既保留文化根性,又拥抱现代叙事,既深耕本土,又对话全球——或可打造出兼具市场竞争力与文化影响力的“新北疆IP”。