●陈卫和

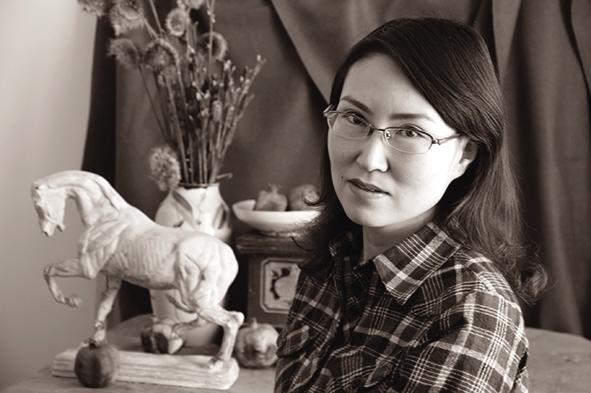

苗瑞简介

苗瑞,内蒙古师范大学美术学院教授,硕士生导师。中国美术家协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国民间文艺家协会会员;内蒙古美术家协会理事、水彩画艺委会委员、内蒙古文艺评论家协会理事,九三学社社员。

水彩画作品参加第11、12届全国美展和全国水彩·粉画展览并两次获奖,获第10届内蒙古自治区艺术创作“萨日纳”美术奖。多篇学术论文在《美术观察》《艺术百家》等国家级核心期刊上发表。主持重大历史题材水彩画“蒙医药”,社科课题“蒙古族图形艺术调查研究-以阿格旺、宝石柱、博彦和什克为例”。出版有个人水彩画专集;合作出版《蒙古族传统美术·图案》(上、下),并获第14届中国民间文艺“山花奖”优秀学术著作奖。绘本《草原寻马》输出外版,并获得多项荣誉。

2005年,苗瑞到中央美术学院人文学院读研,只知道她原先学画,擅画水彩,而两年时间要在人文学院拿下硕士学位,实在是巨大的挑战,得拿下好几门史论课程,完成相当大的阅读量,而学位论文的写作,更是一个独立的研究过程。那时的苗瑞清瘦健美,漂亮的双眼透射出热情和虔诚,为了研究她喜欢的蒙古族民间艺人,竟一个人在春节期间跑到内蒙古、东北追寻他们的足迹,与他们做朋友,对他们进行访谈,收集资料。她的研究绝非一帆风顺,但她一往直前的执拗和不依不饶的投入,直到从框架到细节无可挑剔才罢手,像一根拧紧的发条,一年之中她从未松弛过。两年之后,她以优秀的硕士论文毕业,给人文学院的老师们留下了深刻的印象。

与苗瑞几年中常有电话联系,但一直无缘得见苗瑞的画。此次突然有幸见到她的几十件水彩作品,让我惊到了!没想到苗瑞的水彩画如此专业,功底深厚!

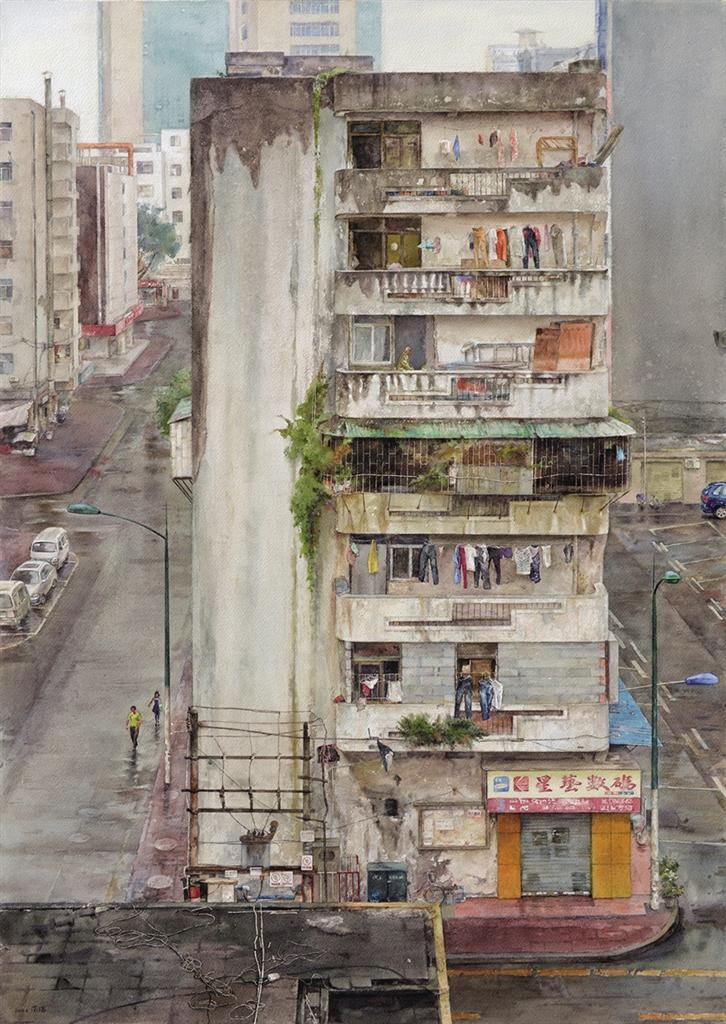

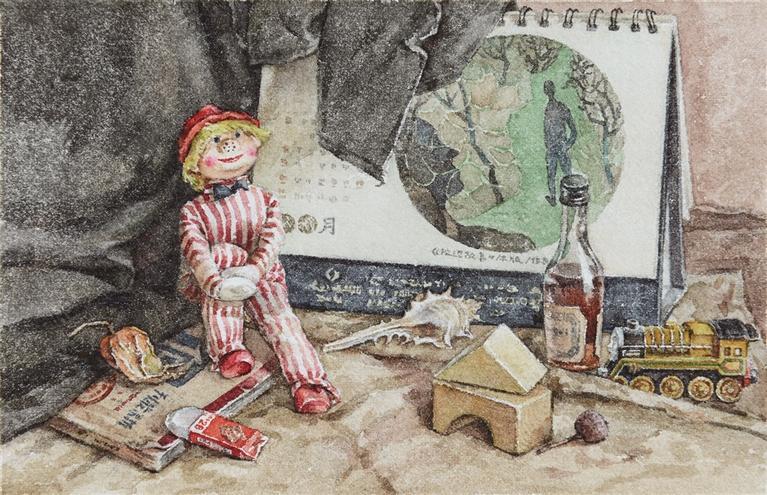

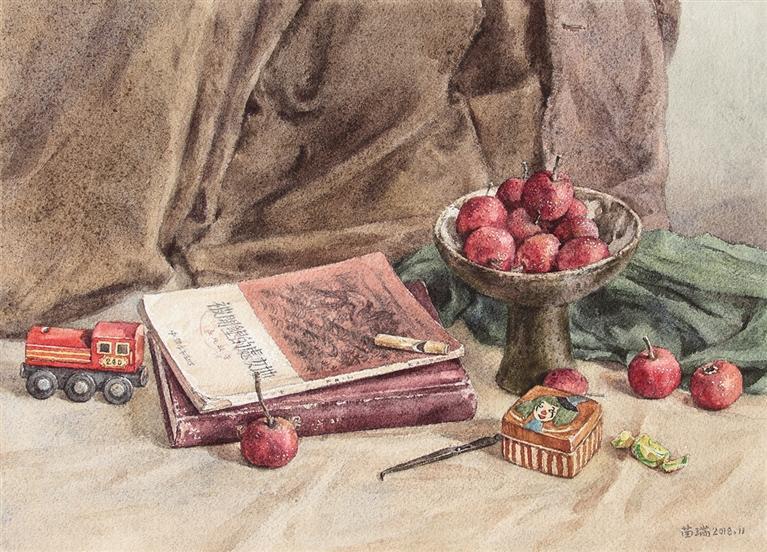

她的静物如《木偶之一之二》《花衬布与手鼓》,传达着她对民间艺术的浓厚兴趣,雕缋满眼的艺术品,被她一一细致地再现,将它们组织在一幅画面中,又显得那么朴素无华。她说她自己画画手并不快,“每天都得画到快七点新闻联播,光线不行了才罢手。”可以想见,一丝不苟的劳作中渗透着她的快乐,而复杂的水彩技法程序,又表达着她对法度、规则的虔诚。

她说她最喜欢外出画风景,与学生一道,或约上几位朋友,画秋天的田野、古旧的老街和草原上的工厂。她的画中有春意朦胧的初绿、风卷残云的广阔和悠远岁月的沧桑,但无论怎样的陶醉,她的饱满激情,总是透过理性的、清晰的笔调,细细地娓娓道出。

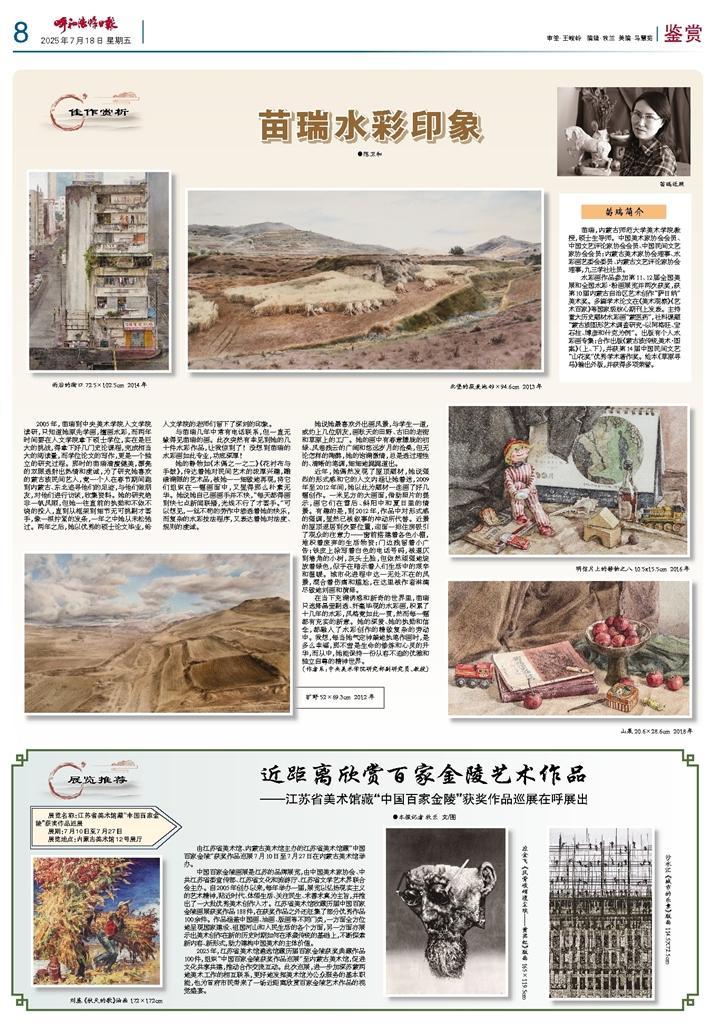

近年,她偶然发现了屋顶题材,她说强烈的形式感和它的人文内涵让她着迷,2009年至2012年间,她以此为题材一连画了好几幅创作。一米见方的大画面,借助照片的提示,画它们在雪后、斜阳中和夏日里的情景。有趣的是,到2012年,作品中对形式感的强调,显然已被叙事的冲动所代替。近景的屋顶退居到次要位置,迎面一排住房吸引了观众的注意力——窗前搭建着各色小棚,堆积着废弃的生活物资;门边残留着小广告;铁皮上涂写着白色的电话号码,被逼仄到墙角的小树,灰头土脸,但依然顽强地绽放着绿色,似乎在暗示着人们生活中的艰辛和温暖。城市化进程中这一无处不在的风景,混合着伤痛和尴尬,在这里被作者淋漓尽致地刻画和演绎。

在当下充满诱惑和新奇的世界里,苗瑞只选择晶莹剔透、纤毫毕现的水彩画,积累了十几年的水彩,风格竟如此一贯,然而每一幅都有充实的新意。她的深爱、她的执拗和信念,都融入了水彩创作的精致复杂的劳动中。我想,每当她气定神凝地执笔作画时,是多么幸福,那不啻是生命的修炼和心灵的升华,而从中,她能保持一份从容不迫的优雅和独立自尊的精神世界。

(作者系:中央美术学院研究部副研究员、教授)