●本报记者 杨彩霞 文/图

内蒙古自治区是中国长城资源较为丰富的地区,堪称“长城博物馆”。其境内调查认定的长城遗存总长约7570公里,约占全国长城总长度的三分之一,位居全国第一;相关历史遗存总数达13804处,遍布自治区12个盟市76个旗县区;时代涵盖战国、秦汉、北魏、北齐、西夏、金代、明代等,脉络清晰,宛如一部“地上长城史”。这些跨越两千余年的长城遗迹,不仅是农耕与游牧文化交流融合的历史见证,更是北疆文化的重要组成部分,承载着中华民族追求和平、交融统一、勤劳智慧、家国情怀的精神基因。

如今,内蒙古自治区及其首府呼和浩特市紧紧围绕北疆文化建设提升行动,坚持以法治为基、科技为翼、人文为魂,深化长城保护与研究,挖掘长城时代价值,推动长城文化更好融入现代生活,探索符合国情的长城保护新路径,让古老长城在新时代焕发永恒生机——

多维施策筑屏障 让长城文化“保下来”

近年来,内蒙古自治区秉持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求,构建起全方位的长城保护体系。

在法治建设方面,内蒙古自治区严格贯彻《中华人民共和国文物保护法》《长城保护条例》,指导赤峰市、呼和浩特市、鄂尔多斯市等地出台地方性长城保护条例。

“我们还编制了《内蒙古自治区‘十五五’文物事业发展规划》《内蒙古自治区长城保护总体规划》。”内蒙古自治区文化和旅游厅党组成员、自治区文物局局长曹建恩介绍,“我们将长城保护工作纳入盟市党政领导班子年度绩效考核,初步建立了自治区、盟市、旗县三级文物安全行政管理体系。”

此外,内蒙古自治区还与黑龙江省、河北省、山西省签署了长城联合保护利用协定,共同守护好长城这一庞大的线性文化遗产。

自2016年以来,内蒙古自治区通过完善“四有”档案、设立保护标识、建设防洪堤坝、开展冲沟治理,有效加强了长城本体加固与防灾减灾等能力。

初秋的呼和浩特市武川县天高云淡。一处长城遗址旁,一支特殊的“马背文物保护队”正沿着崎岖的山路巡逻,队员们熟练地操作着无人机,对长城遗址进行全方位监测记录。

创新保护模式成为长城保护工作的一大亮点。内蒙古自治区为全区 103个旗县(市、区)统一配发无人机,聘用长城保护员 1380人,累计投入巡查经费 1100余万元,组建“马背文物保护队”“驼峰文物保护队”,实现人防技防全覆盖。

与此同时,内蒙古还深入实施居延遗址、明长城小元峁段等重点点段考古,推动中蒙俄跨境长城调查发掘,出版《金界壕调查报告》,以考古实证夯实长城研究阐释基础。

考古研究与价值阐释是激活长城文化生命力的关键。内蒙古自治区落实《内蒙古长城考古五年规划(2024—2028年)》,2024年发现长城遗址215处,其中明长城176处、汉长城25处、北朝长城7处、金界壕(辽长城)7处,这些发现进一步丰富了长城沿线各民族活动的历史实证。

文旅融合赋新能 让长城文化“活起来”

作为长城沿线的重要节点城市,呼和浩特市长城资源丰富且特色鲜明,涵盖战国、秦汉、北魏、金、明等各时期的长城遗存655.25公里、1595个点段,在长城沿线还留存着云中郡故城、和林格尔土城子古城、沙梁子古城等众多珍贵遗迹。

多年来,呼和浩特市始终将长城保护和遗产传承视为重大的政治任务和文化工程,坚持“让文物活起来”的要求,持续加大投入力度,成立呼和浩特市长城保护中心,进一步健全保护管理体系。近期,呼和浩特市实施了一系列抢险加固、环境整治等工程,为长城保护提供了坚实的人员和技术支撑。

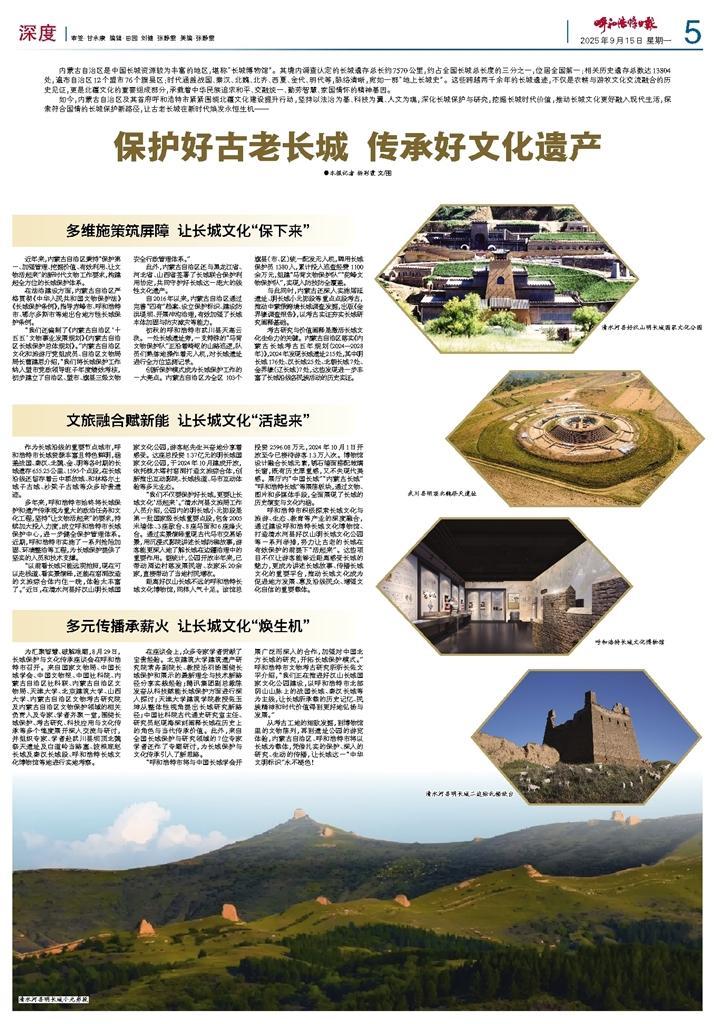

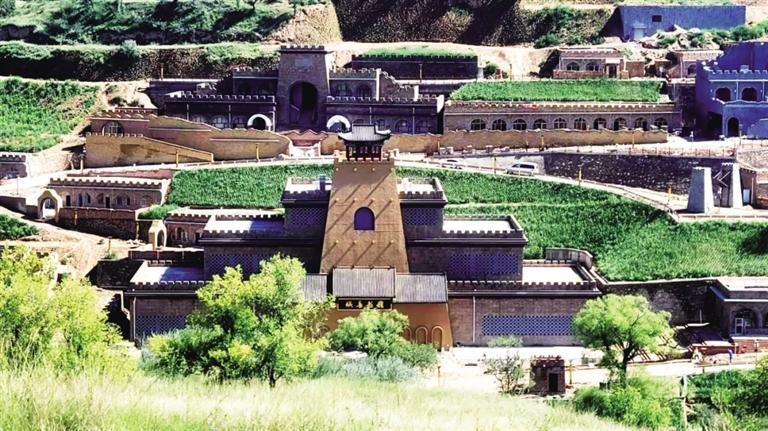

“以前看长城只能远观拍照,现在可以走栈道、看实景演绎,还能在窑洞改造的文旅综合体内住一晚,体验太丰富了。”近日,在清水河县好汉山明长城国家文化公园,游客赵先生兴奋地分享着感受。这座总投资 1.37亿元的明长城国家文化公园,于2024年10月建成开放,依托栜木塔村窑洞打造文旅综合体,创新推出互动影院、长城栈道、马市互动体验等多元业态。

“我们不仅要保护好长城,更要让长城文化‘活起来’。”清水河县文旅局工作人员介绍,公园内的明长城小元峁段是第一批国家级长城重要点段,包含2005米墙体、3座敌台、8座马面和6座烽火台。通过实景演绎重现古代马市交易场景,用沉浸式影院讲述长城防御故事,游客能更深入地了解长城在边疆治理中的重要作用。据统计,公园开放半年来,已带动周边村落发展民宿、农家乐20余家,直接带动了当地村民增收。

距离好汉山长城不远的呼和浩特长城文化博物馆,同样人气十足。该馆总投资 2596.08万元,2024年10月1日开放至今已接待游客1.3万人次。博物馆设计融合长城元素,锈石墙面搭配玻璃长窗,既有历史厚重感,又不失现代美感。展厅内“中国长城”“内蒙古长城”“呼和浩特长城”等展陈板块,通过文物、图片和多媒体手段,全面展现了长城的历史演变与文化内涵。

呼和浩特市积极探索长城文化与旅游、生态、教育等产业的深度融合,通过建设呼和浩特长城文化博物馆、打造清水河县好汉山明长城文化公园等一系列举措,努力让古老的长城在有效保护的前提下“活起来”。这些项目不仅让游客能够近距离感受长城的魅力,更成为讲述长城故事、传播长城文化的重要平台,推动长城文化成为促进地方发展、惠及沿线民众、增强文化自信的重要载体。

多元传播承薪火 让长城文化“焕生机”

为汇聚智慧、破解难题,8月29日,长城保护与文化传承座谈会在呼和浩特市召开。来自国家文物局、中国长城学会、中国文物报、中国社科院、内蒙古自治区社科联、内蒙古自治区文物局、天津大学、北京建筑大学、山西大学、内蒙古自治区文物考古研究院及内蒙古自治区文物保护领域的相关负责人及专家、学者齐聚一堂,围绕长城保护、考古研究、科技应用与文化传承等多个维度展开深入交流与研讨,并组织专家、学者赴武川县坝顶北魏祭天遗址及白道岭当路塞、坡根底赵长城及秦汉长城段、呼和浩特长城文化博物馆等地进行实地考察。

在座谈会上,众多专家学者贡献了宝贵经验。北京建筑大学建筑遗产研究院常务副院长、教授汤羽扬围绕长城保护和展示的最新理念与技术新路径分享实践经验;腾讯集团副总裁陈发奋从科技赋能长城保护方面进行深入探讨;天津大学建筑学院教授张玉坤从整体性视角提出长城研究新路径;中国社科院古代通史研究室主任、研究员赵现海深刻阐释长城在历史上的角色与当代传承价值。此外,来自全国长城保护与研究领域的7位专家学者还作了专题研讨,为长城保护与文化传承引入了新思路。

“呼和浩特市将与中国长城学会开展广泛而深入的合作,加强对中国北方长城的研究,开拓长城保护模式。”呼和浩特市文物考古研究所所长张文平介绍,“我们正在推进好汉山长城国家文化公园建设,以呼和浩特市北部阴山山脉上的战国长城、秦汉长城等为主线,让长城所承载的历史记忆、民族精神和时代价值得到更好地弘扬与发展。”

从考古工地的细致发掘,到博物馆里的文物陈列,再到遗址公园的游览体验,内蒙古自治区、呼和浩特市将以长城为载体,凭借扎实的保护、深入的研究、生动的传播,让长城这一“中华文明标识”永不褪色!