(上接01版)

育好种——造好奶业发展“芯片”

小小一粒种子,涉及研发、选育等多个环节,构建现代种业产业链,解决“卡脖子”问题需要从多方面入手。

乳业作为呼和浩特市的优势产业,要通过超前谋划布局,突破优质饲草种植、奶牛良种繁育、乳制品基础理论研究,到生产加工设备、工艺技术应用、过程检测等方面的关键技术与核心技术,打破国外垄断,尽早解决困扰乳业发展的“卡脖子”技术与产品问题。

记者了解到,建设规划总投资15亿元的国家乳业科技创新中心总部基地将于2023年8月投用,以启动实施科技攻关与平台建设,突破更多行业“卡脖子”问题。中心按照“153”模式进行建设布局,即重点建设“一网络、五中心、三平台”,构建空间分布合理,具有国际影响力和竞争力、国内国际双循环的乳业创新发展格局。

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司(以下简称赛科星)总经理包俊杰表示,为持续攻关种业“卡脖子”技术,赛科星牵头组建了奶牛繁育技术研究分中心,开展奶牛繁育“卡脖子”关键技术攻关。

“2021年,赛科星投资2.5亿元建设了世界级奶牛核心育种场,打造成为国内种质资源与技术集成要素最全的奶牛核心育种场,目前已投入运营,每年可培育种牛500头,生产5万枚高产奶牛性控胚胎。2022年,投资2500万元对国家级核心育种场犇腾十二牧进行了升级改造,提升了核心种子母牛的培育和胚胎生产能力,通过上述核心育种场的建设和升级提高了奶牛自主供种能力及培育水平。”包俊杰进一步介绍,目前,赛科星正在从“颠覆性奶牛性别控制技术研究、低碳奶牛选育新技术的突破、家畜干细胞诱导世界级难题解码、OPU-IVF技术瓶颈突破及产业化应用”等方面进行奶牛繁育核心技术攻关工作。

与此同时,为打破优质牧草长期以来依靠进口局面,2019年呼和浩特市还开展了优质牧草技术公关项目,筛选5个基地,确定6大类35个课题进行突破研究,解决了苜蓿草在种植、水肥、植保等方面存在的问题,制定出台20项苜蓿草相关系列标准,对推进全区苜蓿品质提升,推动农牧结合,实现五大增效,提升草产品和畜产品市场竞争力具有重要意义。

种好草——增好奶业发展“口粮”

“好草养好牛,好牛产好奶。”草业作为夯实奶业高质量发展的基础,不仅决定牛奶的品质,更关系到奶业振兴的“含金量”。近年来,呼和浩特市大力实施饲草保障能力提升工程,深入推进“为养而种、种养结合、循环发展”的草畜一体化发展新模式。目前已形成“青贮玉米+苜蓿草+燕麦草”三大饲草种植结构,种植面积分别达到100万亩、15万亩、15万亩,围绕奶牛养殖区域,分布在土左旗、和林县、托县、武川县、清水河县等地区,每年可提供全株玉米青贮、苜蓿干草、苜蓿青贮、燕麦干草等优质饲草300万吨,对奶业发展的支撑作用逐渐凸显。

种好草,加大优质饲草种植面积,提升优质饲草自给率,是奶业发展的重要保障。蒙牛集团总裁卢敏放表示:“总体来看,我们的玉米、燕麦可以自给,但一级以上苜蓿多数还依赖进口。为了打破这个瓶颈,呼和浩特市政府在资金、土地、项目等方面拿出了真金白银,鼓励龙头企业在种植环节发好力、带好头。蒙牛通过旗下现代草业、圣牧草业,全面推动‘百万亩优质饲草行动’,今年计划新增种植面积30万亩。在呼和浩特市重点打造‘优质苜蓿种植示范基地’二期项目,目前已流转1万亩土地,同时在托县又流转了5万多亩土地,还计划新建一座饲草研究院。目前,我们已经选育了6种国产替代苜蓿品种在全市推广,今年将进行草种育种研发和试种推广,提高优质苜蓿自给能力。”

正时生态农业(以下简称正时农业)董事长马宏伟介绍,2022年,正时农业在呼和浩特市承担了伊利智慧健康谷“敕勒川生态绿廊”基地建设项目,总计种植饲草24930亩,总计产量66093吨,其中成功建植紫花苜蓿7000亩,青贮玉米14950亩,其他1980亩;产品全部供应给当地奶牛企业,降低了饲喂成本、缓减了饲草不足的压力。

同时,正时农业联手内蒙古农业大学环资院、中国农科院草研所、中化MAP、国家牧草产业技术体系的重点实验室,在多个领域进行研发与合作,快速提升饲草种植与加工专业能力,实现了饲草企业在产量与质量上的大幅提升,苜蓿亩均产量提升幅度达80%多、青贮玉米亩产提升20%多、燕麦亩产提升16%,通过技术提升与新品种的引进,解决了困扰多年的雨季收获难、质量差、不易越冬、产量低等行业难题。

“大幅降低行业门槛,让种草更加简单,吸引更多合作社加入到饲草生产中,增加当地饲草供应量,降低运输成本。2023年,我们将进一步增加种植面积到6万亩,自种4万亩,与农村合作社合作种植2万亩,提升饲草供给能力,为呼和浩特市奶业发展助力,让内蒙古牛喜欢上内蒙古草。”马宏伟说。

养好牛—建好奶业发展“阵地”

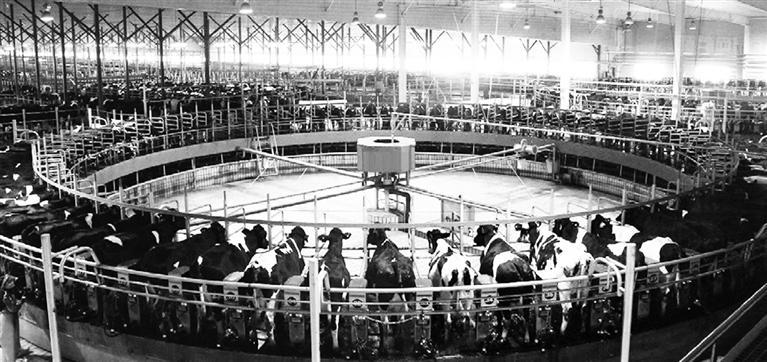

经过多年发展,呼和浩特市已逐步构建起乳品企业自建牧场、专业养殖公司、家庭牧场集中养殖的奶源供给结构,建成了走在全国前列的优质奶源基地。

围绕伊利现代智慧健康谷、蒙牛中国乳业产业园两大重点项目,呼和浩特市布局30个高标准奶牛牧场。目前已经启动24个,设计规模25.5万头,其中已经投入使用且存栏达到3000头以上的18个,奶牛存栏10万余头。2023年,启动建设2个高标准大型奶牛牧场。计划到2025年,规模化奶牛牧场达到168个,奶牛存栏达到60万头,年产鲜奶320万吨。

现代牧业总裁孙玉刚介绍,截至目前,现代牧业在内蒙古区域一共有16个牧场项目,其中呼和浩特市8个,奶牛存栏3.24万头,万头以上牧场2个,分别是和林牧场、正缘牧场。“现代牧业正缘第四牧万头牧场计划于2023年5月投资新建,2023年12月份进牛,每年可为蒙牛集团供应原奶约7万吨,年产值约2.8亿元,直接解决就业岗位200余个,带动周边1200个青贮种植户增收;新建3000头机器人挤奶+2000头育种繁育示范牧场。”

此外,针对当前养殖成本高涨,孙玉刚表示,现代牧业多管齐下,一方面提升单产,以大幅提升单产摊薄公斤奶的饲料成本;另一方面与农业院校科研所合作开展饲料配方优化方案可行性研究,为实现公斤奶饲料成本持续降低提供技术支撑。

在紧盯牛源奶源环节,蒙牛集团在推动牧场扩群增量上下功夫。“十四五”期间,蒙牛启动了“万吨奶”行动,以呼和浩特市为产业核心,新建43座牧场,增加存栏33万头。

卢敏放表示:“目前已建成21座,今年计划再建成10座、新建2座,全年增加存栏5万头,日产奶量增至1650吨。到2025年,在呼和浩特市及周边地区奶牛存栏和产奶量将实现‘双倍增’,存栏超过60万头、日收奶突破1万吨,其中约70%保障呼和浩特市的生产,为‘乳都’牧场端扩能升级提供有力保障。为从根源上解决‘牛源’问题,今年在把现代一牧改造升级为智慧生态牧场过程中,新建一座存栏3000头的智慧繁育中心,加大冻精、胚胎的研发与应用,今年计划推广使用胚胎近1万枚。”

产好奶——打好奶业发展“品牌”

呼和浩特市作为全国、全区奶业振兴的排头兵,奶业已成为全市的支柱产业,并列入“六大产业集群”之首。

作为从“乳都”呼和浩特起家、成长、壮大并走向全球的本土企业,伊利已连续九年蝉联亚洲乳业第一,是亚洲首家超千亿的乳品企业。伊利集团董事长、总裁潘刚表示,伊利发挥龙头企业引领带动作用,举全集团之力投资建设了伊利现代智慧健康谷,构建了“从一棵草到一杯奶”的全产业链发展模式。

据悉,2022年,全球规模最大、智能化水平最高的年产6万吨奶粉基地、日处理6500吨液态奶基地正式投产,小里堡生态智慧牧场等16座规模化牧场陆续进牛、产奶;全球最大的年产6万吨再制奶酪项目、国家乳业技术创新中心项目同步紧锣密鼓建设中。这些全球领先的生产加工项目及牧场等配套项目累计投资已达300多亿,奶产业集聚集约集群的综合效益正在不断凸显。

攥指成拳,方能凝聚合力。卢敏放认为,推动“乳都”奶业高质量发展,不仅要夯实液态奶这块基石,更要放眼未来和全球竞争,在高端化和新赛道上谋篇布局,把呼和浩特市黄金奶源变成黄金产业。“蒙牛产业园项目的目标之一,就是要在呼和浩特市打造全球智能制造高地,既是设备技术的高端与先进,更是产业结构的优化与突破。为此,我们在产业园启动了一系列填空白、占前沿的项目。八期奶酪、鲜奶工厂已经投产,4月中旬又将有两条淡奶油生产线投产;九期奶粉工厂力争今年主体封顶,设备进场安装,目标是奶粉板块要做到百亿规模;十期高端功能乳品工厂今年9月份将试生产,这是蒙牛发力乳品及营养健康领域的标志性项目,必将助力呼和浩特培育高净值业态,抢占乳业发展前沿。上述项目全部投产后,和林基地将成为规模最大、品类最全、产值最高、技术最先进的综合生产基地,为“乳都”奶业高质量发展打下坚实基础。”

建好链—补好奶业发展“短板”

“一业兴、百业旺”,围绕奶业振兴,呼和浩特市饲料、兽药等生产企业发展,特别是反刍动物饲料处于国内领先地位,全市现有78家饲料和饲料添加剂生产企业,涵盖了配合饲料、浓缩饲料和精料补充料、添加剂预混合饲料等。2022年,全市饲料商品总产量159.1万吨,总产值57.2亿元;现有兽药生产企业13家,产业覆盖兽用疫苗、原料药、预混剂、化学药品、消毒剂、诊断制品等多个品类,为呼和浩特市奶业发展提供了强有力的保障。

同时,随着技术革新及产品创新,以及乳品企业对产品全程物流的管控,一批专业化的包装及物流服务企业应运而生,线上线下精准服务,助力奶业振兴。

利乐公司大中华区总裁朱屹东表示,产业环境是一个产业能够得以蓬勃发展的土壤。利乐呼和浩特工厂在呼和浩特市投资运行15年,不断发展壮大,得益于当地优越的乳业产业环境、产业基础和产业政策。

呼和浩特市委常委、土默特左旗旗委书记魏红军表示,土默特左旗立足区位,发挥“三横三纵”(110国道、G6高速、G7高速、绕城高速、209国道、103省道)干线公路、“四通八达”县乡路网、“一横一竖四线”(京包铁路、呼准鄂铁路和铁通、金山热电厂、三联化工、晋丰园4条铁路专用线)铁路通道优势,于2021年实施了总投资85亿元、占地5060亩的健康谷物流产业园项目,现已入驻中通、圆通等物流企业29家,其中投产运营20家,年吞吐量超过190万吨,实现营收30亿元。“此外,我们立足沙尔营物流园区优势,开展了国家级陆港物流枢纽申报工作,后期将与敕勒川空港物流园、中欧班列联动,形成陆空联运发展态势,融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

奶业高质量发展背后,离不开有力的金融支持。交通银行内蒙古分行党委书记、行长孟真指出,将持续加大对伊利、蒙牛、优然牧业、圣牧等大型乳制品龙头企业及其下属子公司的授信支持,目前已授信乳品行业客户32户,授信额度190亿元。

打造“从一棵草到一杯奶”的奶业全产业链,是呼和浩特市由“中国乳都”迈向“世界乳都”生态产业链的缩影。随着新一轮奶业相关扶持政策和规划的出台以及相继落地,呼和浩特市也将以大力营造市场化、法治化、国际化营商环境,汇聚来自国内外奶产业链上下游合作伙伴以及更多社会力量,谱写奶业高质量发展新篇章,向着“世界乳都”大步迈进。