田间地头、牛舍奶厅、车间料库……放眼国内牧场,披星戴月、挥汗如雨的青年身影忙碌在奶业“广阔天地”里。“他们”作为伊利奶牛科学研究院的“高精尖”人才深耕农牧产业;“他们”面对农牧民生产经营现实难题开展研究、提供服务;“他们”青春的韵律,与奶业发展同频共振。

□文/图 本报记者 杨丽霞

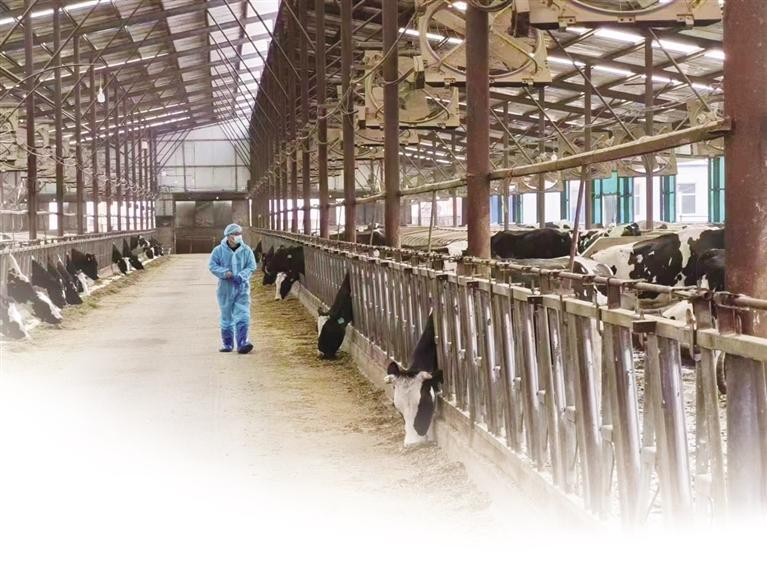

作为“他们”中的一员,赵晓军在10多年的“养牛时光”中,走进牧场“深处”,把知识理论、创新实践紧密结合起来,围绕“有效促进动物福利与生产经营协同发展”的养殖理念,针对动物福利落地面临的意识不足和缺乏技术的问题,不断和行业协会合作,参与研究制定动物福利养殖的技术标准,参与编辑了《奶牛减抗养殖规范技术指南》和《奶牛福利养殖技术指南》,指导牧场更好地理解动物福利在养殖端的意义和操作标准,在稳步推进牧场疫病防控工作的同时,也让各项标准措施、创新技术变得更有温度,更贴近牧场发展,有效落实和打通了服务牧场的“最后一公里”。

全面提升奶牛福利——增强“竞争力”

芒种时节已至,高温热浪滚滚。

此时的赵晓军正在赤峰市一家牧场的牛舍中逐一查看风扇以及喷淋设备,“每到初夏,防暑降温不仅是牧场的重要工作,也是我们的心头大事。”除了对设备的常规检查,赵晓军也将牧场的电压、水压等细节仔细的梳理了一遍。“电压会影响到风扇的开启时间以及效率;水压则会影响到喷淋的压力以及喷淋的次数,这些对于奶牛防暑降温工作都是要多加注意的因素。”

即便是风扇、喷淋开启,赵晓军也会到牛舍中查看风扇以及喷淋的角度是否妥当,以便及时调整。之所以如此事无巨细,是因为赵晓军深知一个湿热的夏天对奶牛来说意味着什么。“看似不起眼的小细节,对于奶牛健康的影响却是不可估量的。”

对于奶牛热应激管理除了物理降温,饲喂管理同样不可忽视。赵晓军告诉记者,牛舍的喷淋设备开启之后,喷淋的水会撒到采食通道中,因此要及时清理,保证奶牛饲料新鲜,避免发霉变质,影响饲料的适口性。此外,要根据奶牛不同饲养阶段的身体状况,准备有抗应激功能的饲料,调节奶牛瘤胃状态以缓解热应激。

除此之外,奶牛卧床的舒适度、肢蹄的保健工作等等也都需要多加重视。为了保证奶牛躺卧、运动区域的安全、舒适,赵晓军每天都会检测奶牛的卧床和活动场地,“测试场地舒服不舒服,人跪下来以后感觉很松软,膝盖不疼,那么奶牛的肢蹄基本上没有什么问题。”赵晓军表示。

牛舒服,奶才好。奶牛热应激管理只是奶牛福利工作中的一个缩影。在牧场进行技术帮扶的这些年里,赵晓军把在每一个牧场里所遇到的问题以及解决方案都详细地记录下来,这也为未来参与研究制定动物福利养殖的技术标准,以及参与编辑《奶牛减抗养殖规范技术指南》和《奶牛福利养殖技术指南》等书籍奠定了详实而有力的数据基础。

事实上,要从真正意义上做好奶牛福利,整个行业还需要从很多方面进行再提升。“奶牛福利是动物福利的进一步演变。很多人认为,奶牛福利是给奶牛提供舒适、健康的生活条件,减少应激,但在国际上,动物福利已经被普遍理解为让动物享有免受饥渴的自由,生活舒适的自由,免受痛苦、伤害和疾病的自由,生活无恐惧感和悲伤感的自由以及表达天性的自由。这5个自由又被广泛地归纳为动物福利保护的5个基本原则。”赵晓军告诉记者。

据赵晓军介绍,目前行业以及业内专家、企业在借鉴国外成熟的奶牛福利措施基础上,也因地制宜的结合国内牧场发展现状制定了相关的奶牛福利标准,应用实施到牧场中后,在奶牛健康和生产性能改善方面取得明显效果。

伊利集团作为全球乳业“五强”,早已将提升动物福利视为实现绿色品质、满足消费者需求的基础保障,并纳入绿色可持续发展的重要组成部分。而伊利奶牛科学研究院也通过邀请国内外专家开展智慧牧场动物福利知识和技术领域培训,帮助牧场固化动物福利意识、掌握专业技术、培养专业人才,为牧场动物福利标准的落地实施奠定了基础。

当前,奶牛福利已经成为牧场工作的重心和日常,越来越多的养牛人也意识到,做好奶牛福利可以大大延长奶牛寿命、减少淘汰、增加原奶产量、提升牛奶品质,牧场竞争力大幅度提升之下,综合效益也突显出来。

在赵晓军看来,奶牛福利无小事。为了让牧场更好地理解动物福利在养殖端的意义和操作标准,赵晓军都会亲自参与到奶牛有关的繁殖、饲养、挤奶、运输、实验、防疫、治疗等等工作当中,尽可能地减少让奶牛产生紧张、恐惧以及不适的因素。“人们常说‘健康是福’。而对于奶牛来说,健康就是一项十分重要的福利保障。其实奶牛和我们一样,也会有‘心情’和‘情绪’,我们做每一项工作的目的就是为了使奶牛在福利环境中健康、愉悦地生活、生产。”赵晓军说。

加强牧场疫病防控——织密“安全网”

6月,全国各地随着气温的不断升高,在高温高湿环境下,牧场开始加大环境消毒以及防蚊蝇治理工作。

在赵晓军的日常管理工作中,疫病防控首当其冲。“首先一定要建立起奶牛疫病防控体系,其次是科学的免疫程序,然后是整体环境的管理,最后是疫病监控和预警机制。牧场的疫病防控工作每一步都不容忽视。”事实上,在有效指导牧场科学开展疫病防控和生物安全管理工作方面,伊利集团早就开始以前瞻眼光进行布局。早在2010年即成立了伊利奶牛科学研究院,组建专业技术团队,构建奶牛健康保健体系,形成了涵盖奶牛重大疫病、常见传染病及牧场消毒、生物安全管理等8项防疫管理标准和19项技术规范。并针对各类疫情、外来病制定了多项应急防控预案,有效指导牧场科学开展疫病防控和生物安全管理。

此外,伊利奶牛科学研究院通过联合高校、科研单位和企业开展牧场常见病的防控技术研究,建立了血清学、病原学诊断防控技术标准并推广应用;每年持续为牧场实施疫病检验、监测,有效地支持行业疫病风险监测、疫病净化和技术研究等工作的开展;同时提高了牧场奶牛疫病防控能力,帮助牧场预防疫病发生,保障牧场健康养殖。

得益于伊利奶牛科学研究院对于疫病诊疗提供的强大专家人才支持、专业快速的检测能力的支撑,赵晓军和团队成员能够持续在基层一线为牧场提供线上和线下的技术服务,指导牧场应用技术标准和动物福利标准,为牧场制定科学的疫病预防程序,每年定期接种疫苗、灭蚊蝇,推动环境消毒等措施落地,牧场在提前做好奶牛疫病预防工作的同时,避免了奶牛发生疫病,也保障奶牛高效生产。据悉,以赵晓军为代表的伊利奶牛科学研究院专家团队仅2022年就为牧场减少了因疾病导致的犊牛损失1.3万头,累计为牧场减少2654万元损失。

看似简单的数据,背后则是赵晓军以及团队成员不断学习、研究、探索、创新,然后因地制宜的形成一套完整流畅并且有效的运行体系,他们用自己的专业知识和细致的工作理念,为牧场奶牛疫病防疫织下一张张结实严密的“安全网”。

为了让更多的牧场实现精准诊疗、精确用药,伊利奶牛科学研究院对牧场技术人员疫病诊疗检测手段的培训工作也于今年开始加强,“避免无效用药,减少奶牛的应激,用更科学的实验室检测技术做好牧场疫病防控将是未来产业发展的趋势和方向。”赵晓军告诉记者。

转变固有养殖理念——筑牢“防火墙”

以“稳”更好地求“进”,以“进”更好地固“稳”。10多年的时间里,赵晓军在牧场疫病防御体系以及奶牛福利工作中不遗余力,带动着基层兽医人员进行职业升级转型,提升牧场防疫体系队伍职业能力,提高了牧场奶牛福利以及疫病防控能力,有效促进牧场可持续发展。

在当前传统养牛与现代化养牛快速更迭的进程中,如何能让牧场顺利过渡?在赵晓军看来,除了硬软件环节之外,牧场负责人的理念至关重要。

从一定程度来讲,运营理念不仅是牧场发展的“晴雨表”,更决定着牧场未来的走向。在赵晓军走过的牧场中,呼和浩特一家规模化牧场的管理制度以及运营机制让他记忆犹新。“2019年的时候,这家牧场的平均单产就已经达到了39公斤。”赵晓军告诉记者。

“牧场从生活区到办公区的环境都特别干净。”这是给当时来到牧场中进行奶牛疫病防控免疫程序标准建设工作的赵晓军最为直观的印象。在生产区里,牧场墙上图文并茂的展示牌生动展现了奶牛舒适度的工作标准,其中包括一天要整理奶牛卧床、清理粪便的次数,推料次数,水槽清洗等等细致的工作流程。让赵晓军颇为感触的是,牧场里所有的员工包括赶牛的工作人员都尽可能的避免一切能够造成奶牛应激产生的因素,让奶牛能够健康舒适的生活。

理念不变原地转,理念转变天地宽。在牧场一线工作的岁月中,赵晓军见证着一座座牧场“从小到大”“从传统到智慧”“从亏损到盈利”的不断转变。随着奶牛养殖产业发展阔步向前,牧场运营理念逐步提升,智能设备的全面应用,伊利奶牛科学研究院也组建了内部科技研发组+养殖专家组,联合开展智慧牧场攻关项目。通过大量的牧场一线需求调研、养殖数据分析、数字化技术攻关,以牧场实际经营管理需求为出发点,自主创新研发了功能最先进、分析最智能、应用最高效、覆盖养殖领域最全面、能够打通产业链资源,满足牧场智慧化生产经营,可以快速迭代的牧业智慧系统“伊起牛智慧牧业生态系统”,并已经全部免费提供给牧场使用。凭借着以赵晓军为代表的伊利奶牛科学研究院的专家团队所带来的精准饲喂,精确监测,精准控制,精准管理的技术和服务,牧场运营“防火墙”愈发牢固,平均单产突破40公斤的牧场也开始在国内“遍地开花”。

回顾与奶牛“为伴”10多年的时间里,赵晓军以“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的干劲,亲历着产业发展的日新月异,“我们愿意扎根田间地头、牧场牛舍,帮助养牛人实实在在地降本增效。这里有簇簇青草、牛声悦耳的浪漫,也有脚踩泥土、挥汗如雨的付出,这里是我们奋斗的地方,我相信未来的产业发展将更加广阔。”赵晓军对记者说。