牛结节性皮肤病(Lumpy skin disease,LSD)又称牛结节疹、牛疙瘩皮肤病,是由牛结节性皮肤病病毒(Lumpy skin disease, LSDV)引起的牛的一种急性、亚急性或慢性传染病。因其可迅速传播,并造成巨大的经济损失,所以世界动物卫生组织(OIE)将这种跨界传播性疫病列入应报告疫病名单。一般情况下,LSD的死亡率往往小于10%,发病率为0—90%,但对牛群的整体产能影响巨大。

□李天增 李昕 师新川

病原学

牛结节性皮肤病是由痘病毒科羊痘病毒属的牛结节性皮肤病病毒引起的牛的一种传染性疾病,该病又称牛结节疹、牛结节性皮炎或牛疙瘩皮肤病,是严重威胁畜牧业健康发展的疾病之一,可导致牛和水牛的急性或亚急性感染。所有年龄的牛都会受到影响,尤其是青年牛和处于哺乳高峰期的泌乳牛。此外,家兔、绵羊、山羊、长颈鹿和黑羚羊等也会被感染。

该病毒粒子可于pH范围6.6—8.6环境中长期存活。干燥病变的痂皮中病毒可存活1个月以上,干燥圈舍内可存活数月。病毒耐冻融,-20℃以下可存活数年,在-80℃条件下,可存活10年以上。55℃2小时或65℃30分钟可灭活。对直射阳光、酸、碱和大多数常用消毒药(酒精、碘酊、来苏尔、福尔马林、石炭酸等)均较敏感,对氯仿和乙醚也敏感。

临床症状

LSD临床症状的严重程度,因毒株的毒性和牛品种的易感性而异。受感染的动物可表现出一系列的临床症状,包括皮肤表面出现疙瘩样结节(通常出现在颈部、腿部、尾和背部),发热,脱毛,黏膜、内脏器官和皮肤水肿。患病母畜可导致流产,流产胎儿被结节性小瘤包裹,并发子宫内膜炎;公牛暂时或永久性不育。此外,LSD还可导致奶牛的产奶量急剧下降,如果伴有继发性细菌感染,严重时则会导致死亡。

传播途径

LSDV长期存在于病变组织或疤痕中,所以普遍认为病变的皮肤是主要的感染源。病毒也可通过血液、鼻腔和乳腺分泌物、唾液、精液和牛奶等传播。受污染的饲料和水也可导致传播。LSDV可以通过母牛子宫内传播,也可通过被污染的牛奶或母牛皮肤损伤的乳房和乳头将LSDV传播给犊牛。LSDV感染公牛后第22天,仍能从其精液中分离到LSDV。因此,在疫病暴发期间,人工授精或自然配种也存在传播疫病的风险。在实验室条件下,Kononov Aleksandr等首次证实了病毒的非媒介传播。

早期的研究发现,LSDV可通过直接接触传播,但经由此法传播的比例和效率较低。LSD在干旱和寒冷的季节发病率趋于降低。共用一个水源或新引进动物到牛群,可增加LSD的暴发风险。

虫媒传播也是LSDV传播的主要途径之一,蚊、蝇、蜱、蠓等吸血昆虫在该疾病传播中起着重要作用。LSD多发生于夏秋季节,因为此季节雨水丰沛,草木茂盛,适合吸血昆虫大量滋生,加之牛群进入自由放牧时期,所以导致动物接触吸血昆虫的机会大大增加,因此LSD疫情夏秋季节高发。

此外,热带地区常年温暖潮湿,吸血昆虫种类繁多,数量庞大,高密度的叮咬使得东南亚等热带地区LSD疫情高发。2019—2021年亚洲确认的LSD疫情地点包括印度、斯里兰卡、马来西亚、尼泊尔等数十个国家,2021年越南、泰国、柬埔寨、缅甸及邻近国家LSD密集暴发,家畜和野生动物均有发生,使得这些国家LSD疫情变得更为复杂且难以控制。缅甸、越南分别和我国的云南、广西接壤,边境间的活畜贩运,对我国LSD的防控带来巨大威胁,因此加强边贸管理,严禁国外LSD疫病高发区的活牛进入到我国,这也是阻止国外LSD再次传入我国的有效手段。

一些研究表明,牛群密度和感染率之间没有正相关的关系,也就是说直接接触并非传播病毒的重要途径,在受感染的牛群内很难把传播LSDV的主要方式,归因于牛群间的直接接触或通过挤奶程序接触。在整个疫情传播过程中,只有间接接触才是唯一能够影响疫情蔓延的主要传播方式,据估计,间接接触传播途径在整个疫情中所造成的动物感染数量是其他所有可能传播途径造成动物感染数量的5倍以上。每头感染牛1天时间,间接传播引起的感染系数(R0值)为15.7。因此得出结论,LSDV主要是通过间接接触传播,如蚊蝇等飞行的吸血昆虫。这对LSD的控制具有重要意义,吸血昆虫借助牛只的活动和运输,可进行短距离和长距离传播,危害巨大。

流行病学

1929年,在赞比亚首次记录了该病,1943年波扎那发现该病,随后在接下来的几十年里蔓延到撒哈拉以南的非洲国家,引起数百万牛只发病。1989年,LSD首次在非洲大陆(埃及)以外地区被发现,此后,中东地区也不断有病例发现。2013年之后,LSDV到达欧洲,包括土耳其(2013—2019年)、阿塞拜疆(2014年)、亚美尼亚(2015年)、希腊(2015—2017年)、俄罗斯(2015—2019年)、阿尔巴尼亚(2015年)、保加利亚(2016年)、黑山(2016年)、塞尔维亚(2016年)、前南斯拉夫马其顿共和国(2016—2017年)和格鲁吉亚(2016年、2018年)。2019年LSDV首次传播到东亚,中国、印度和孟加拉等国相继报道出现该病疫情。

牛结节性皮肤病传入我国后迅速蔓延,2020年兽医公报报道,全年共发病25起,其中涉及广东、广西、福建、江西、浙江、安徽、重庆、四川、山东、宁夏、内蒙古共11个省(区)。从分布上来看,南方省(区)发病情况多于北方省(区),但北方规模化牧场相较于南方要大,所以发病后带来的损失更大,内蒙古、山东、宁夏三省(区)共扑杀1274头。2021年兽医公报报道1—10月份全国牛结节性皮肤病发病次数比2020年有所减少,全国共发生13起,发病区域分别在海南、云南、四川和内蒙古,但损失并未降低,其中以内蒙古发病最为严重,1—10月份内蒙古全区共发病9起,死亡49头,扑杀1790头。

LSDV在我国多省(区)频繁发病,不同毒株之间易相互重组,演变成新的重组毒株,导致该病毒的流行和防控变得更为复杂和艰难。张敏敏分离导致伊犁疫情的LSDV,基因组测序分析显示与LSDV/Russia/Saratov/2017同源性最高(99.42%),据报道,LSDV/Russia/Saratov/2017是一株疫苗重组病毒株,中国新疆分离出的LSDV推测也为疫苗重组毒株,具体需要进一步验证。为了控制LSDV在中国进一步的传播,迫切需要调查LSDV在全国的流行情况。

疫苗免疫

几乎可以肯定,LSD将继续在全球范围传播,接种疫苗已被证明是预防和控制大规模疫情的有效方法。如何合理、安全地使用疫苗,是防控LSD的关键问题之一。因该病毒重组风险高,各国又选择不同的疫苗接种,从而使防控变得更为复杂。例如,欧盟和巴尔干地区选择了Neethling株LSDV疫苗,以色列、约旦、埃塞俄比亚选择山羊痘活疫苗(GTPV),而土耳其、格鲁吉亚和俄罗斯则采用绵羊痘活疫苗(SPPV),不同的国家和地区使用不同的疫苗,给该病的防控带来了许多不确定因素。

20世纪60年代,从南非Neethling型田间毒株中研制出一种弱毒活疫苗。疫苗首先在羔羊肾细胞中多次传代,然后在鸡胚中培养,最后通过细胞培养传代,达到了致弱的目的。这种致弱方法目前仍用于开发LSD疫苗和其他疫苗。目前,已有不少关于弱毒疫苗田间重组的报道,这种重组对病毒传播的风险和对毒力变化的影响,仍需要进一步观察。因此,在LSD风险较低或没有该病传播的地区,不建议使用弱毒疫苗。目前,我国有科研机构在研发LSDV灭活疫苗,但尚在实验室阶段,距离疫苗研发成功,并进入商品化市场,还有相当长的路程要走。

绵羊痘病毒(SPPV)、山羊痘病毒(GTPV)和LSDV具有96%抗原同源性,可以提供相互的交叉保护,它们都可以用作预防LSD的疫苗毒株。很多研究表明,使用SPPV疫苗时,对LSDV有部分保护作用。也有研究报道,SPPV和GTPV的组合使用可能会诱导免疫系统产生更好的保护作用,从而有效地保护牛免受LSDV的侵害。

大量研究证实,GTPV与LSDV的关系比SPPV与LSDV的关系更为密切,这可以解释为什么接种GTPV Gorgan株的牛,对LSDV的保护作用比接种SPPV的效果好。所以说接种山羊痘疫苗是一种非常有效的预防和控制LSD的方法,中国至少有20家生产山羊痘活疫苗的厂家,其中一些生物制品的头部企业,生产技术成熟,产品品质优异,用其山羊痘疫苗产品接种牛群预防LSD,理论上完全没有问题。所以我国农业农村部印发的《牛结节性皮肤病防治技术规范》中,明确指出使用山羊痘活疫苗接种预防LSD。目前具体使用大致分为以下两种情况。

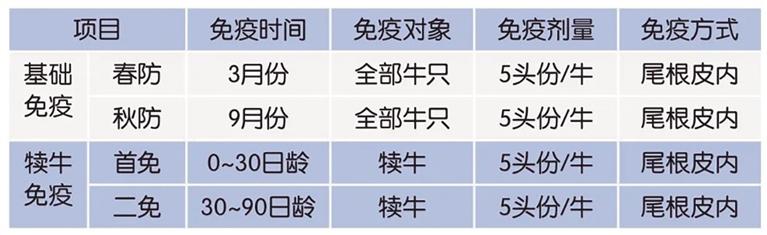

第一种情况为常规免疫。2020年全国首次LSD高发时,建议牛群每年3月份所有牛只普免5头份山羊痘活疫苗,但通过对免疫效果的跟踪调查,发现进入9月份以后,仍有部分免疫过的牛群出现疑似病例。2021年针对首次免疫山羊痘疫苗的牛只,采取首免30天后加强免疫1次,2020年免疫过的牛只仍在3月份普免一次,结果发现到了9月份以后疑似病例明显减少。所以到了2022年为了提高更好的保护效果,建议全群在9月份时再普免一次,形成犊牛首免、加强免,成年牛春防、秋防的免疫模式,从现在收集的免疫效果数据来看,按表1免疫程序进行免疫的牛群,未出现疑似病例,实际应用效果证明该免疫程序对防控LSD十分有效。第二种情况为紧急免疫程序,指在发病地区未发病牛群,在基础免疫的基础上,根据周边牧场发病情况,全群按常规剂量进行加强免疫;正在发病的牛群,未发病牛只和已发病牛只,紧急加强免疫10头份山羊痘活疫苗。紧急免疫可阻止疫情蔓延,减轻病症,缩短病程。我国地域辽阔,南北方气候差别很大,LSD防控更多需要的是根据疫情形势,因地制宜,采取最适合自己区域的防疫方式,这样才能达到最好的防控效果。

生物安全防范

由于LSD在我国属于新传入的外来疫病,大部分养殖户对其并不了解,也不重视,导致LSD有很多可能的因素没有得到有效控制,所以提高兽医和养殖户对这种疫病的了解和认识,提高其重视程度,也是防控该病的关键。

控制策略包括注重生物安全,扑杀已感染的动物、妥善处理患病动物尸体,运输限制,养殖场的清洁、消毒,蚊虫和节肢动物的消杀及统一的疫苗接种等。特别是节肢动物病媒灭杀难的问题,给消除LSD带来很大困难,因而更要注意平时牧草的生物安全,做好日常防控。随着我国与“一带一路”沿线国家贸易的频繁,特别是俄罗斯、哈萨克斯坦和土耳其等与我国接壤或邻近出现疫情的国家,必须对来自疫情地区的牲畜、尸体、皮草和精液实施严格的进口限制。

LSD自2019年8月首次在新疆报道后,我国政府和科学家迅速做出了反应,制定了相关措施和政策以控制疫情。这些措施包括限制动物移动、接种疫苗和加强生物安全,在农户中积极宣传LSD知识,宣传方式主要包括会议培训、线上培训、资料发放、LSD培训视频播放等,这些措施都取得了良好的效果。

鉴别诊断

及时准确的临床诊断,迅速隔离清除被感染动物,是减缓疫情扩散和蔓延的关键。目前,一些牛场常见的皮疹和皮肤囊肿,极易和牛结节性皮肤病混淆,造成临床误判,带来不必要的损失。笔者根据临床经验总结了牛结节性皮肤病较为典型的几个临床特症:第一,牛只感染LSDV后一般体温会升高,精神沉郁;第二,采食量明显下降,奶牛产奶量急剧下降,肉牛迅速掉膘;第三,牛结节性皮肤病产生的疙瘩一般会形成坏死灶,最后结痂脱落,疙瘩能自行吸收消退的一般不是牛结节性皮肤病。以上仅为临床特征的初步判断,最终还需要进行实验室检测确诊。

实验室检测方法较多,如电子显微镜、病毒分离和血清学技术均可用于LSDV检测。与其他方法相比,分子生物学方法更精确、可靠和快速。在血清学技术中,病毒中和试验经验证也是有效的检测方法,但其有着检测速度慢、成本高、特异性和灵敏度低的缺点。Andy Haegeman开发了一种新的免疫多氧化物酶单层检测(IPMA),用于在简单和低技术环境下检测LSDV的抗体,经测试被证明具有高度敏感性和特异性,与中和试验和商品化的ELISA相比,LSDV-IPMA能够检测早期受感染、接种疫苗和接种疫苗/感染动物的LSDV抗体,具有良好的推广价值。在我国,聂福平等建立了可以鉴定牛结节性皮肤病病毒野毒株的Taq Man-MGB荧光定量PCR检测方法,该方法的阳性检出率可达90.57%,与OIE推荐的普通PCR方法的阳性检出率64.15%相比,检出率得到大大提高。

目前,我国对牛结节性皮肤病的诊断技术研究较少,需要大力推进相关技术的研究。我们也可以参照山羊痘、绵羊痘病毒的研究方法,进行牛结节性皮肤病检测技术的研究,研究开发出特异、敏感、快速、重复性好且能适用于临床样品鉴别诊断的检测方法,可为该病的鉴别、监测、防控、净化提供良好的技术支持。

结论

LSDV是危害全球养牛业的重要病原体,尤其是在非洲、东欧和亚洲。LSD虽然不会导致高死亡率,但会降低产奶量以及皮革和牛肉的质量,造成巨大的经济损失,对其有效防控具有重要的经济意义。

当前LSD已在我国多地牛群中确诊,对我国养牛业构成了严重的威胁。处于养殖业一线的基层工作人员,是突发疫情紧急处置系统中的第一道防线,是落实“早发现”措施的关键,因此加强对LSD的宣传,对提高基层工作人员、养殖人员和牧民对该病的认知十分重要。只有思想上“早发现”,才能行动上“早处置”。只有严格按照早发现、早报告、早确诊、早处置的原则对待疫情,积极做好防控工作,才能有效防止疫情扩散蔓延,迅速将疫情扑灭在萌芽状态。

经过两年多山羊痘疫苗的普遍使用,牛结节性皮肤病在我国牛群中已得到有效控制,成效斐然,但我们绝不能掉以轻心,仍要做好预防工作,严防疫情反弹。要彻底在我国净化该疫病还有很多工作要做,例如快速有效的诊断技术和疫苗免疫后的效果评估,仍是精准控制该病的瓶颈,为此我们还要加强在这方面的研究工作。与此同时,加强环境监测和吸血虫媒的灭杀,对牛结节性皮肤病疫情的有效阻断和净化也是十分重要的。

(李天增 师新川单位:天康生物制药有限公司;李昕单位:宁夏回族自治区兽药饲料监察所)