□裴迪 申跃宇 杨斌 王消消 刘建业

李青 肖怡 杜伟佳 刘晓晴 郭刚

为应对泌乳早期产生的蛋白负平衡现象,向泌乳牛日粮中补饲过瘤胃蛋氨酸是一种常用的策略。在过往研究中,过瘤胃蛋氨酸的实际使用效果存在差异。例如Batistel等向围产牛日粮添加0.09%—0.10%过瘤胃蛋氨酸后,产后30天内产奶量增加了4.1千克/天;Chen等发现对泌乳牛补饲不同类型的过瘤胃蛋氨酸均可改善乳蛋白产量、氮利用效率等生产性能;Osorio等在奶牛围产期补饲过瘤胃蛋氨酸,产奶量增加了3.4千克/天。但同时,也有研究在补饲过瘤胃蛋氨酸后,并未表现出积极的效果,如Lee等报道的试验中产后饲喂过瘤胃蛋氨酸,对奶牛生产性能没有显著影响。近年来,奶牛氨基酸代谢理论研究出现了较大的进展。Yoder等通过皱胃注射不同氨基酸组合试剂的试验显示,奶牛必需氨基酸对乳蛋白产量的影响是相互独立且可加和的,认为奶牛氨基酸代谢中并不存在过去假设的“木桶效应”,即限制性氨基酸不存在第一、第二的差异;NASEM建立的乳蛋白产量预测模型表示,在其他条件不变的情况下,对一头奶牛增加代谢氨基酸的摄入,乳蛋白产量的响应呈现先增加后减少的抛物线结果;Lapierre等通过皱胃注射不同水平的组氨酸,奶牛的乳蛋白产量随组氨酸注射水平的提升,同样呈现先增加后减少的结果。以上研究案例说明,过量补充过瘤胃蛋氨酸,有潜在的降低乳蛋白产量的风险,但该新理念尚未受到行业广泛认可。并且新理念如何在实际生产中应用也存在较大的困难。由此,本研究旨在通过在泌乳牛日粮中添加过瘤胃蛋氨酸,验证奶牛氨基酸代谢新理论在我国实际生产条件下是否有效,同时为新的氨基酸代谢理念提供实际应用的潜在思路。

材料与方法

1、试验时间与地点

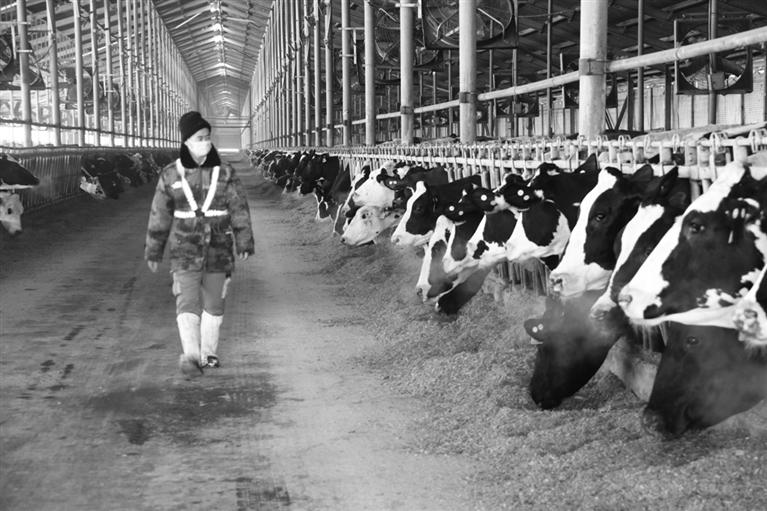

试验于2020年10—12月在河北首农现代农业科技有限公司定州园区进行。

2、试验设计与管理

试验动物与饲养管理:试验选取了约300头体况良好、胎次相近的试验牛,随机分配至试验组与对照组各150头。试验期间,试验组在新产牛日粮与高产牛日粮中添加过瘤胃蛋氨酸进行补饲,对照组则执行牧场原有配方。试验持续至产后60天,其中产后30天内为新产期,奶牛采食新产日粮;产后31—60天为高产期,奶牛采食高产日粮。

试验日粮配方与营养成分:试验选用的过瘤胃蛋氨酸产品,其过瘤胃原理为包被技术的物理保护法。试验组每头牛每日补饲12克,该产品1千克预计可以提供612克代谢蛋氨酸,每日添加12克可提供7.34克代谢蛋氨酸。

3、指标测定与方法

采食量测定:试验期间,保证试验牛群日粮充足并自由采食,每日投料量减去次日清晨剩料量,得到总采食量及试验牛群的平均干物质采食量。

代谢氨基酸摄入量测定:代谢氨基酸的摄入量根据实际的采食量,结合日粮配方和过瘤胃蛋氨酸的补饲方案,参照第七版奶牛营养需要的方法进行测算,得到到达小肠的代谢蛋氨酸总量的评估值。

产奶量测定:产奶量通过挤奶设备识别个体奶牛并每日导出。由于产奶量可能因识别失败等因素存在缺失,因此试验中对牛只产奶量数据中存在20%以上样本量缺失的加以剔除,即每头试验牛新产期和高产期各至少有24天以上的有效数据记录才纳入最终结果进行分析。

疾病记录:试验期间完善记录每头试验牛的疾病状况。试验结束数据汇总后,为了保证数据分析不受疾病因素的影响,分析过程中剔除了所有在试验期间有发病记录的牛只。

4、数据分析与处理

试验使用R语言(4.1.0版本)通过单因素方差分析进行数据分析。

结果与分析

1、试验动物有效数据量

经数据清理后,有足量有效数据的牛只共157头,其中试验组含77个有效样本,平均胎次为3.59±1.34(均值±标准差);对照组含80个有效样本,平均胎次为3.46±1.30。

2、干物质采食量与代谢蛋氨酸供给量

根据实际的干物质采食量,可计算出试验期间试验牛群的代谢蛋氨酸供给量。试验期间牛群干物质采食量与计算的代谢氨基酸赖蛋比见表1。可见试验组补饲过瘤胃蛋氨酸后,其估测的代谢供给量可使日粮中赖蛋比达到以第七版奶牛营养需要的模型为基础推荐的2.8的比值。理论上应已满足该日粮条件下的蛋氨酸需要量,弥补了旧模型下“木桶理论”中蛋氨酸的短板。

3、生产性能差异对比

试验组在新产期的产奶量与对照组相比有显著的降低(P=0.011),在高产期则与对照组之间无显著差异。

4、新模型下蛋氨酸推荐量

根据基本试验条件,假定本牛群产后未出现显著的动员体内蛋白的现象,基于NASEM奶牛营养需要的代谢蛋白、氨基酸需要模型计算,其新产期达到40千克日产奶量(乳蛋白含量3.3%)所需的蛋氨酸为53.6克;高产期达到50千克日产奶量所需的蛋氨酸为81.1克(参考表2)。本试验中,对照组新产牛日粮的蛋氨酸供给量与推荐值相近,试验组则略高于推荐值;高产牛日粮在试验组与对照组均低于推荐值。

讨论

1、生产性能变化的原因

本试验的结果中可见,在新产期阶段(产后1—30天),泌乳牛采食的是一种高蛋白日粮(CP=17.2),并且已通过双低菜粕原料补充了日粮中的蛋氨酸供给量,因此基础日粮本身就是一种对奶牛蛋氨酸供给相对充足的日粮,但再继续额外补饲过瘤胃蛋氨酸后,日均产奶量反而显著下降了2.89千克(P=0.011)。若使用旧有模型分析,试验日粮的赖蛋比实际上满足于NRC(2001)旧模型下的推荐值,理应获得更高的生产性能,但实际情况却是产量出现了下降。但将数据应用于新模型后,则可以充分解释本试验出现的结果。新模型中,每一种必需氨基酸的利用效率,都会随供给量的增加而逐渐下降,因此代谢蛋氨酸的供给与乳蛋白产量的关系呈抛物线。本试验中,新产牛的基础日粮已能提供充足的代谢蛋氨酸,而在新理论的模型下,某种必需氨基酸已达到实现最高生产潜力的需要量后,继续增加其供给会降低利用效率,进而将降低其乳蛋白量的产出,本试验中新产牛试验组产奶量的降低符合新模型下的预期描述。该现象在Lapierre等对奶牛皱胃注射组氨酸的试验中表现得更加明显。其在研究中对泌乳牛皱胃注射0、7.6克/天、15.2克/天、22.8克/天、30.4克/天、38.0克/天共6个不同水平的组氨酸溶液后,乳中真蛋白的产量由937克/天逐渐增加至1116克/天(每日注射30.4克组氨酸),然后下降至1090克/天。期间,组氨酸的利用效率由无注射时的1.24持续降低至最高注射水平时的0.59,在最高乳蛋白产出时的效率为0.68。本试验未能通过皱胃注射等方式更精准地把控代谢必需氨基酸的供给量,但通过对照组的蛋氨酸缺乏日粮和试验组的蛋氨酸过量日粮,也得到了相似的结果,和新理论的模型可相互印证。

在同一牛群的高产期,因本研究下的高产牛日粮配方粗蛋白含量(CP=16.3)低于新产日粮,在补饲后则未出现产奶量变化。但鉴于高产牛试验组的采食量略低于对照组,其饲料转化率存在一定提升,并不能充分断定补饲过瘤胃蛋氨酸的效果。但考虑到本试验的新产和高产牛是同一批牛的连续试验,高产期试验组与对照组未出现显著差异,说明本试验中补饲过瘤胃蛋氨酸与两段试验期之间存在互作关系,而造成该互作的原因可能是两阶段之间的日粮蛋白、蛋氨酸水平的差异,但潜在的可能是由于不同泌乳阶段饲喂带来的差异。韩兆玉等曾在较早期的研究认为不同的泌乳阶段对过瘤胃蛋氨酸的补饲量有影响。基于新模型理念,不同泌乳阶段对蛋氨酸推荐量的需要量确实存在差异,反映在泌乳早期可以更多地动员子宫退化来增加蛋白供给以及泌乳高峰期具有更高的泌乳潜能等方面。

在国际上过往的大量研究中,有大量案例证明了补饲过瘤胃蛋氨酸对生产性能的积极作用。如Batistel等的试验中,得到了产奶量增加4.1千克的显著效果,但其在设计试验日粮时,为充分展现过瘤胃蛋氨酸的效果,使该日粮下奶牛瘤胃降解蛋白供应充足而过瘤胃蛋白和代谢蛋白均不足(基于第七版奶牛营养需要计算),该情景在新模型下,意味着在日粮设计之初就已将代谢蛋氨酸的供给量远离抛物线的顶点,在补饲后即可产生显著的效果。该研究可以证明低蛋白日粮下补饲蛋氨酸的效果,但并不意味着补饲必需氨基酸在任何情况下均能产生理想的效果。

梁树林在近年来也就泌乳牛个体对过瘤胃蛋氨酸的响应差异开展了研究并探究其成因,其研究中设计的自身对比试验中,发现部分牛只对过瘤胃蛋氨酸产生积极响应,部分牛只则产生负面响应,与乳蛋白合成的新模型及本研究中的结果可相互印证,说明过瘤胃蛋氨酸的补饲效果,使用过去的“木桶理论”并不能充分解释;同时也说明补饲过瘤胃蛋氨酸确实潜在的会出现负面的效果,这与新模型理论中认为过量供给某种必需氨基酸时反而会降低其乳蛋白产量的观点一致。国内更多相关研究是减少日粮的蛋白量后补充过瘤胃蛋氨酸等必需氨基酸,发现和原本的蛋白水平之间无显著差异。如近年发表的研究中,冯蕾等向后备牛低蛋白日粮中补饲过瘤胃蛋氨酸、亮氨酸和异亮氨酸,与高蛋白日粮组对比,发现生产性能无显著差异;闫金玲等向荷斯坦公牛的低蛋白日粮中补饲过瘤胃赖氨酸与蛋氨酸,发现与高蛋白日粮组对比,生产性能无显著差异。可见在低蛋白日粮的背景条件下,补饲过瘤胃蛋氨酸总能产生较好的效果。目前国内对在较高蛋白日粮中补饲蛋氨酸的试验研究较为少见。

除了观测到积极效应的研究之外,也有大量研究得到补饲过瘤胃蛋氨酸无显著效果的结果。如Amaro等以蛋氨酸类似物作为过瘤胃蛋氨酸的补充源,设置了对照组(蛋氨酸缺乏7.2克/天)、低添加组(蛋氨酸缺乏3.4克/天)、中添加组(蛋氨酸过剩2.6克/天)和高添加组(蛋氨酸过剩9.6克/天),发现4个组之间产奶量无显著差异,但其饲料效率为中添加组最高,高添加组和低添加组次之,对照组最低。该试验在满足蛋氨酸需要的基础上,继续设置了更高添加的试验组,而高添加组出现了饲料转化率下降的现象,一定程度上可以与本试验的结果相印证,即在蛋氨酸需要满足后,继续过量补饲,会对产奶量产生潜在的负面影响。

2、新模型对牧场营养管理调控的启发

在过去的牧场蛋白营养调控中,低蛋白日粮的选择通常是基于降低成本的目的,而对高蛋白日粮的负面作用的认知并不充分,更多地关注于高蛋白日粮对奶牛健康、经济效益、环境污染的影响,而鲜有研究提出某一种必需氨基酸的过量投入会对生产性能直接带来负面效益。在新模型下,不同牛群在遗传潜力、管理水平的差异下,其代谢蛋白—乳蛋白产量曲线会存在差异。根据本试验的理解,新模型的理念并非认为旧有的氨基酸推荐比例是错误的。新模型下,依然存在氨基酸平衡的推荐比例,即赖氨酸和蛋氨酸均达到各自目标效率(Target efficiency)时供给量的比例,所有必需氨基酸均达到目标效率时的蛋白即旧理论中设想的“理想蛋白”。但新模型在考虑必需氨基酸的比例的同时,还考虑到了供给量和对牛群生产潜力的影响,认为应该根据牛群的实际情况特异性地供给最优的代谢蛋白、代谢氨基酸量。在生产潜力更高的牛群中,其曲线的峰值点会推迟,且在同样的代谢蛋白供给下比生产潜力低的牛群产出更高。本试验的牛群在新产期补饲过瘤胃蛋氨酸后,产奶量出现下降,说明当前日粮的代谢蛋氨酸供给已经达到本牛群达到产奶峰值的水平,不应继续添加。

因此,基于新理念的牧场蛋白营养调控可根据实际情况,建立自己牛群的代谢蛋白供给—乳蛋白产量的曲线参考模型,逐渐添加过瘤胃氨基酸,寻找最适合的添加量。若添加后无显著效果或出现负面效果,则说明当前日粮的该氨基酸供给已饱和或过量,可考虑减少该牛群的代谢蛋白供给量,实现节本增效。

3、本试验中存在的限制与未来潜在研究方向

本试验是基于牧场实际生产管理下的饲养试验,因此在试验设计、数据收集分析的过程中存在一些固有的限制。如本试验的核心点在于基于新的氨基酸模型评估生产性能,但该模型实际评估的是乳蛋白产量而非产奶量,而在生产试验的条件下较难高频率地收集奶样检测,因此并未收集到足量的乳蛋白产量的数据进行更精准的分析。如高产期时,产奶量未表现出差异,但其乳蛋白产量未必无显著差异,而本试验的数据收集并不足以支持对乳蛋白产量的分析。鉴于牛群整体的泌乳潜力相似,且大群乳蛋白率较为稳定,较大的牛群样本一定程度上可以弥补该缺陷。

此外,代谢蛋白供给与乳蛋白产量的抛物线模型,在不同的生产潜力、管理水平下,曲线的峰值、各点的斜率都是有一定差异的。这意味着不同泌乳潜力的奶牛的乳蛋白产量曲线也存在一定差异。因此,通过设计牛群内部的自身对比试验可以更好地控制变量,证明补饲过瘤胃蛋氨酸在不同牛只中会产生不同的效果。若新理论模型是正确的,可比较各牛只高产期补饲过瘤胃蛋氨酸前后的平均产量来验证,观测不同牛只对补饲过瘤胃蛋氨酸是否会出现不同的响应。因此,若想进一步验证新的奶牛氨基酸平衡模型,应设计自身对比的饲养试验继续开展研究。

总的来说,新模型对单种必需氨基酸的供给量的缺乏与不足的判定更多地基于其利用效率值是否达到了其推荐的目标效率,但目标效率需要对泌乳牛的体重变化、尿源氮、粪源氮都进行监测才能准确评估,因此本试验缺乏计算目标效率的条件。为进一步验证新理论在我国牧场中的应用效果,也仍需在该方面开展相关研究。

结论

在本试验条件下,在新产期饲喂高蛋白日粮(CP=17.2)的情况下补饲过瘤胃蛋氨酸会显著降低牛群的产奶量;在高产期日粮(CP=16.3)的饲喂条件下补饲,则对产奶量无显著差异。该试验符合近年的氨基酸平衡理论中,认为过量补饲某一种必需氨基酸会造成奶牛生产性能下降的观点。

(裴迪 申跃宇 杨斌 王消消 刘建业 肖怡 郭刚单位:北京首农畜牧发展有限公司;李青 杜伟佳 刘晓晴单位:河北首农现代农业科技有限公司)