□邹杨 刘林 廖艳丽 张海亮

王雅春 赵凤 张建聪 侯自鹏

奶牛的长寿性与牛场的经济效益息息相关,奶牛生产寿命越长,终生产奶量越高,才能够弥补其在后备牛阶段的饲养成本,从而提高养殖收益。在实际生产中,奶牛最高产奶量通常出现在第4—7个泌乳期,传统意义上通常认为奶牛在达到3个泌乳期以上时,能获得更高的终生效益。但受市场因素影响,追求短期养殖回报,实现资金快速回笼,是生产经营的必须选择。因此,如何平衡短期与中长期养殖效益,兼顾高产和提升奶牛健康水平,最终达到提高终生效益,成为目前奶牛养殖与群体改良的关注热点。

本文利用2012年1月至2021年12月期间北京及周边地区牧场淘汰牛只的出生、产犊和离群记录,统计了离群胎次、月度、季节的变化趋势,分析了产犊季节、月度对奶牛生产寿命的影响,以期为北京及周边地区牛群的养殖生产与群体改良工作提供参考。

材料与方法

1、数据来源

数据信息来自于2012年1月至2021年12月期间北京及周边地区124个DHI参测牧场报送的牛离群数据,共计131320条。

2、数据整理

在群寿命指奶牛从出生到离群所存活的时间,利用胎次为奶牛淘汰时的胎次,生产寿命指奶牛头胎产犊至离群所存活的时间。上述指标根据出生日期、产犊日期、离群日期计算。数据质控中,保留出生日期、淘汰日期有效的个体,剔除胎次异常、出生日期记录错误、泌乳天数异常的个体,质控后保留122653头奶牛的记录用于分析。

3、数据分析

利用Excel对质控后的牛在群寿命、利用胎次进行描述统计。分析分布比例时,将利用胎次划分为1、2、3、4、5和6胎及以上,分析出生和淘汰时奶牛所在季节的分布比例时,将出生季节和淘汰季节划分为春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月、次年1—2月)。

结果与分析

1、奶牛长寿性关键指标汇总统计

2012年1月至2021年12月期间,北京及周边地区牧场泌乳牛长寿性描述性统计如表1所示,该地区的泌乳牛平均在群寿命为1699天,约为4.66年;平均利用胎次为2.65胎,生产寿命平均为831.8天。

2、不同年度奶牛长寿性指标变化趋势分析

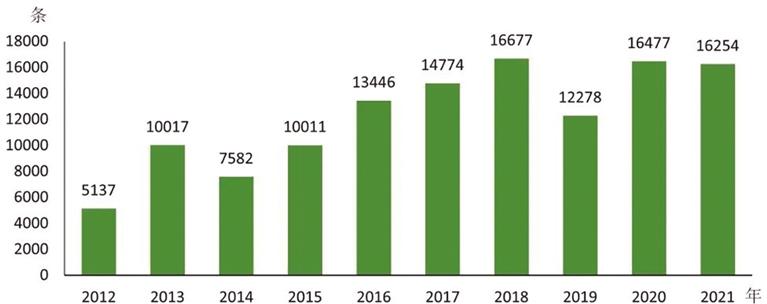

2012年1月至2021年12月期间,北京及周边地区牧场泌乳牛参与统计的奶牛淘汰记录年份分布情况如图1所示。该数据受年度参测规模影响,自2012年度的5137条淘汰记录,随参测规模提升,至2021年淘汰记录数据达16254条。

2012—2021年,本研究统计群体成母牛平均在群寿命保持在1635—1773天之间,可利用胎次在2.46—2.93胎之间。但随后备牛饲养管理水平提升,头胎产犊日龄不断提前,2021年淘汰奶牛平均在群天数为1739天,较2012年缩短18天。但可利用胎次提高至2.93胎次,较2012年提高0.21个胎次,生产寿命达最高点919.7天,较2012年的853.8天提高65.9天,且2021年参测牧场平均单产(305天)达10432.8千克。从可利用胎次数据分析,2017年淘汰奶牛的可利用胎次最短,且同期单产(305天)统计为9381.5千克,主要反映2015—2018年期间奶牛养殖业受市场低迷影响,牧场退出或主动淘汰大幅增加的负向反馈。

2012年1月至2021年12月期间,本文统计群体奶牛离群胎次(可利用胎次)分布情况。其中,1—3胎淘汰奶牛占总淘汰牛的比例最高,6胎及以上最低,与奶牛实际存栏的胎次分布规律相符。

3、奶牛淘汰季节、月度情况分析

2012年1月至2021年12月期间,本文统计群体成母牛淘汰季节的分布显示,冬季(12月、1月、2月)和秋季(9月、10月、11月)淘汰的奶牛占比略高于春季和夏季,反映出本统计中牛群受到暑期热应激与市场因素的影响。

2012年1月至2021年12月期间,本文统计群体成母牛不同月份、不同胎次淘汰数量的变化趋势。可以看出在不同月份中,统计群体的成母牛淘汰并不均衡,淘汰数量自暑期(7月份)开始攀升,至12月和1月份达到淘汰数量的峰值,2月份奶牛淘汰数量较少,特别是占主要存栏比例的1—3胎成母牛淘汰数量显著低于其他月度。

4、头胎产犊季节、月份对奶牛长寿性的影响

暑期热应激、冬季冷应激等因素对奶牛健康与生产具有显著影响。为探讨奶牛在气候应激条件下产犊是否对长寿性产生影响,本文以头胎淘汰事件为目标表型值,对不同季节、月度产犊对奶牛长寿性的影响加以分析。结果显示,在2012年1月至2021年12月期间,头胎淘汰成母牛总计33315头,其中,春季产犊的个体7015头,占比21.06%,淘汰时平均在群生产寿命为303天;夏季产犊的个体8359头,占比25.09%,淘汰时平均在群生产寿命为283天;秋季产犊的个体8602头,占比25.82%,淘汰时平均在群生产寿命为291天;冬季产犊的个体9339头,占比28.03%,淘汰时平均在群生产寿命为299天。在近十年的头胎离群数据中,在考虑了北京地区受暑期配种受胎率等因素影响和产犊数量四季的差异分布后,反映出夏季、冬季产犊个体受热应激、冷应激影响而造成淘汰比例升高。

从不同产犊月份的头胎牛离群平均在群生产寿命变化趋势分析,暑期产犊引发的代谢疾病是造成早期淘汰比例升高的重要原因;而2月份作为传统节日,可能存在人力不足等问题,也造成早期的淘汰损失比例提高。

讨论

1、奶牛长寿性变化趋势

一般来说,奶牛利用胎次在3胎以上才能抵消后备牛时的饲养成本,进而赢利。奶牛寿命越长、终生产奶量越多,牛场经济效益才能越高。然而,追求高产所带来的牛群亚健康及蹄病等代谢性疾病,则缩短了奶牛的寿命。鄢新义对北京地区1996—2014年的奶牛离群记录进行分析,牛群平均在群天数为1834天,平均胎次为2.86胎。彭朋等对北京及上海地区2001—2018年的奶牛离群数据进行分析,牛群平均在群时间为4.29年,生产寿命为2.51年,胎次为2.71胎。本研究以北京及周边地区DHI参测奶牛场2012—2021年的奶牛淘汰记录为研究对象,淘汰奶牛平均在群寿命为1699天,平均利用胎次为2.65胎。从2021年与2012年数据对比可见,科学的生产管理与育种实现了牛群长寿性能的提升,但另一方面,由于市场因素而引起的主动淘汰,也形成了10年以来奶牛群体生产寿命的波动。

北美地区养牛业一直为我国奶牛规模化养殖的范例。其2014年出生的荷斯坦牛平均生产寿命(Productive Life,PL)为25.48个月;至2017年提高至26.96个月,按其统计口径定义约为808.8天,同期出生群体对应的单产为12804千克。与上述数据相比,本研究统计区域参测牛群2021年平均单产(305天)为10423.8千克,同期淘汰牛平均可利用胎次达2.93胎,生产寿命达919.7天。综上,提高奶牛单产,保持牛群健康,同时必须在牛群长寿性稳定或提升的前提下,方可实现终生养殖效益的提升。

2、季节因素对奶牛长寿性的影响

奶牛的长寿性受到牧场规模、气候、疾病等多方面影响,季节因素亦起到重要作用。张海亮研究结果表明,宁夏地区4—7月份为奶牛淘汰的高风险月度。而本研究中,全年发生的淘汰事件并不均衡,奶牛淘汰数量自7月份起不断攀升,但在每年12月和次年1月份达到峰值,2月份明显进入低谷。该类趋势一方面反映了暑期热应激对奶牛健康的显著影响,同时也反映出牧场管理考核方式、淘汰牛市场价格等因素对奶牛离群的影响。例如,通常非自营牧场成母牛淘汰率按年度考核,进而造成人为因素在12月、1月的集中淘汰处理;春节因素造成动物蛋白市场价格攀升,在春节前价格形成高点,造成奶牛集中淘汰的市场因素;2月份进入春节假期,牛屠宰市场进入全年低谷,淘汰牛数量锐减。

环境对于奶牛生产寿命有着较为显著的影响。本研究发现,夏季、冬季产犊对奶牛的生产寿命产生负面影响,而春季产犊则最利于奶牛的健康长寿。因春季的适宜气候环境更有利于奶牛的产后恢复,且能够降低代谢等疾病的发病率;而夏季热应激的发生会导致奶牛胎衣不下、酮病等很多产后代谢疾病的发生,冬季冷应激同样对头胎新产牛健康产生不利影响。

总结

通过对2012年1月至2021年12月期间北京及周边地区牧场淘汰牛只的出生、产犊和离群记录的数据分析,北京及周边地区牧场淘汰奶牛的平均在群寿命为1699天,平均利用胎次为2.65胎,平均生产寿命为831.8天。在经历2015—2018年的市场波动期后,奶牛可利用胎次快速提升到2021年的2.93胎,生产寿命提高到919.7天。结合本文数据,奶牛长寿性作为影响牧场收益的主要因素,在不同年度、牧场、产犊季节、个体间均存在较大变异,具备通过精准改良与饲养管理技术提升得到进一步提高的空间,但参考北美地区奶牛的产量与生产寿命数据,鉴于荷斯坦牛当前遗传潜力的发掘水平,还应严格避免过高追求单产而造成长寿性能的大幅下滑。

(邹杨 刘林 廖艳丽 赵凤单位:奶牛遗传育种与繁殖北京市重点实验室/农业农村部奶牛遗传育种与繁殖重点实验室;张建聪 侯自鹏单位:北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心;张海亮 王雅春单位:中国农业大学动物科技学院)