一片片油松绿意盎然,牢牢拴住脚底黄沙; 一群群天鹅翩翩起舞,人与自然和谐共生; 一树树红枣挂满枝头,富了百姓美了生态……

九曲黄河从府谷县墙头村入陕,一路向南,流经晋陕之间的高山深谷,在西岳华山脚下的潼关调头东去,绵延达719公里,流域面积占到陕西国土面积的65%。

与曾经相比,黄河流域陕西段发生了翻天覆地的变化。黄土高原已成为全国增绿幅度最大的区域。黄河中游陕西段总体水质优,同比提升一个等级。

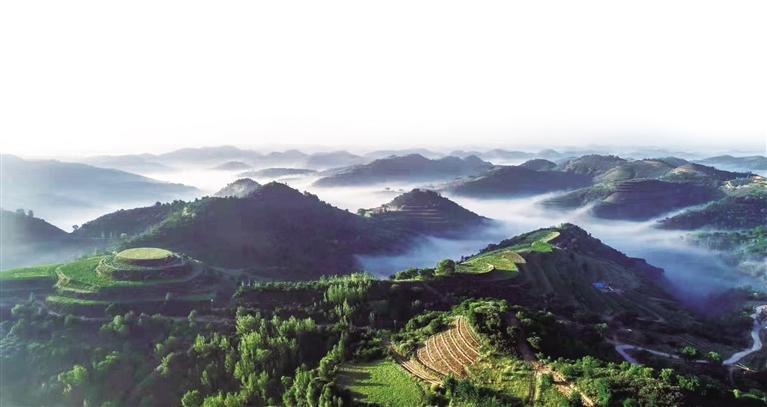

在扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展中,今天的三秦大地,黄河流域绿意更浓,大美湿地星罗棋布,沿黄经济蒸蒸日上,一幅人与自然和谐共生的生态画卷徐徐展开。这里已不再是曾经的“黄土高坡”,而是满目新绿的“希望田野”,这条流经陕西的“母亲河”也成为造福三秦人民的“幸福河”。

治一方水土,守一河碧水

“黄河斗水,泥居其七”。黄河是世界上含沙量最大的河流,最大年输沙量达39亿吨。黄土高原曾是我国乃至全世界水土流失最严重、生态环境最脆弱的地区。

而今,经过几代陕西人的不懈努力,黄河流域的主色调已由“黄”变“绿”,陕西绿色版图向北延伸了400公里,年均入黄泥沙量从2000年之前的8亿多吨降至2021年的2.7亿吨。2022年陕西省黄河生态保护治理攻坚战更是取得显著成效,黄河流域水质达到历史最优。

“以前黄河滩的风一吹,沙子扑面而来。从黄河里舀碗水,半碗是水,半碗是沙。”在老一辈的宜川人眼中,家乡的记忆是黄河、黄土、黄山,如今的宜川,处处青山美景。

处于黄河中游的宜川县属黄土高原丘陵沟壑区,区域植被覆盖度低、山势陡峭、土层浅薄、土壤贫瘠,水土流失较为严重,树木栽植和成活难度很大。为解决这一问题,近年来宜川县不断对黄河沿岸生态环境进行保护和修复,大力推进黄河沿岸造林绿化工作,通过造林绿化有效遏制了水土流失。累计在黄河沿岸山体造林3.5万亩,造林成活率从以前的40%提高到了现在的90%以上,实现了宜川区域在卫星版图上由黄变绿的治理效果,生态环境总体好转。

在黄河中游水土流失曾经最为严重的延安吴起县,早在1998年,就推行封山禁牧、植树种草、舍饲养羊等政策,现在当地林草覆盖率已由1997年的19.2%提高到73%,土壤年侵蚀模数由每平方公里1.53万吨下降到0.53万吨。漫天黄沙、水土流失严重的现象一去不复返,从生存艰难的穷山恶水到村美民富的绿水青山,吴起用了20多年时间,也为陕西黄河治理书写了浓重的一笔。

“黄河宁,天下平”。从古至今,黄河治理都是安民兴邦的一件大事。黄河复杂难治的症结在于黄河水少沙多、水沙关系不协调。陕西地处黄河中游,干流全长719公里,流域面积13.3万平方米,是黄河流域的心脏地带,也是黄土高原之芯所在,陕西黄河流域的生态保护治理对全省乃至全国十分重要。

“我们把黄河流域生态保护作为高质量发展的有力保障,联合相关部门制定印发了《陕西省黄河流域生态环境保护规划》,省级各相关部门从各自职责出发,在城乡生活污染、工业排污管控、农业面源治理、生态保护修复等方面共同发力,推动全省黄河流域水质改善。同时,牢牢把好考核‘指挥棒’,压实各市(区)水质目标考核任务,督促地方政府紧盯目标,多管齐下,多点发力,区域水质明显改善。其中,渭南市、延安市、铜川市、榆林市在2022年水质改善幅度位列全国339个城市中的第33位、37位、39位、58位。”在2月23日陕西省人民政府新闻办公室举办的新闻发布会上,省生态环境厅水生态环境处副处长王若燕表示,陕西将黄河流域整体划分为65个流域治理区块,实现精准把脉,分段治污,污染物排放量持续减少,水生态环境得到修复。同时,开展黄河流域水生态健康调查工作,并推进水资源再生利用,延安市、榆林市入选第一批全国区域再生水循环利用试点城市,将为全省乃至全国打造典型示范。还通过在线监测、欢迎执法、环保督察等手段,督促各市(区)实施《陕西省黄河流域污水综合排放标准》,黄河流域105座县级以上生活污水处理厂完成提标改造,比2021年新增25座,改造完成率97.2%。

在以上措施的推动下,2022年陕西省黄河流域水质全面改善,水质状况位列黄河中游4省区第1位,优良水体断面好于黄河流域9省区平均水平6.3个百分点,为黄河流域高质量发展提供了有效的生态保障。