北京时间3月29日凌晨2点,中国、美国、欧洲、日本等国家和地区的科学家同时发布了一则重磅新闻,报告了对一次“千年一遇”“史上最亮”的伽马射线暴(GRB 221009A)的研究成果。

19亿年前,宇宙深处的一个天体发生了剧烈爆炸。2022年10月9日,爆炸产生的光抵达地球。全人类用上几乎所有的观测手段,尝试收集和解码这束光里蕴含的信息。大多数仪器被这束极亮的光晃得“失明”。

在全世界所有空间高能望远镜中,中国科学院高能物理研究所研制的极目空间望远镜(简称极目-C)是唯一的不仅没有“失明”还精确记录下这束光的仪器。

全球各地同期发布的研究成果多次提到中国。“慧眼”卫星和极目-C探测器的观测结果,几乎成了他们用来比对和校准自身数据的“尺子”。

一分钟,宇宙在闪烁

2022年10月9日,极目空间望远镜首席科学家熊少林在伽马射线暴协同观测网(GCN)上,看到了美国费米空间望远镜卫星发布的警报。

观测伽马暴,是极目空间望远镜的主业。参与本次发现的极目-C源自“怀柔一号”极目卫星。“怀柔一号”极目卫星是中国科学院“空间科学”(二期)战略性先导科技专项支持的机遇型空间科学项目,起初由两颗卫星(极目-A和极目-B)组成,于2020年12月发射运行。

为了增强“怀柔一号”极目卫星的探测能力,极目团队利用“怀柔一号”极目卫星的备份件研制了第3个极目系列载荷,即极目-C。其于2022年7月27日搭载中国科学院微小卫星创新研究院牵头研制的空间新技术试验卫星发射入轨。

“极目-C有没有被地球遮挡?”得知这个爆发不寻常后,熊少林问正在值班的博士生张艳秋。

“没有。”得知没被遮挡,熊少林有些兴奋,这意味着极目-C有可能探测到此次伽马暴。

“但极目-C可能在高噪声区域。”张艳秋的一句话,让熊少林心里咯噔一下。

极目-C大约有一半时间会飞过高噪声区域。受地球磁场结构影响,宇宙中的高能粒子在地球高纬度区域聚集,对天文观测来说是麻烦的噪声。因此,为了既保护探测器,又尽量不错过重要爆发事件,极目运行团队设计了一种特殊工作模式——让极目-C在经过这些区域时关闭实时下传观测警报的功能,并且关闭大部分伽马射线探测器,只打开一个探测器。

“在高噪声的干扰下,唯一一个开机的探头能看见爆发事件吗?”熊少林心里打鼓。

3天后,极目-C的数据传来。“看到信号了!”博士生刘佳聪发来的数据图让熊少林心里的石头落了地。

原来,这次伽马暴的主要爆发阶段持续了一分钟。在这最关键的一分钟里,极目-C恰好处在高噪声区域的边缘,不仅噪声很小,而且由于其他探头没开机,数据总量没有超过电子学系统的传输上限,没有发生饱和丢失,采集的数据完整无缺。

在伽马暴被探测到之后的第6天,极目-C的数据引起了国际同行的关注。德国法兰克福歌德大学教授Alexander Kann等人评价,极目-C“进行了极为有趣的探测。由于其轨道位置和环境,它没有数据饱和丢失问题”。

“我们非常幸运。”熊少林说。

在全世界几乎所有卫星都被晃到“晕眩”的一分钟里,极目-C清晰地记录下GRB 221009A伽马暴“高光时刻”里最精细的亮度变化和伽马光子能量分布。

基于极目-C的高精度数据,研究团队发现,此次伽马暴比以往人类观测到的最亮伽马暴亮50倍,可谓“千年一遇的天文事件”。假设这次伽马暴向周围各个方向都辐射了几乎相同数量的伽马射线,那么,这一分钟里,相当于10000个太阳释放了它们一生(大约100亿年)能量的总和。

两颗星,接力式补台

仅记录“高光时刻”,并不足以描述整个伽马暴的过程。至于“高光时刻”之前和之后发生了些什么,仅靠极目-C难以回答。

在记录下“高光时刻”后,极目-C很快又飞到了高噪声区域。这时,我国另一颗天文望远镜卫星——“慧眼”卫星接上了。

“慧眼”卫星由中国科学院高能物理研究所研究员李惕碚和吴枚等人于1993年提出,2017年6月15日发射,在轨稳定运行超过5年。熊少林的另一个身份是“慧眼”卫星的伽马暴与引力波电磁对应体核心科学组组长。

2022年10月9日,“慧眼”卫星首席科学家张双南也看到了GCN上的警报。

“‘慧眼’卫星当时正在做银道面扫描,恰好扫到了伽马暴出现的位置。卫星上配备的高能X射线望远镜,凭借在兆电子伏能区最大的有效面积,获得了其前兆辐射和早期余辉的高质量数据。”张双南说。

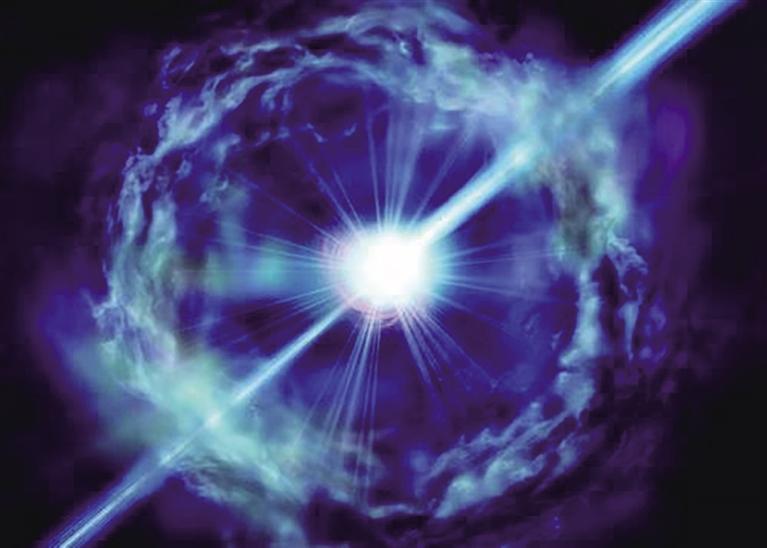

余辉,是伽马暴的重要辐射成分。大质量恒星坍缩爆炸后,会产生一颗黑洞或中子星等极端致密天体。这类天体通过极强的引力吞噬周围物质,并以接近光速的速度从两极喷射物质,形成一对方向相反的喷流。喷流和周围的星际介质相互作用产生的辐射,就是科学家所说的“余辉”。

主暴之后的600秒到900秒,极目-C进入高噪声区域,“慧眼”卫星详细记录了余辉信息;1300秒到1800秒,“慧眼”卫星进入高噪声区域,极目-C回到低噪声区域,得以对余辉进行接力式测量。

两颗星的相互补台,使我国科学家在硬X射线和软伽马射线能段,获得了国际上最高精度的完整可靠数据,精确刻画了该伽马暴从前兆辐射到主暴、耀发以及早期余辉的各个关键阶段的辐射性质。

科研团队还发现此次伽马暴的“一个很有意思的特点”。“如果将喷流想象成宇宙深处手电筒照向地球的光,那么,这束光非常狭窄。狭窄,可能是该伽马暴看上去极端明亮的原因之一。”熊少林说。

然而,如此狭窄而明亮的喷流是如何产生的,这个问题让理论家们挠头。

此外,中国科学院高能物理研究所所长、中国科学院院士王贻芳透露,我国地面观测设施——高海拔宇宙线观测站(LHAASO)与“慧眼”卫星、极目空间望远镜开展了天地联合观测,也有突破性发现,将于近期发布。

(据《中国科学报》倪思洁)