上虞旧治丰惠原有泳泽书院。按光绪《上虞县志校续》记载:“泳泽书院,元初创建于西溪湖东。至正间,方国珍弟国珉移建金罍山东,因朱文公弭节于此,立祠祀之。”书院移建经始于至正二十五年(1365)春,冬十一月落成。二十六年(1366),儒学副提举杨彝撰有《泳泽书院碑记》。其言:“圣贤仪象,几席豆罍爵之设,亦既完且美矣。”书院落成前后曾专门铸造有一批铜器,用于祭祀。值得庆幸的是,其中一件铜祭器流传了下来,现珍藏于台北故宫博物院。

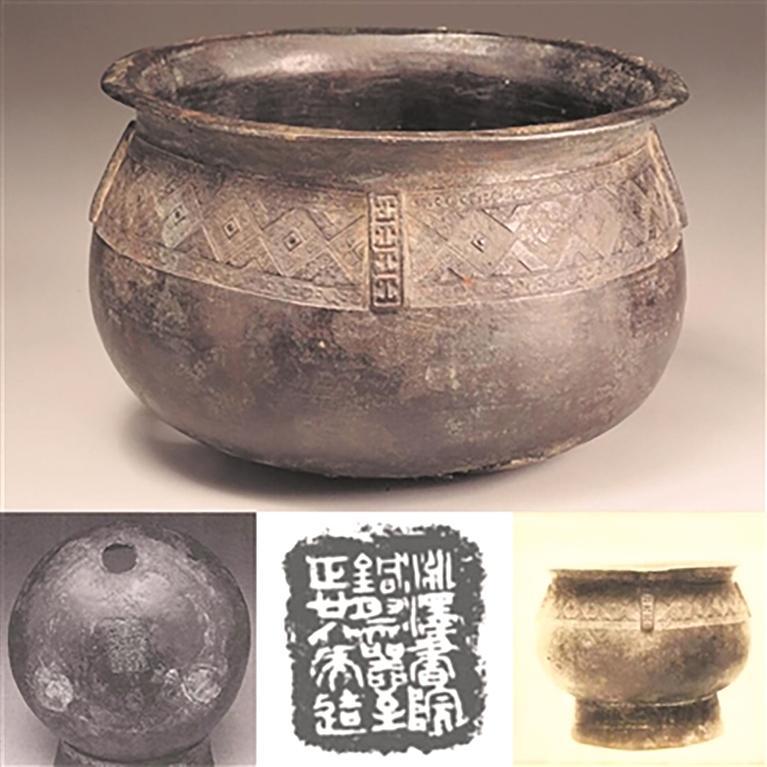

该铜器高13.8公分,口径17公分,为敞口、肩部微缩、圆腹、圜底,外观呈无耳鼓腹圈足簋。上腹纹饰主要是一周带状菱形格纹,上下各饰以一周连珠纹,菱形格纹中间填以云雷纹,构成规整的菱形格纹装饰带,纹饰带上突出四柱状棱脊。为元代盛行之作风。圈足光素无纹,后人于铜锈上阴刻细线一道权充弦纹。器底外刻有铭文三行十三字,字作“泳泽书院铜祭器至正廿六年造”。值得注意的是,本件器物虽为簋形,但器物与圈足各不相连,锈色也不一致。器身圜底有补过的三个圆孔,呈等边三角形分布,可知是在器底残后,配上圈足成为了“簋”。据台湾学者许雅惠研究判断,该器物原来应该是三足无耳之铜鼎,与四川大邑县安仁镇出土的南宋铜鼎形炉类似。而后配的圈足,当是西周车轂铜饰件之一的“軝”。

本件鼎器在至正间泳泽书院落成后铸成,并安置在书院内。大约在元末明初时书院再次倾圮废弃,祭器也随之散佚。在此过程中,这件鼎器三足断缺,因此被后人配上西周车马器“軝”作为圈足,权充簋形香炉之用。民国初,其辗转流入大收藏家刘体智之手,但他与金石学家容庚一样,尚不识圈足为何物,只记作“元泳泽书院彜”“元泳泽书院祭器”。民国二十五年,台湾中央博物院向刘体智购买了一批铜器,其中两件带铭文,一为“秦桧家庙豆”,另一即为此“泳泽书院铜祭器”。

元起自朔漠,自身在礼制方面的建树并不大,及其有天下,礼仪制度皆袭宋代。后来其官办工场诸如“出蜡局”,专门从事铸造,仿作商周青铜器多为祭器,如鼎、簋、爵等。总体来说,元代仿造工艺虽相较宋代要差一些,但有其浓厚的本朝风格。上虞泳泽书院铜祭器,堪称元代铜器的典型代表。历650余年而幸存于世,实可宝惜。

(据《联谊报》朱刚)