天府文化发展到如今,早已灿烂辉煌、蔚为大观。但这一切的起点,都藏在4500年前。那时,成都平原出现了文明的第一缕曙光。

宝墩古城遗址,早在新中国成立之前就已引起有识之士的注意。

1996年,探明宝墩古城东西长600米、南北长1000米,总面积60万平方米,起讫年代为公元前2550年至公元前2330年。

2010年,进一步发掘出二期城墙,面积约276万平方米,一跃成为中国史前四大古城之一。

在长江流域,仅有浙江良渚古城大于宝墩古城(位于杭州的良渚古城遗址总面积290万平方米)。

宝墩无论功能分区、大型建筑还是内外双城、中心地区,都足以证明4500年前的成都平原,已经见到了文明的曙光,而276万平方米的大工程,不仅需要大量的财力物力,更关键的是要有大量的人力以及有效的组织管理。

大规模的人口,意味着必须具备供养人口的食物来源。那么,宝墩人在夯土、挖沟、起墙、筑城时,以什么食物为热能来源?

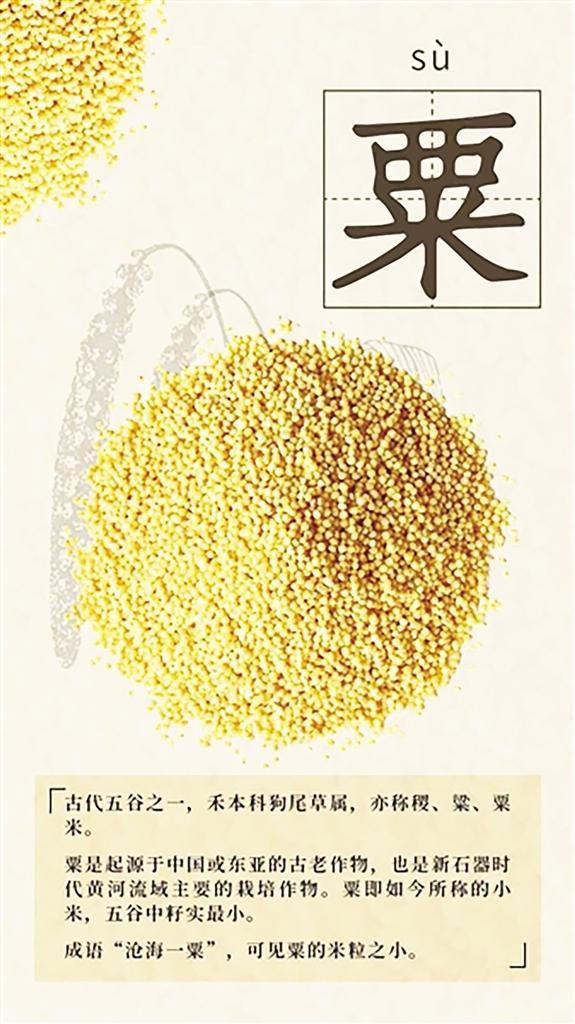

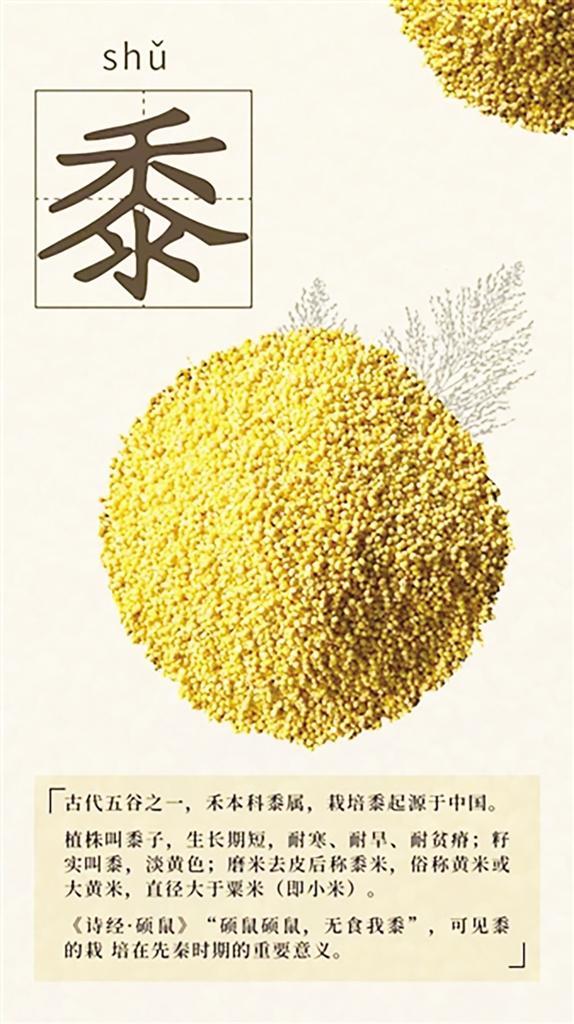

在距今5000多年,更早于宝墩的什邡桂圆桥遗址,考古人员在地层最下层发现了两种农作物:黍和粟。

黍和粟都是来自北方的旱作农作物,不需要多少水也能生长。

最早进入成都平原的古代人群来自于岷江上游,主要活动在平原靠近山地相对较高的边缘地带,农业以种植粟和黍为主。2020年,宝墩古城遗址的出土种子里也有黍和粟。但令考古学家极度兴奋的是,他们在这里发现了另一种作物的碳化种子。

中国,是公认的稻作文明的发源地。相比黍和粟,水稻能提供更有效的单位热量。宝墩的稻田,不仅是成都平原迄今为止最早的水稻田,也是长江上游首次发现4500年前的水稻田。宝墩水稻的穗轴和稻粒的形态,都显示了水稻是以驯化为主的形态传入的。

那么它究竟来自何处?

5300年前,良渚古城已有了稻田;4500年前,宝墩古城也有了稻田。经过近千年的长途跋涉,长江中下游的稻作文化穿越重山阻隔的长江三峡,来到了长江上游的成都平原。中华早期文明的强烈互动,即便山高水远也无法阻隔。

从宝墩这一小块稻田开始,随着对成都平原多水潮湿环境的适应,水稻和人群都向平原中心地带移动。水稻在取代黍与粟,成为成都平原上主要农作物的同时,古蜀文明也一日千里,既是长江上游地区文明起源中心,也是中华文明的重要起源地之一。

设想若没有水稻,古蜀先民会更长时间停留在旱作农业的地带,成都平原中心的文明曙光还将一再延迟。

公元前256年至前251年,李冰修筑都江堰完成,水稻消除了洪涝灾害的后顾之忧,天府之国完成了最后的一块拼图。

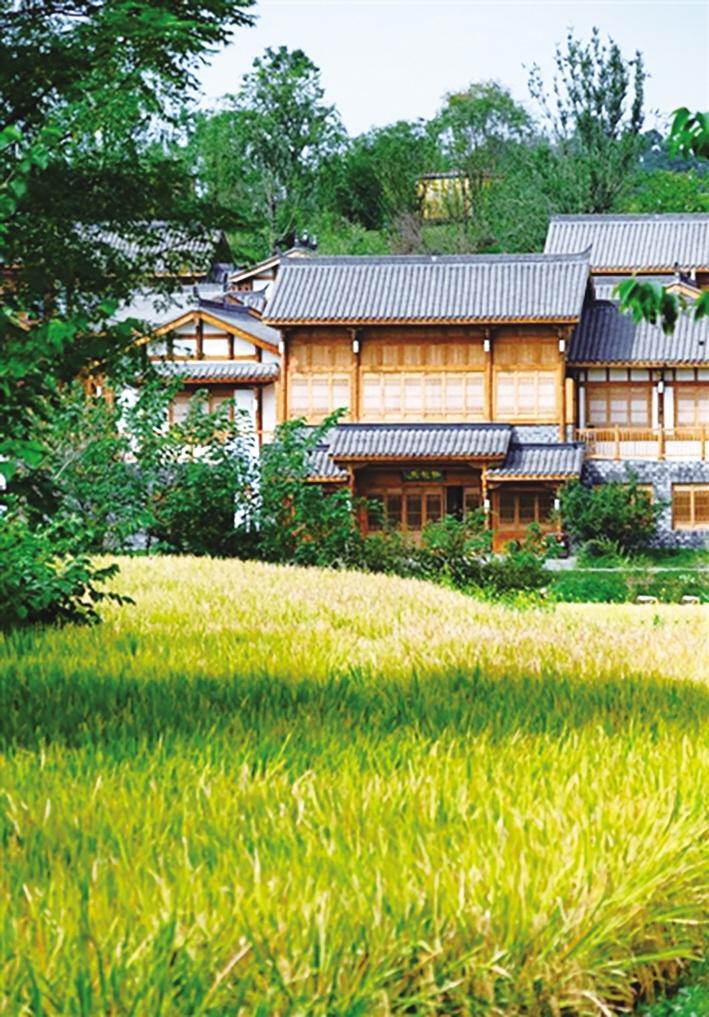

暌别古城2000多年后的汉代,宝墩的土地已经遍是水稻。

古时天府之国,今日天府粮仓。

藏粮于地,藏粮于技。产粮作为成都平原的优势,造就了其在中国的战略地位,古往今来,一直如此。而这片平原的黄金时代,始于宝墩古城里几千年前一株新发穗的稻苗。

据《成都商报》