俗话说:“药补不如食补,食补不如睡补。”良好充足的睡眠不仅可以让我们消除疲劳、恢复体力,也有助于心理健康和增强免疫力。人的一生有约三分之一的时间在睡觉,按照平均寿命80岁算,我们一辈子大概有26年在枕头上度过。

“报道先生春睡美,道人轻打五更钟。”“午窗睡美无人唤,梦逐游丝自在飞。”要美美睡上一觉,离不开一个合适的枕头。我国古代相继出现了石枕、骨枕、木枕、铜枕、玉枕、瓷枕、竹枕、布枕等各种形态的枕头,可谓小枕头里有大世界。

最早的枕头是竹枕

人类直立行走后,脊柱开始发生变化,逐渐形成了四个生理弯曲,即颈曲、胸曲、腰曲、骶曲。有专家认为,远古时期,起初人类在睡觉的时候颈曲是悬空的,很不舒服,于是开始有意识地用石头、骨头、草束、木头等垫着颈部睡,这有可能就是枕头的起源。至于人类最早使用枕头的时间,有待考古证实。

从文献来看,商朝时我国已有枕头,《拾遗录》中记载了商纣王的玉虎枕。到了周朝,枕头已经很普遍,比如《诗经·国风》有诗句云:“角枕粲兮,锦衾烂兮。予美亡此,谁与?独旦?”这首诗描写了妇人悼念亡夫的情景,妇人目睹角枕,回忆往日深情,不禁伤心。这里的角枕可能是用牛角制成的枕头或用牛角装饰的枕头。汉代许慎在《说文解字》中给枕头下了定义:“枕,卧所荐首也。”也就是睡觉时头颈部所垫的东西。

从考古发掘来看,目前我国发现的年代最早的枕头文物是战国时期的竹枕,它出土于湖北江陵马山一号楚墓。汉代以后,枕头有软、硬两种类型,比如湖南长沙马王堆汉墓出土的丝织枕头,是早期软枕头的代表。汉代中山靖王刘胜墓、徐州狮子山楚王陵出土的青铜嵌玉枕、玉木枕等,是硬枕头的代表。出土于西汉南越王墓的珍珠枕,重470多克,是我国首次发现的珍珠枕。

瓷枕陪伴古人千年

进入隋唐以后,中华民族迎来了又一个历史强盛阶段,人们的物质生活水平明显提高。我国出土的这一时期的枕头文物有玉枕、水晶枕、琥珀枕、瓷枕等,材质和样式多种多样。其中,最有代表性的是瓷枕。瓷枕最早出现于隋代,在唐代被大量使用,至宋代普及,明清逐步退出历史舞台,陪伴我国古人1000多年。

在设计方面,瓷枕分为上下两部分,上部分的枕面略呈圆弧形或平面形,一般装饰有图案,下部分的枕底宽大平稳。宋代,手工业发达,商品经济繁荣,瓷枕外形和图案变得更加丰富,按釉色分有白瓷枕、绿釉瓷枕、褐釉瓷枕、青釉瓷枕、黑釉瓷枕等;按装饰分有诗文枕、书画枕、镂空枕等。海南省博物馆收藏了北宋绿釉刻划花卉纹瓷枕、北宋磁州窑白釉刻花瓷枕、宋代磁州窑白釉褐彩腰圆瓷枕、金代白釉刻花长方瓷枕等6件宋金时期的瓷枕。其中的白釉褐彩腰圆瓷枕整体呈腰圆形,枕面前低后高,略呈“凹”状,增加了睡眠的舒适度。

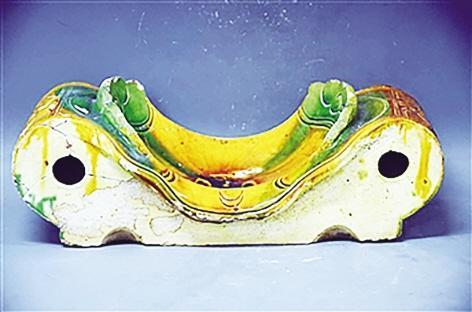

黄道婆宋末元初推广纺织技术后,棉纺织业快速发展。到了明代,我国的布艺品日渐丰富,于是布艺枕开始涌现和普及。相较于之前的瓷枕,明代的瓷枕瓷质更加致密,有青花装饰,还有粉彩、三彩、五彩装饰。海南省博物馆收藏的明代三彩枕,侧面呈船形,中空,正面施绿黄釉,呈“凹”形,上有云纹。该瓷枕形状按人体生理结构设计,刚好托住颈曲,有助于睡眠。这一时期,虽然瓷枕制作工艺有所进步,但已经开始被布艺枕替代。因为布艺枕色彩鲜艳、纹饰华美、更加舒适,而且易于制作。

一枕两用的枕头箱

进入清代后,尽管瓷器仍是人们生活中最常见的用具,但瓷枕开始鲜见于床榻之上。河南省周口市发掘的一处古墓,墓主身着清朝官服,头枕白色棉花,由此可见清代出现了棉花枕头。清代的软枕头,枕面上一般都有刺绣图案,例如比较受欢迎的“百子枕面”,有人丁兴旺的美好寓意。

除了软枕头,枕头箱也深受人们喜爱,它兼具枕头和箱子的功能。《越绝书·外传枕中》记载:“以丹书帛,置于枕中,以为国宝。”古时有些朝代,战乱不断,社会动荡,部分古人习惯把契证、首饰、钱财等重要物品放在枕头下或枕头里,一旦出现突发情况,拿起枕头就跑。海南省博物馆收藏了一个清代黄花梨枕头箱,材质为海南黄花梨,呈长方形,长63厘米,宽17厘米,高15厘米。 据《湛江晚报》