非物质文化遗产是我国文化、历史的一种记录,也代表着一些行业的顶尖水准。在初夏时节,呼和浩特晚报记者探访了内蒙古自治区级非物质文化遗产代表性项目——民间木嵌技艺。据记载,民间木嵌技艺源于清代宫廷万字桌,是利用碎木料嵌在家具上的一种独特工艺,至今已有290多年的历史。在呼市生活的孟凡中、孟祥杰父子俩就是这项技艺的传承人,他们用祖辈传下来的手艺,精益求精,让木嵌技艺发扬光大。

□文/图 呼和浩特晚报记者 王璐

传承八代 宫廷标准的民间技艺

这次探访的非遗技艺,用料十分考究,都是上等的黄花梨和紫檀木,用木嵌技艺做出来的家具除了有实用价值外,更有很高的收藏价值。据传承人孟祥杰介绍,民间木嵌技艺源于皇宫,有较高的艺术观赏性。红木资源自古缺乏,宽大能做平面的材料更是稀缺,民间木嵌技艺是古人为了解决这个问题的创造,将碎木做成平面,节约了资源还提高了价值,给红木小树更多时间生长成材,这对维持我国红木产业正常运转有很重要的作用。

孟祥杰说,据史料记载,在修建圆明园时,使用了大量名贵的木材。雍正皇帝看到这些名贵木材的边角料,觉得丢弃了十分可惜,于是命令工匠以“卍”字为题,利用这些边角料制作成家具。这里就要提到第一代万字桌创始人孟传义,他是内务府造办处的领班工匠,根据皇帝的要求,与同门师兄弟经过反复试制,创造了利用小块的木料嵌成“卍”字图案的独门技术,时称“卍”字桌,使得修建皇家园林遗留的各种名贵木材的边角料得到了有效利用。

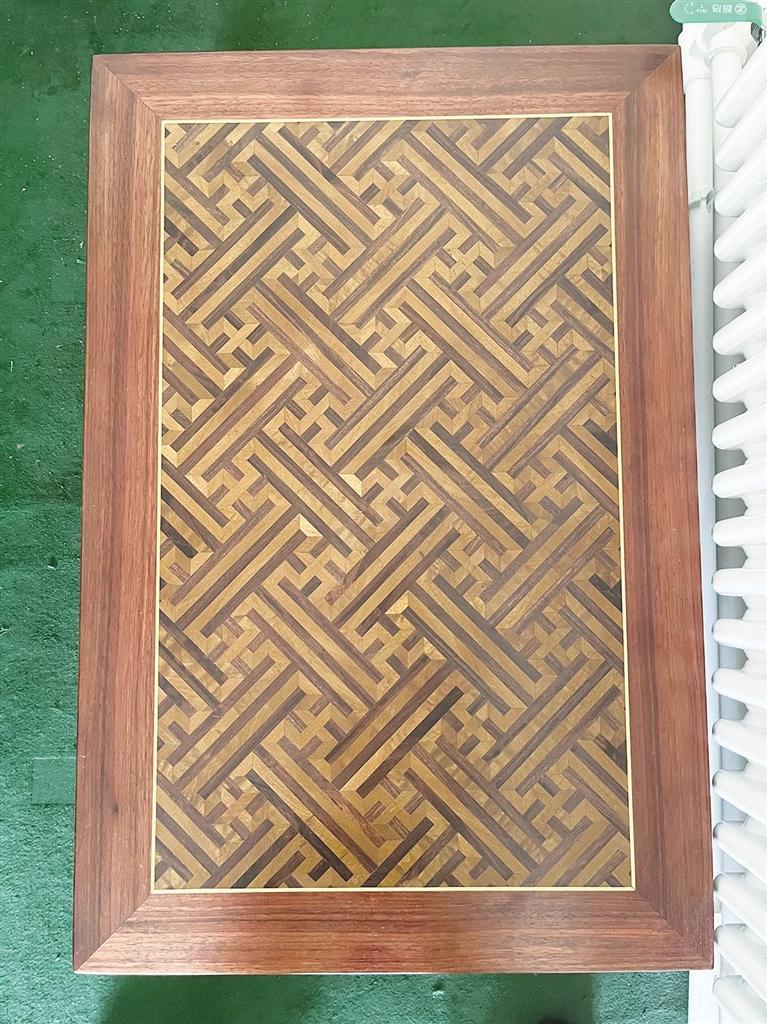

作为孟传义的第八代传人,孟祥杰从2009年才开始跟着父亲系统学习、传承祖辈的这门手艺。与其他民间技艺不同的是,他们家族最早就是为皇家服务的,因此对工艺水平的要求非常高。如今在故宫博物院里,还有孟传义制作的木嵌技艺家具。在孟祥杰的工作室里,呼和浩特晚报记者看到了精巧的木嵌技艺制作的家具,在红木、黄花梨木制成的家具上,桌面、椅面的中间会有木嵌技艺制作而成的花纹图案,一节节木块就像乐高、拼图一样紧密镶嵌在一起,既有花纹的美感,又有结构的奇妙,让人赞叹。

潜心制作 工艺精妙让人称绝

采访中,孟祥杰告诉呼和浩特晚报记者,民间木嵌技艺是木结构力学的精髓,其中木头软硬力道、图案算法、胶性合剂保持数百年不裂,无一不体现着我国古人的智慧,有很高的历史研究价值。

仔细观察过孟祥杰工作室的几件成品之后,呼和浩特晚报记者也有点跃跃欲试,感觉自己好像找到了规律,想试着体验一下。于是孟祥杰上手削了3节木段,呼和浩特晚报记者想要把这3节木段拼接到用作展示的半成品上,没想到几次摆放都不得要领,不管是横着、竖着、斜着放,都不能和其他木段的接口紧密贴合。这时,孟祥杰的父亲孟凡中过来点拨了一下,原来摆放的位置大大超出了呼和浩特晚报记者的想象,木嵌技艺充满了大智慧,不是普通的木工一下两下就能学会的。

光是“嵌”这个环节已经让呼和浩特晚报记者满头大汗了,想不到一张万字桌从原料到成品,前后要经过上百道工序才能完成。孟祥杰说,做万字桌比刺绣还麻烦,它主要包括烤、煮、攒、粘、算、嵌、磨、合等工序,其中最关键的是算,这需要家传口诀,算好木块数量、力道、图案规律才能做下去。而祖辈一直流传着98字的制作口诀,外人即使背下来了也弄不懂,好多内容必须在师傅的指导和讲解下才能弄懂。

相比父亲孟凡中的手艺,学艺14年的孟祥杰还有很大的进步空间,孟凡中现在掌握着万字桌10种图案的制作技艺:九空“卍”字、“卍”花阵、双连环“卍”字、单连环“卍”字、连环山、太极图、长城线、吉寿图、龟背、万字锦地。要想做好木嵌技艺,孟祥杰父子俩都说讲究一个“心准、眼准、手准”,心准就是要强记住力、纹、数;眼准即要通过练习能看出力、纹、数的变化;手准,依靠日复一日的练习达到雕刻功夫,误差在1毫米之内。确实,父子俩在制作镶嵌用的木段时,根本没有用尺子去量,看似随机切割出来的3节木段,长短完全相同,可想而知他们背后付出了多少心血。

长期从事木工,孟凡中的听力已大不如前,因此很多外联工作都是孟祥杰在负责,积极地把木嵌技艺介绍给周边的朋友、客户,订单多了经济收益高了,才更有利于这项技艺的传承。“我一定尽全力把这项技艺传承下去,让它发扬光大,让更多的人从中接触、感受中华文化的美和智慧。”孟祥杰说。