□呼和浩特晚报记者 李蒙

6月5日,呼和浩特晚报记者走进呼和浩特市图书馆古籍文献特藏馆,一阵香樟木的味道淡淡飘出,恒温恒湿的环境中保存着古籍特藏15000余册(9297册为1912年以前),善本200余册,所藏古籍文献类目遍及经、史、子、集、丛等。图书馆的工作人员们手捧泛黄的书叶,一叶叶研读整理,并进行数字化录入,对于已经糟朽的书籍也进行着“修旧如旧”的工作。

修复,让古籍焕发生机

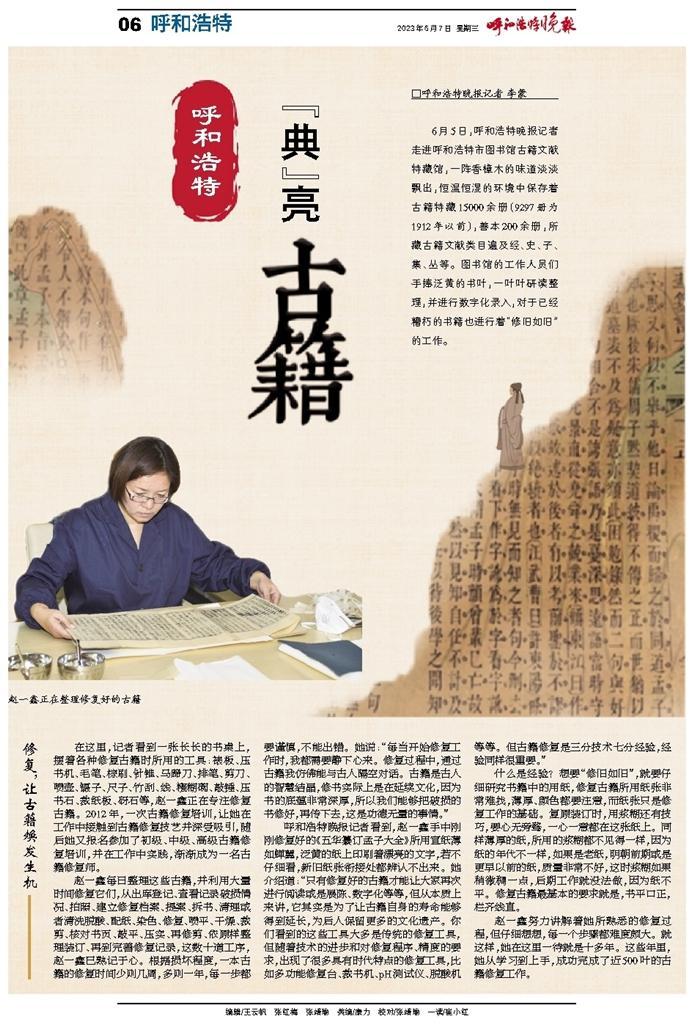

在这里,记者看到一张长长的书桌上,摆着各种修复古籍时所用的工具:裱板、压书机、毛笔、棕刷、针锥、马蹄刀、排笔、剪刀、喷壶、镊子、尺子、竹刮、线、糨糊碗、敲锤、压书石、裁纸板、砑石等,赵一鑫正在专注修复古籍。2012年,一次古籍修复培训,让她在工作中接触到古籍修复技艺并深受吸引,随后她又报名参加了初级、中级、高级古籍修复培训,并在工作中实践,渐渐成为一名古籍修复师。

赵一鑫每日整理这些古籍,并利用大量时间修复它们,从出库登记、查看记录破损情况、拍照、建立修复档案、提案、拆书、清理或者清洗脱酸、配纸、染色、修复、喷平、干燥、裁剪、核对书页、敲平、压实、再修剪、依原样整理装订、再到完善修复记录,这数十道工序,赵一鑫已熟记于心。根据损坏程度,一本古籍的修复时间少则几周,多则一年,每一步都要谨慎,不能出错。她说:“每当开始修复工作时,我都需要静下心来。修复过程中,通过古籍我仿佛能与古人隔空对话。古籍是古人的智慧结晶,修书实际上是在延续文化,因为书的底蕴非常深厚,所以我们能够把破损的书修好,再传下去,这是功德无量的事情。”

呼和浩特晚报记者看到,赵一鑫手中刚刚修复好的《五华纂订孟子大全》所用宣纸薄如蝉翼,泛黄的纸上印刷着漂亮的文字,若不仔细看,新旧纸张衔接处都辨认不出来。她介绍道:“只有修复好的古籍才能让大家再次进行阅读或是展陈、数字化等等,但从本质上来讲,它其实是为了让古籍自身的寿命能够得到延长,为后人保留更多的文化遗产。你们看到的这些工具大多是传统的修复工具,但随着技术的进步和对修复程序、精度的要求,出现了很多具有时代特点的修复工具,比如多功能修复台、裁书机、pH测试仪、脱酸机等等。但古籍修复是三分技术七分经验,经验同样很重要。”

什么是经验?想要“修旧如旧”,就要仔细研究书籍中的用纸,修复古籍所用纸张非常难找,薄厚、颜色都要注意,而纸张只是修复工作的基础。复原装订时,用浆糊还有技巧,要心无旁骛,一心一意都在这张纸上。同样薄厚的纸,所用的浆糊都不见得一样,因为纸的年代不一样,如果是老纸,明朝前期或是更早以前的纸,质量非常不好,这时浆糊如果稍微稠一点,后期工作就没法做,因为纸不平。修复古籍最基本的要求就是,书平口正,栏齐线直。

赵一鑫努力讲解着她所熟悉的修复过程,但仔细想想,每一个步骤都难度颇大。就这样,她在这里一待就是十多年。这些年里,她从学习到上手,成功完成了近500叶的古籍修复工作。