□文/图 呼和浩特晚报记者 舒雨 王英 许婷

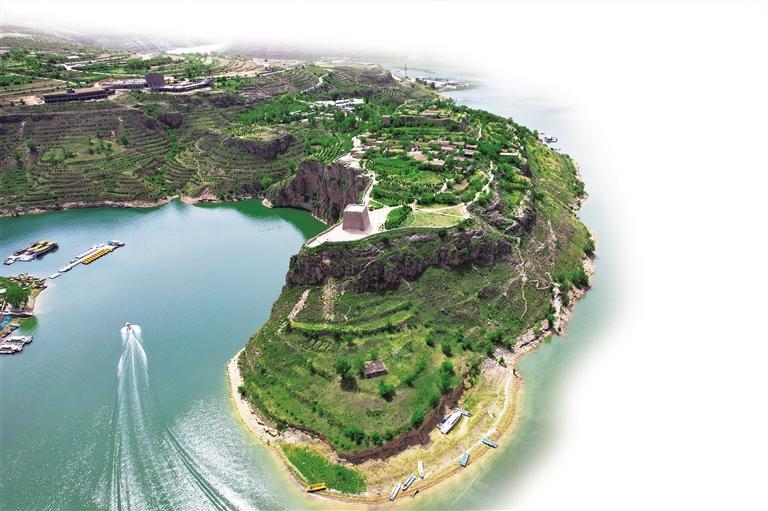

6月4日,正值周末,老牛湾碧波荡漾,两岸青山绿树点点。湾里一艘艘快艇载着游客进进出出。站在码头的李文清看着心痒,要是以前,他早开着自家快艇拉着游客兜风去了,可如今码头上停靠着几十艘船没有一艘是他的,想开只能等上班。

53岁的李文清生在长城脚下,长在黄河岸边,黝黑的皮肤,瘦小的身材,让人怎么也想不到他能划船打渔,还会开快艇、游轮。但其实,从儿时开始,李文清就不止一次见过黄河船工们跑“河路”运货物,更不止一次听过老父亲讲述“河路”上的艰辛。黄河滋养了一代又一代的中国人,居住在黄河岸边的人也紧跟着时代的脚步,用自己的行动在坚守中不断发展、创新,让幸福生活遍地开花。

1 小舟浪尖探今朝

2006年的五一假期,常年在外打工的李文清回老牛湾处理家事,偶然发现黄河上的新商机——带游客坐快艇游黄河。“一艘快艇有的坐四五个人,有的坐七八个人,跑一圈下来就是500元,收入非常可观。”李文清悄悄地联系了快艇的生产厂家,用了不到一个星期的时间,老牛湾的河面上就又多了两艘飞驰的快艇。

快艇有了,但是开快艇的却并不是李文清。他把快艇交给同村的亲戚,由他们运营管理,到了年底给他分红,自家的窑洞也租给亲戚办起了农家乐。直至2014年,老牛湾迎来一批又一批游客,旅游业前景一片光明,李文清才放弃在外漂泊的生活,和妻子回到老牛湾,办起了农家乐,跑起了“河路”。

“2017年国庆假期收入最好,4条船7天毛收入就有19万元。”游客坐着快艇游黄河,不仅给李文清带来了可观的收入,也让更多村民看到了其中的利益,但无序竞争、恶意降价,也让本就不完善、不规范的市场更加混乱。

2023年3月,内蒙古清河文化旅游开发有限公司受清水河县委委托回购游船,原本分属于金三角船运公司和村民的39条游船(包括一条储油船、3条还未落户的快艇)统一“落户”到内蒙古清河文化旅游开发有限公司。李文清的一条游轮、一艘快艇也在其中。

船,虽然没有了,但李文清却签下合同,让自己成为了内蒙古清河文化旅游开发有限公司的船工,开游轮,上一天班休一天,月工资6000余元,还上了保险。内蒙古清河文化旅游开发有限公司董事长王建珍打趣地说,李文清一个人就收了公司100多万的回购船费用,他不是船工,他是李总。

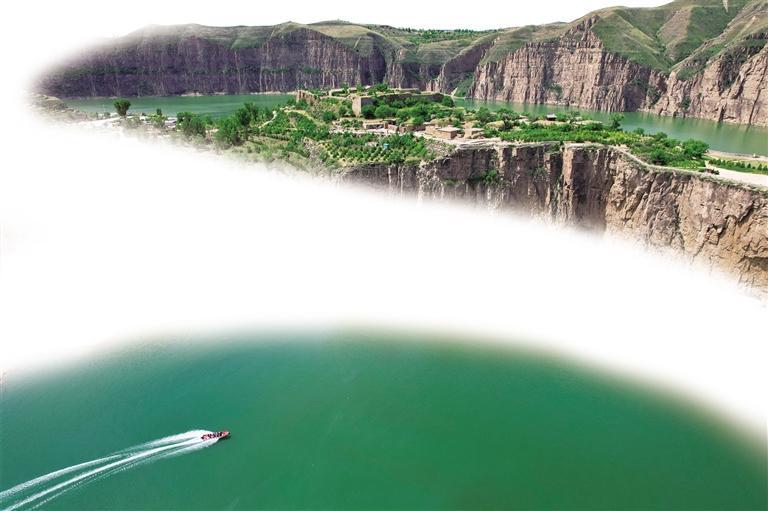

“现在省心了,码头以及所有船只都由公司统一管理、维护,有统一的收费标准,有统一的制度,有保险,哪像以前,不管大小事都得个人承担,就是遇到大风船毁也只能自认倒霉。”2018年,李文清和村民花120多万购买的游轮就遭遇大风天气,加之汛期黄河淘沙,游轮沉入河底,损失惨重。

2 逐浪追梦守正道

“跑‘河路’是穷苦人家没办法的办法。”李文清80岁的老父亲李存曾经也是一名船工,装卸货物、拉纤,在“河路”上一跑就是20多年。

“拉上瓷器、白泥、磨石各种货去包头、陕坝、磴口换粮食和特产,出发时,要看黄河水大水小。水小了不行,船容易搁浅;水大了,船难驾驭,有生命危险,刮风下雨就得靠岸停船。往下游到府谷运送货物时,到下城湾以下就有石涧。要流过这些石涧,就得由非常有经验的水手掌舵,即使这样,也会时有事故,轻者物毁船沉、重者人船两空。”李存也经历过物毁船沉,他说,在水里不冷,上了岸刮风下雨浑身筛糠一样。

因为知道黄河的凶险,李文清每次出门前,李存还是会叮嘱他小心驾船。“已经形成习惯了,只要上船肯定会先穿好救生衣,检查机器、船舱,让游客穿好救生衣。”安全要领李文清熟记于心,公司组织培训、考核,他次次都能顺利通关。只是随着年龄增长,李文清越来越敬畏自然、敬畏生命。李文清说,游客的安全最重要。

当了船工,李文清上一天班就能休息一天,但勤快的他在家根本坐不住,家里的活儿偶尔帮妻子做一做,更多的时间都花在了河岸上的果园里。就在自家农家乐大院下的半山坡,李文清开辟出了占地面积十余亩的果园,栽种了树莓、海红果、山杏等果树。

“绿水青山就是金山银山。现在水绿了,山也青了,河里、岸上生态环境都好了,旅游的人多了,我们还得想想怎样让游客留下来,有更多的消费。”李文清有自己的“小九九”,盘算着通过采摘留住更多的游客,让自己的农家乐借着老牛湾文旅融合的春风,不仅要走在全村20余家农家乐的前面,还要走得更稳更远。

3 代代更迭开新枝

跑“河路”原本是“穷苦人家没办法的办法”,但如今却是老牛湾文旅融合带领村民创造美好生活的重要手段之一。李文清看好文旅产业的发展,让二儿子上大学选择了旅游管理专业,并且在毕业后到成都市闯荡学习。

“我把他送去的,成都市一年四季都是旅游旺季,让他多闯荡闯荡。我还年轻,还能干几年,就是希望他将来能回来找工作、成家立业,经营好家里的这一摊生意。”李文清的心里有一杆秤,他知道守正才能历久,但要想发展、要想跟上时代的脚步,还得创新。

如今,老船工李存拎着装有果干的篮筐,日复一日地转悠在老牛湾地质公园的石坪广场,向游客推销自家的土特产,和老邻居们你一句我一句地拉家长,看公园里游人你来我往,生活幸福安康。李存对于儿子李文清很满意,李文清也盼着二儿子能早一天回到自己身边。

一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当。

如果说,李存跑“河路”纯粹是为了讨生活,李文清的“河路”在满足家庭对更好生活追求的同时,也为老牛湾的建设贡献着自己的一份力量。而到了李文清儿子这一代,在文化旅游产业迅速发展的背景下,文旅融合发展专业人才将会得到更多机会、更大的发展空间。

“以后这个地方肯定会更好,二儿子带着经验回来,在这里发展更有优势。守住这个家,守住这份业,更方便照顾我们和家里的这一摊子买卖,也能更好地为老牛湾旅游业做贡献。”李文清说。