和林格尔县第一中学初中部以物质文化建设为依托,以精神文化建设为核心,以制度文化为保障,以活动文化为载体,推动形成了厚重的校园文化积淀和清新的校园文明风尚,使校园呈现出优质物质文化和高尚精神文化相得益彰的局面。学校先后荣获了自治区“文明单位”“绿色学校”“教育系统先进集体”“百姓口碑最佳学校”“卫生先进单位”及市级各项荣誉称号等90多项荣誉。

□文/图 呼和浩特晚报记者 李蒙

校园处处可见“和”文化

近日,呼和浩特晚报记者来到和林格尔县第一中学初中部,首先映入眼帘的是校门口的“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程”文化牌匾和“为学生的终身发展奠基”的文化石。走进和林格尔县第一中学初中部,呼和浩特晚报记者看到校园内一步一景,绿树成荫,芳草萋萋,鲜花绽放,环境幽雅。学校利用墙体设计了文化长廊、翰墨艺苑走廊、校史室等场所,让学生在每个角落都能感受到传统文化的魅力。

学生陈辰表示:“我们学校环境优美,每到一处都能发现景观,我们平时在这里读书做题心情也很放松。翰墨艺苑走廊里有许多书法作品,我从小练习书法,所以很感兴趣,特别喜欢这样的设计,书香气很浓。”

学校注重创设“时时受教育,处处受感染”的育人环境,文化石时时提醒学生听党话、感党恩、跟党走,不忘勤学之志,牢记报国使命。利用墙面等设计,力求“每一面墙壁会说话”,每一个角落都能充分发挥育人功能。同时,学校根据自身办学特色,结合教育教学工作实际,拟定了办学思想、校训、校风、教风、学风等校园文化元素,并在校园内张贴宣传,设计了校徽、校旗、校歌等校园文化符号,通过校园公众号和校本读物进行宣传,激励学生爱学校、爱学习、共建文明校园。因为全校都在推进“和”文化这一特色建设,努力打造“五和”为特色的文明校园环境,通过“和”文化的包容大气,达到以文育人、立德树人的目的。

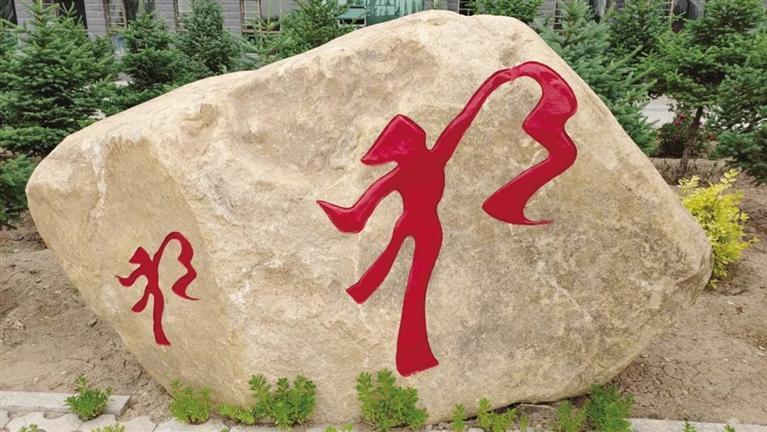

呼和浩特晚报记者在校园内看到,矗立在教学楼前的“和”文化石被鲜花青草围绕着,一大一小两个“和”字看起来像极了手拿红丝带奔向远方的少年。

据和林格尔县第一中学初中部校长刘智华介绍,这块“和”文化石上写的不光是一个“和”字,更体现了学校的校园文化。具体阐释为:一是“与自身谐和”,塑造新时代教师形象;二是“与领导亲和”,坚决维护大局利益;三是“与同事睦和”,努力打造团队精神;四是“与学生融和”,做学生的良师益友;五是“与社会共和”,潜心助力社会发展。

德育活动丰富多彩

在采访时,呼和浩特晚报记者正巧赶上了学校的升国旗仪式,身穿制式礼服的国旗班成员用昂扬姿态将国旗高高扬起,学生们散发出的气势一点儿都不输解放军叔叔的风采。

身为国旗班成员,同时也担任班长一职的高同学说:“除了每天全校师生参加升降国旗仪式,举行‘同升一面旗,共爱一个国,铸牢中华民族共同体意识’主题升旗仪式及社会活动外,平时班里还举办培育和践行社会主义核心价值观的知识竞赛及主题班团队会,开展‘我的中国梦’主题升旗仪式、演讲比赛、征文比赛、思政课堂等教育实践活动,开展以‘孝敬、诚信、友善、节俭’为主要内容的经典诵读活动、书画比赛、手抄报比赛,每年举行一次艺术节,每学期举办各种大型综合活动,开展跳绳比赛、万米接力阳光体育等系列活动。这些活动我们都很乐意参与,作为班长每次活动我都会认真准备。”

班主任老师也表示,思想道德建设是开展文明校园创建的基础。学校坚持立德树人,根据学生的年龄特点和思想实际,紧紧围绕社会主义核心价值观,以主题教育为载体,开展生动活泼、丰富多彩的德育活动,使学生在活动中受到“春风化雨”般的教育。学校加大宣传教育,积极引导学生从小立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国。虽然是简单的升旗仪式,但充分展现了学校的教学成果及学生们的精神风貌,既活跃了校园文化氛围,又陶冶了学生的艺术情操。

注重教师队伍建设

据校长刘智华介绍:“建设一支好的教师队伍是文明校园创建的关键所在。我校从增强敬业意识、提高育人水平、塑造师德风范入手,加强师德修养,建立健全师德专题教育和师德考核机制。严格考勤制度、值班制度、工作制度,健全作风建设的长效机制,强化公务消费的监管。通过家长会、登门家访、校信通等方式建立家校联系制度。”

呼和浩特晚报记者了解到,学校坚持把校本培训和研修作为促进教师专业发展、全面提高教育教学质量的突破口,规划了教师从“教坛新秀”到“骨干教师”,再到“名优教师”和“专家型教师”的成长目标。学校定期组织教师参加各级各类培训、学科骨干教师培训、班主任培训。

学生家长谢先生说:“学校环境建设好,校园文化也打造得很好,从孩子身上就能看到老师和学校秉承的思想。不仅教学质量好,还定期举办美术节、音乐节、书法节等活动,让孩子们德智体美劳全面发展。”