近日,河南省郑州市中牟县文广旅体局在县城东关洞上村居民房后发现一段古城墙遗址,城墙遗址长约20米、宽约十余米,初步断定此城即中牟城遗址。该发现意义重大,验证了史料记载中牟建城的历史年代,标志着中牟县汉前历史研究取得核心物证。

西晋起对中牟就有争论

中牟县地处中原腹地、黄河之滨,历史文化悠久,是郑州文明肇始地区之一。境内历史文化资源丰富,新石器时代裴李岗业王遗址、春秋箜篌城遗址、宋代全国重点文物保护单位寿圣寺双塔,均是中牟灿烂古文明的见证。

此前,因史料记载模糊,自西晋起便有学者认为先秦时期曾并存两个中牟,本有定论的中牟所在地变得愈加复杂,逐渐演变为中国史学界、历史地理学界争论的热点、难点。

西晋至今形成两大学派,一派认为赵都中牟位于黄河以南今河南省中牟县,以《汉书·地理志》为代表,为河南中牟学说;另一派认为其位于黄河以北,为河北中牟学说,共有八家观点,分别是河南省的鹤壁市、林州市、汤阴县,河北省的邯郸南、邯郸北、元氏县、磁县、蔚县等。

河南、河北两大学派各执一词,关键在于中牟城遗址的具体位置一直未能被发现,只能就历史记载进行推测。

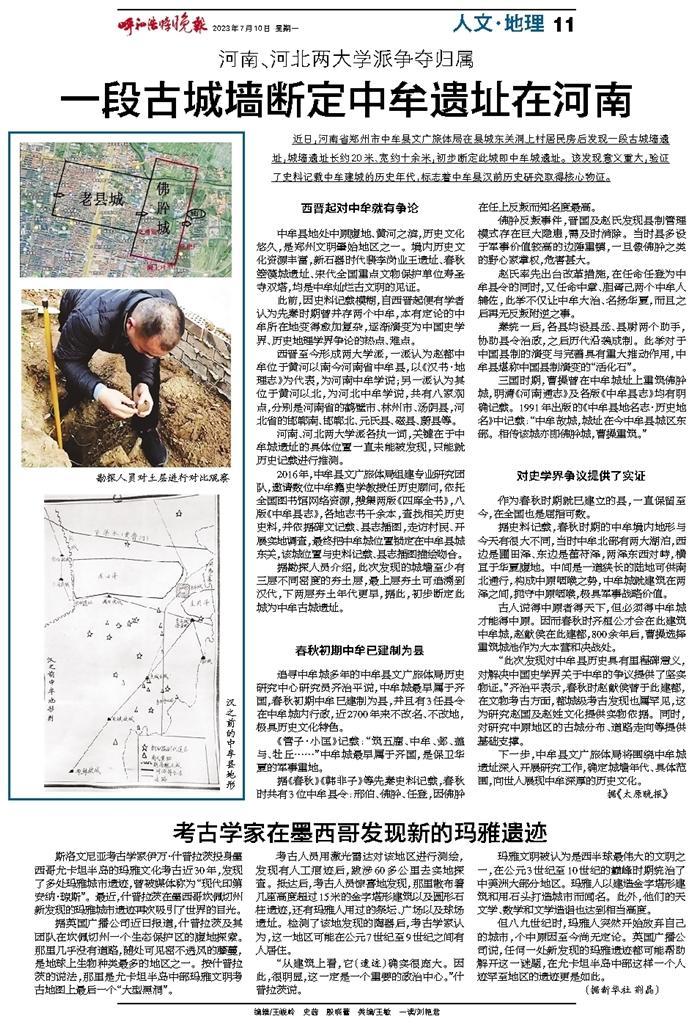

2016年,中牟县文广旅体局组建专业研究团队,邀请数位中牟籍史学教授任历史顾问,依托全国图书馆网络资源,搜集两版《四库全书》,八版《中牟县志》,各地志书千余本,查找相关历史史料,并依据碑文记载、县志插图,走访村民、开展实地调查,最终把中牟城位置锁定在中牟县城东关,该城位置与史料记载、县志插图描绘吻合。

据勘探人员介绍,此次发现的城墙至少有三层不同密度的夯土层,最上层夯土可追溯到汉代,下两层夯土年代更早,据此,初步断定此城为中牟古城遗址。

春秋初期中牟已建制为县

追寻中牟城多年的中牟县文广旅体局历史研究中心研究员齐治平说,中牟城最早属于齐国,春秋初期中牟已建制为县,并且有3任县令在中牟城内行政,近2700年来不改名、不改地,极具历史文化特色。

《管子·小匡》记载:“筑五鹿、中牟、邺、盖与、牡丘……”中牟城最早属于齐国,是保卫华夏的军事重地。

据《春秋》《韩非子》等先秦史料记载,春秋时共有3位中牟县令:邢伯、佛肸、任登,因佛肸在任上反叛而知名度最高。

佛肸反叛事件,晋国及赵氏发现县制管理模式存在巨大隐患,需及时消除。当时县多设于军事价值较高的边陲重镇,一旦像佛肸之类的野心家掌权,危害甚大。

赵氏率先出台改革措施,在任命任登为中牟县令的同时,又任命中章、胆胥己两个中牟人辅佐,此举不仅让中牟大治、名扬华夏,而且之后再无反叛附逆之事。

秦统一后,各县均设县丞、县尉两个助手,协助县令治政,之后历代沿袭成制。此举对于中国县制的演变与完善具有重大推动作用,中牟县堪称中国县制演变的“活化石”。

三国时期,曹操曾在中牟城址上重筑佛肸城,明清《河南通志》及各版《中牟县志》均有明确记载。1991年出版的《中牟县地名志·历史地名》中记载:“中牟故城,城址在今中牟县城区东部。相传该城亦即佛肸城,曹操重筑。”

对史学界争议提供了实证

作为春秋时期就已建立的县,一直保留至今,在全国也是屈指可数。

据史料记载,春秋时期的中牟境内地形与今天有很大不同,当时中牟北部有两大湖泊,西边是圃田泽、东边是萑苻泽,两泽东西对峙,横亘于华夏腹地。中间是一道狭长的陆地可供南北通行,构成中原咽喉之势,中牟城就建筑在两泽之间,扼守中原咽喉,极具军事战略价值。

古人说得中原者得天下,但必须得中牟城才能得中原。因而春秋时齐桓公才会在此建筑中牟城,赵献侯在此建都,800余年后,曹操选择重筑城池作为大本营和决战处。

“此次发现对中牟县历史具有里程碑意义,对解决中国史学界关于中牟的争议提供了坚实物证。”齐治平表示,春秋时赵献侯曾于此建都,在文物考古方面,都城级考古发现也属罕见,这为研究赵国及赵姓文化提供实物依据。同时,对研究中原地区的古城分布、道路走向等提供基础支撑。

下一步,中牟县文广旅体局将围绕中牟城遗址深入开展研究工作,确定城墙年代、具体范围,向世人展现中牟深厚的历史文化。

据《太原晚报》