□文/图 呼和浩特晚报记者 王璐

毛猴,您听说过吗?在内蒙古西部区的方言里,毛毛、毛猴是对小宝宝的昵称。而今天要说的毛猴,可真真儿的就是毛茸茸的“猴”,只不过是用4种中药材做成的微缩版本。尽管体态上要小了几十倍,但是造型却很逼真,趣味十足,这就是土默特左旗非物质文化遗产代表性项目——土默特毛猴。

小小毛猴 妙趣横生

95后大男孩成群工作、生活在土左旗台阁牧村,走进他家中的毛猴工作室,小小的一张茶几,干净整洁,制作毛猴的原材料一字排开,有蝉蜕、辛夷、白芨和木通4味中草药。成群指着原材料介绍:“这是辛夷,只有一个人手指指节大小,其实就是玉兰花的花骨朵,长得毛茸茸的,通常用来制作毛猴的身体;白芨在过去是用来熬制成胶,起粘合作用的;蝉蜕要分解开,根据自己的想象来找到合适的部分做头和四肢;把木通削成薄片用来做毛猴的帽子……”在外行人眼中这可能是寻常的药材,可在成群的手里就能把它们变成一只只活灵活现的毛猴,加上独具匠心的布景,一个个鲜活的微缩景观就呈现在大家眼前。

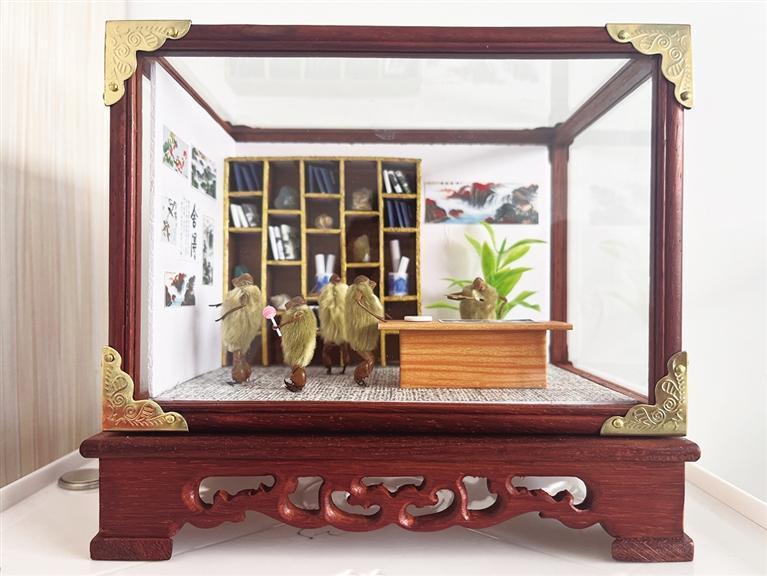

“这是一组拉马头琴的毛猴,是以草原为背景。还有这组室内书房的微缩景观,在书桌前有位拿着毛笔画画的老毛猴,墙上挂着的字画前站着另一位背着手欣赏字画的老毛猴,紧挨着他的小毛猴手里拿着棒棒糖。这一老一小的毛猴设计,除了很写实又富有童趣之外,还营造出一种文化传承的氛围。这边这些小的毛猴,有祈福金榜题名的,也有对着木桩练习咏春的,还有躺在石头上休息的。它们姿态各异,寓意也都很美好,我制作的时候自己也很开心。”看到呼和浩特晚报记者来访,成群把自己制作的成品一一介绍起来,尽管话不多,但是能看得出来他对毛猴制作技艺的喜爱。

如今,成群的主业是一位西式面点师,业余时间都留给了毛猴制作,每天都要花四五个小时来构思、制作。乡里乡亲都知道村里有这么一位痴迷于毛猴制作的年轻人,对他的手艺赞不绝口。

钻研学习找到自己路数 坚守匠心

据资料记载,毛猴制作起源于北京,经过上百年的传承和发展,逐渐形成不同文化特征和表现内容的一种具有民族特色的民间手工技艺。关于第一只毛猴的来历还有一个有趣的小故事:相传道光年间,在北京宣武门外骡马市大街有一家名为“南庆仁堂”的药铺。某日,店中一小伙计因没有伺候好账房先生而挨了一顿臭骂,小伙计怕丢饭碗只好忍气吞声。到了晚上,他在烦闷中无聊地摆弄着药材时,偶然发现蝉蜕具有某些形象特点,不由心中一动,决定用中药材塑造一个“账房先生”。他选取了辛夷做躯干,又分别截取蝉蜕的鼻子做脑袋,前腿做下肢,后腿做上肢。用白芨一粘,一个人不人、猴不猴的形象便出现了。拿给师兄弟们一看,都说像极了尖嘴猴腮的账房先生,小伙计觉得很开心,算是出了一口气。就这样,在无意间,世上第一个毛猴诞生了。流传到社会上后,又被有心人加以完善,逐渐形成了一种深受人们喜爱的手工艺品。

如今,制作毛猴手工艺品的爱好者分布在北京、天津、河南、河北、山西、内蒙古等地。成群的外曾祖父祖籍辽宁,是一名做药材买卖的生意人,也特别喜欢做手工艺品,心灵手巧,看到民间流传的毛猴制作爱不释手,一做就是三四十年。而成群制作毛猴的技艺是和舅舅学来的。成群的母亲杨海燕在采访中表示,其实自己也会做毛猴,只不过找不到诀窍做得不好看。

回忆起最初学习毛猴制作的经历,成群说最难的就是手上力度的把握,手轻了胶水粘不住没法定型,手重了又容易把蝉蜕捏碎了,因此,最初的时候天天要做坏好几个。不过成群从来没想过放弃,从十几岁开始每年寒暑假坚持制作,还去大召广场摆过摊卖毛猴手工艺品,也会打听有名的毛猴制作匠人,悄悄去取经学习……如今土默特毛猴已被列入土默特左旗非物质文化遗产代表性项目,下一步要继续申报呼和浩特市市级非物质文化遗产代表性项目。采访当天,成群家里正在盖房子,计划专门修建一间制作毛猴的工作室。他还参加了好几次非遗进校园活动,给孩子们普及毛猴制作技艺。成群5岁的外甥也很喜欢毛猴,每次来都会盯着那些手工艺品看很久。说起这些,成群高兴了起来,他坚定地说:“尽管没有多大的经济效益,但是这门手艺不能丢,一定要坚持传承下去。”