“青砖伴瓦漆,白马踏新泥,山花蕉叶暮色丛染红巾……”当你闲庭信步于此,这首歌会不由得在脑海中回响。位于土默特左旗的明清博览园就是这样一处独具魅力所在,这里是呼和浩特市市区改造拆迁有代表性的明清古建筑,按照“原物利用、不变原状、修旧如旧”的原则异地复原而成,一排排院落整齐有序,一间间商铺林立道路两旁,依稀得见往日的青城景象……

□文/图 呼和浩特晚报记者 王璐

一块砖 一片瓦

“修旧如旧” 穿越时空看青城

明清博览园始建于1990年6月,拟建3000余间建筑,现已建成近1000间建筑。这里众多的建筑都是呼和浩特颇具代表性的明清古建筑,在旧城改造拆迁中按照“旧物利用、不变原状、修旧如旧”的方法异地迁建而成,所有单体建筑基本上是目前市区同类建筑的唯一遗存,具有十分珍贵的历史文化价值。因此,在这里闲庭信步,不单单是有时空穿越的感觉,更是真正意义上的触摸到历史。

原址在玉泉区杨家巷五号院的三进四合院“任氏祖宅”,如今在明清博览园里再次呈现。推开红色的大门,迈过门槛,一座方方正正的院子映入眼帘,院子里本地特产的123果子已经成熟,一个个挂在枝头。这里远离城市的喧嚣,空气清新,在阵阵鸟鸣声中,无需费力就能听清楚成熟的果子落地的声音。捡起一个果子直接在衣襟上擦一擦,一口咬下去满满的清甜。这种悠闲的时光,让人有顿回儿时的错觉。

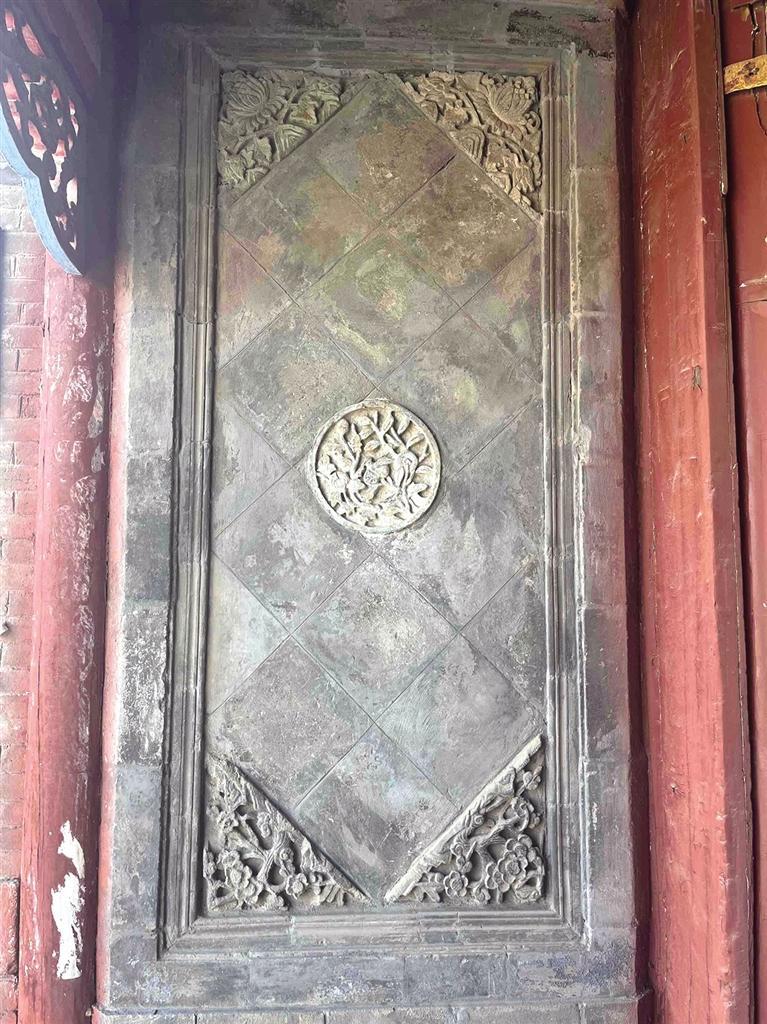

“现在你们脚下所踩的石阶,有着200多年的历史,从原来的地址一块砖、一片瓦原样拆下来再迁移到这里的。还有门口的墙壁上凸起的装饰,已经被磨得很圆润了,这都是以前的老物件,经过风吹雨淋自然打磨后的痕迹。”确实,在工作人员的引领下,能看到这些建筑物真正的岁月痕迹,它们坚守在这里,无声地倾诉着历史。在明清博览园中,类似的民居建筑还有位于原玉泉区小北街一位田姓汉族富户的“田氏祖宅”,以及清代声名显赫的回族驼运大户曹彦的“曹家大院”,它们都是中国民居文化的经典之作。

老街道 怀旧景

原貌再现 明清时期的繁华青城

来到呼和浩特旅游,塞上老街、大召肯定是打卡的首选目的地。如今一到旅游季,那里游人如织,小店林立,热闹非凡。其实,在历史的烟云中,大召前街一直是呼和浩特的繁华所在。走入明清博览园,便能看到相对应的地方,明清时期大召前街主要字号的原建筑、布局、构件、尺寸按照原貌逐一恢复,使那时真实的景象鲜活了起来。

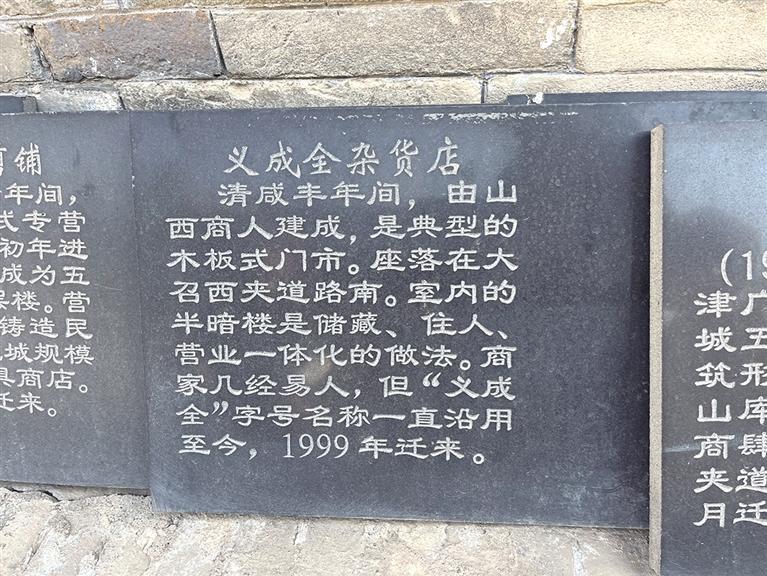

因为这里的建筑不仅保留了明清时期的建筑风格,还形成了按革命纪念地、历史街区、官府民居、店铺商肆、机构场所等原有功能恢复的大型建筑组群,这也是明清博览园的特色。比如在这里能看到德泰玉药店、以私立身份开西医之先河的共和医院、百年品牌老店吕公道刀剪铺、潜心经营的义成全杂货店、享誉四方的广合益酱园、独领风骚的德厚泉山货店等,这些店铺在明清时期的呼和浩特享誉盛名,如今又以这样的方式重新呈现,别有一番意义。

除了大召前街外,明清博览园还将呼和浩特历史上有名的商业街区如大南街、大北街、兴旺巷等街道,以及一些著名商号建筑如德兴华百货店、义泰祥钱庄、老三顺鞋袜总店、天宝楼金店、忠义恒绸缎店、宝华泰瓷器店、美华鑫鞋店、仝义兴副食店、同和轩清真饭庄、义丰泉杂货铺以及专管牲畜交易的牙侩行等迁来保存,这些街道和字号留下了呼和浩特发展的印记。行走在这些古建筑中,似乎也能感受到当年呼和浩特的繁华景象。

古建筑 新生机

弘扬“北疆文化” 烙下青城印记

把历史留住的除了珍贵的文物和影像资料,当然也有这些精美的古建筑,它们虽然不能言语,但却保留了当时的建筑风格,也从侧面反映了当时人们的居住环境和生活习惯,同时也是“北疆文化”生动的载体之一。

明清博览园中有一座独特的阿王府,它是古建筑的组合体,是为了展示旧城改造中散落的门窗、隔扇、砖木石雕刻等古建筑构件及各类蒙元文物藏品而设计的。据资料记载,阿王府原在新城区建设街,为满八旗参领豪宅,后为阿王府邸,虽然内院已经失存,但府门的雍容华贵和仪门的精巧细腻足以让人感受到其主人在建造这座豪宅时挥金如土的阔绰。二院正面是清末民初时归化城中与麦香村齐名的凤麟阁饭庄主楼,其原址在玉泉区小南街路东,当年是全城婚嫁典礼、聚会宴宾的首选之地。三院内重檐二层、前后启窗、体量宽大、面阔九间的精美建筑是清代九间楼货栈的经营场所,至迁来明清博览园时为玉泉区中医院的门诊楼。

行走于此,看着这些被精心留存的古建筑,不禁遥想旧时青城的模样:那些走西口的动人故事、万里茶道上的商业传奇大盛魁、一往无前的“蒙古马精神”等,都已成为“北疆文化”的一部分,我们书写着、铭记着、传唱着……