□文/图 呼和浩特晚报记者 李蒙

白塔,全名万部华严经塔,建于辽圣宗年间(公元1044年至1064年)。它是辽代丰州城遗留至今唯一保存完整的建筑物,也是我国现存辽塔中最精美的一座,虽历经千年,仍巍然耸立。白塔不仅是呼和浩特的地标景点,也是丰州故城博物馆最重要的文物。

八景之一“白塔耸光”

洁白无瑕的白塔,在碧空万里、白云朵朵的天空下交相辉映,当阳光从塔尖洒下,塔身瑰丽多彩,古朴雄浑。来到丰州故城博物馆,一进院门即可看到白塔全貌。因其外表抹有一层白垩土,通体洁白,在阳光照耀下熠熠生辉,因此又被人们称作“白塔”。古人为了增加它的绚烂与美丽,还在塔身各处放置了可以反光的铜镜,当太阳直射塔身时,犹如一道白光。从塔内题记也可得知,早在1297年元成宗时期就已经有“白塔”这个称呼了。

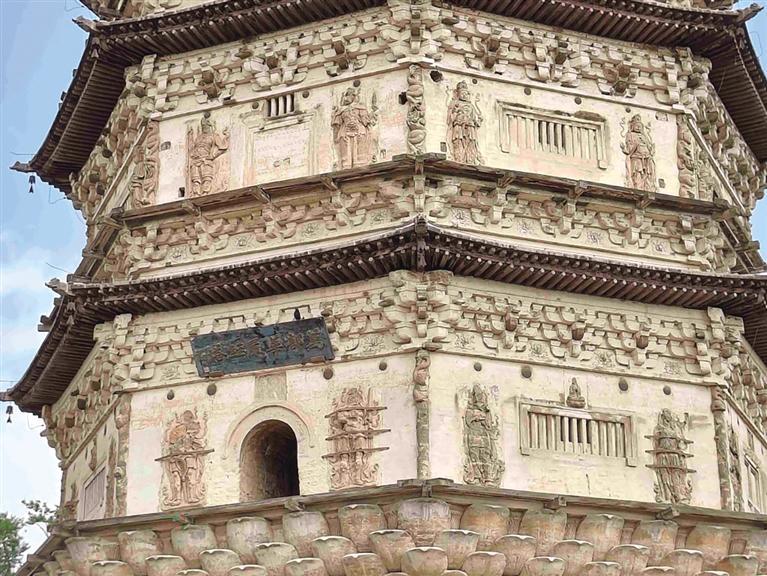

据讲解员白洁介绍,1982年万部华严经塔被国务院确定为全国第二批重点文物保护单位,1981年3月开始进行整体的保护修复工作,历经6年之久,于1986年完工。它是呼和浩特地区现存年代最为久远的古建筑,因其素有“白塔耸光”之美誉,故被列为旧呼和浩特八景之一。白塔造型稳重匀称,逐层向内收敛,层高逐级减少,但塔身每层收分却极小,这样设计不但创造了优美的总体轮廓,产生了高耸向上的艺术效果,而且通过一层层有节奏而又有变化的屋檐和平座,产生了优美的韵律感。这也是白塔整体造型的一大特色,在辽塔中极为罕见。

说话间,呼和浩特晚报记者已经来到白塔的西北侧,回头望去,一轮明日正好位于塔尖正上方,恍惚间,好似被白塔托举而起的太阳正在向四周散发光芒,这一幕正是“白塔耸光”。

清代诗人王嘉谟《白塔耸光》诗云:“宝塔庄严接巨灵,尽梯独上览空冥。九重阊阖才寻尺,万里河山列画屏。极目都疑天有柱,举头常见月穿棂。凌空我欲飘然去,闻说仙人讲道经。”这首诗紧扣“耸”字,极力渲染白塔之高及登塔俯瞰视野之开阔,使人油然而生景仰之情。

建筑结构细腻独特

塔作为佛教建筑,自汉代从印度传入中国,发展到宋辽金时代就已经完全中国化了。智慧的古代工匠将传入中国的佛塔与传统的楼阁进行融合,出现了我们眼前所看到的楼阁式佛塔——白塔,坐北朝南,七层八角,通高55.6米,直径18米,砖木混合结构,采用我国古代传统的夯筑高台、浅埋塔基的做法,三层塔基,三个不同时代,塔座为双层须弥座,上乘七级塔身,每层设塔檐,塔檐上又铺平座,最顶部为后修复的塔刹。平面布局由砖石外壁、内部砖石塔心壁及二者之间的砖石回廊组成,三者之间木骨构架与砖砌体有机结合,总体形成八角形闭合,类似钢筋混凝土的作用原理,不但提升了塔体的稳定性能,也增强了整体结构的紧密度。地震资料表明,呼和浩特地区近50年内发生过大小地震数百次,其中六级以上近10次,白塔安然无恙,这不仅反映了白塔建筑结构的科学性,也体现了我国古代劳动人民的伟大创造力和高超的建筑技能。

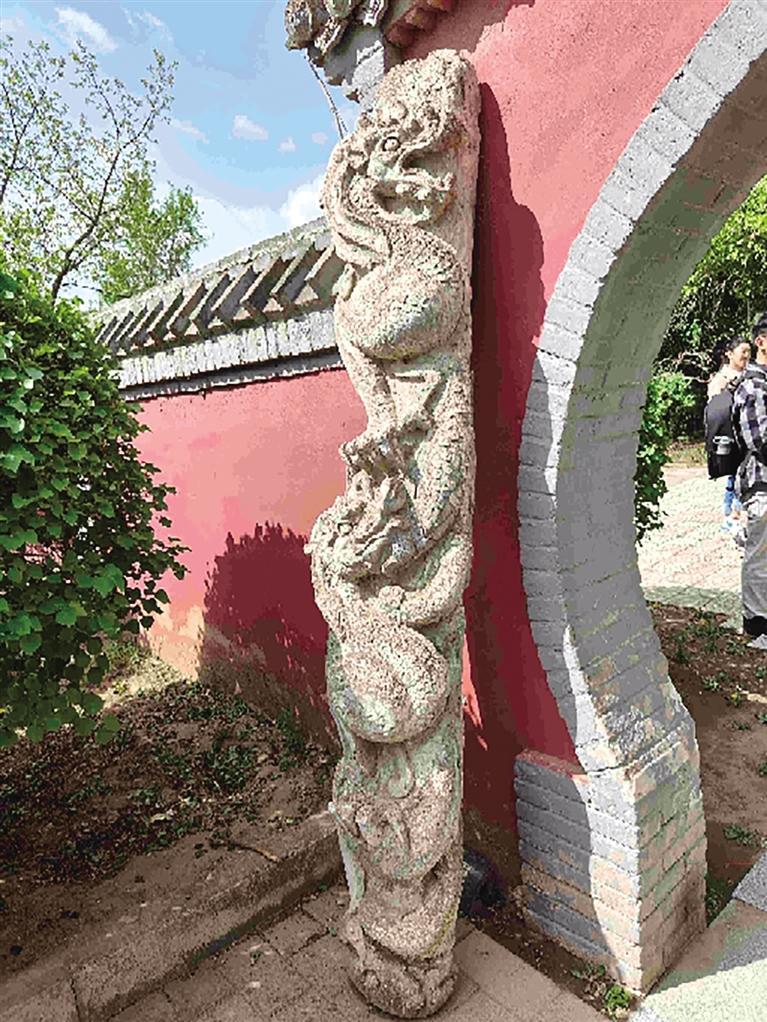

当人们走至白塔正南方向时,脚下已踏入曾经丰州故城的领地,此刻可从正面更加清晰地观察白塔全貌,塔身上的浮雕塑像栩栩如生,好似刚从塔体浮出,正俯视众人,不仅衣衫飘带等细节微妙,就连眼神也有不同。讲解员白洁说:“塔右侧的浮雕眼神向左下方看,塔左侧的浮雕眼神向右下方看。游客站在中间时,自然感觉那些浮雕人物的目光都投向自己。从造像可以看出,它包含了典型的北方游牧民族的健壮高大,也有农耕民族的简约大方,还有契丹宗室贵族的华美优雅。既继承了唐代造像典雅端庄的遗风,也吸收了南宋造像写实的手法,同时又融入了契丹和北方地区传统的审美情趣和表现技法,整体风格上体现出多元文化融合的特点,展现出宋辽时期造像独特的文化艺术风貌,是我国古代雕塑的精品。”

塔内信息极具研究价值

除白塔建筑物本身极具研究价值外,塔体内还有历代题记墨书,现存大量金代以来汉文、契丹小字、女真字、畏吾体蒙古文、八思巴字、古叙利亚字及古波斯字的游人题记,较清晰的有150余条。在第五层有一条达200多字的墨书题记,记述了明代嘉靖年间,蒙古族青年达尔汗帮助汉族群众的事迹。塔体内部的回廊内壁与外壁共镶嵌有11块金代碑刻,均为功德碑,现存6块。1162年金朝大定二年奉敕重修,官府召集民众出资,由官府主持修建,功德碑记录了捐资者的姓名和所属的村庄街道名称。这些石刻碑文和墨写题记为研究万部华严经塔和丰州故城的地区、人文、宗教生活的历史提供了珍贵的资料,也为我们记录了宋辽金元时期北方各民族人民登临白塔时的所思所感。万部华严经塔也是宋辽金元时期各民族和睦相处、互帮互助、友好交往的历史见证者。