□文/图 呼和浩特晚报记者 王璐

俏皮活泼的马甲、制作精美的手工皮靴、华丽夺人眼球的蒙古袍、各种佩戴在头上的蒙古族银饰常常让人眼前一亮。蒙古族服饰具有自己的审美特征,同时也体现了蒙古族特色民俗文化。2014年11月,“蒙古族服饰”经国务院批准被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。内蒙古非物质文化遗产保护专家库专家苏婷玲在工作的40年间一直和蒙古族服饰打交道,如今退休的她成为了一名老师,继续为传承非遗文化贡献自己的力量。

研究调查不同部落传统服饰 累计行程约20万公里

退休之前,苏婷玲一直在内蒙古博物院工作。工作期间,她就对整理、复原、修复蒙古族服饰非常感兴趣。2004年,苏婷玲承担了全国文博事业社会科学研究课题《清代蒙古族妇女头饰》的调查研究工作。2009年4月,内蒙古自治区政府牵头开展蒙古族服饰抢救保护工程,苏婷玲参与其中,跟随团队足迹遍布内蒙古自治区50多个旗县嗄查苏木,走访了100余名乡土专家和牧民。

据苏婷玲介绍,经过多年的调查,她累计行程约20万公里,核实了不同部落的头饰款式、佩戴方法、制作工艺及民俗,最终确定了蒙古族28个部落传统服饰的基本样式,制作了100多套服装和34组头饰,并全部被内蒙古博物院、内蒙古标准化院永久性收藏,供展示研究之用。苏婷玲表示,蒙古族服饰是内蒙古自治区重要的非物质文化遗产代表性项目,也是蒙古族传统文化的精髓之一,具有丰富性和多样性,反映了当地民众的生活习惯和审美取向,具有很高的艺术价值。

著书布展 让非遗文化走出国门

作为内蒙古博物院文博研究员、内蒙古自治区民族服饰协会副主席、内蒙古非物质文化遗产保护专家库专家,苏婷玲不仅出版了《蒙古族服饰文化》《中国蒙古族服饰》等多部与蒙古族服饰有关的著作,还发表了关于中国蒙古族文化、服饰等研究内容的论文,修复、复原了多套清代蒙古族各部落头饰、服装、佩饰,研究成果填补了我国复原蒙古族服饰领域的多项空白。

如今在传统的蒙古族婚礼和一些节庆活动上,我们会看到非常隆重的蒙古族服饰,蒙古族服饰颜色艳丽、高贵,头饰上装饰着红珊瑚、绿松石、玛瑙、珍珠等,华美万分,仪式感十足。为了传播非遗文化,在内蒙古博物院工作期间,苏婷玲参与了不少布展工作,相关的专题展览不仅走遍全国各地,还走出国门展出。

开发课程 热情满满传承非遗文化

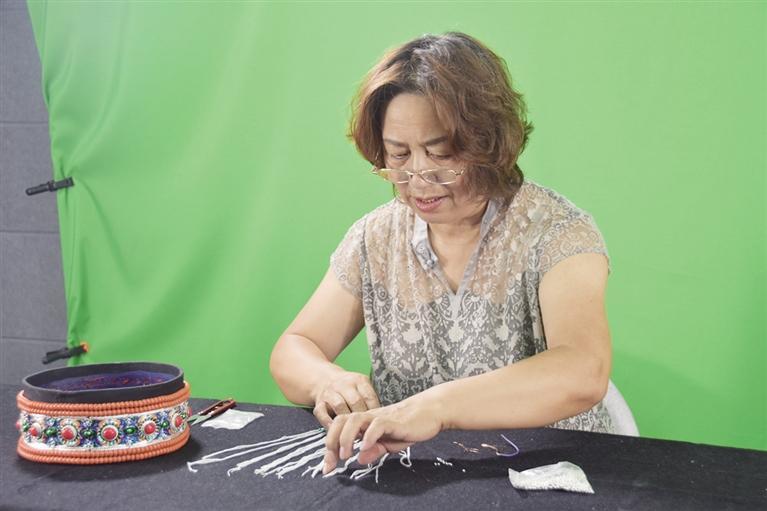

从内蒙古博物院退休后,苏婷玲在7所高校进行非遗文化的传承、教学工作,还长期担任内蒙古商贸职业学院艺术系产业导师。对于已经陪伴她40多年的蒙古族服饰,她仍然爱不释手,继续用饱满的热情录制蒙古族服饰教程的线上课程。在采访当日,苏婷玲正在录制线上课程,只见她轻轻地从两个行李箱中将一片片头饰取出来,组装、展示、讲解,不放过任何一个细节,“像头饰里的祥云纹是我们当地非常熟悉的,其他的蝴蝶纹、鱼纹、万字纹、回字纹等纹样也体现了中华优秀传统文化,能够看出蒙古族服饰在发展中吸收了中原文化,便于更好的传承、发展。”

据苏婷玲介绍,能够录制系统性的课程,也得益于早年间的蒙古族服饰抢救保护工程。记得当时走访专家和牧民收集资料时,光磁带就录制了100多盘,后续还要协调相关专家、学者再次论证,过程十分艰难。最后的工作成果解决了他们在研究中遇到的困惑,给各个展览提供了确凿完整的配套实物,也成为了全国民族民俗博物馆蒙古族女子头饰的标准范本。“这项工作不光具有抢救文物的意义,也有弘扬优秀民族文化的意义。现在回头想想,觉得一切都非常值得。”苏婷玲说。

如今,越来越多的本土设计师开创了自己的服装品牌,将蒙古族服饰与现代元素结合,更加适合日常穿着,让蒙古族服饰再度流行起来。苏婷玲说:“以前做研究,现在在学校做老师,能够把我所研究的成果讲给这些大学生听,让他们也能了解、发扬、传承我们的非遗文化,我觉得非常有意义,所以也愿意一直坚持下去。”