不久前,第36届中国电影金鸡奖评委会提名名单公布,电影《封神第一部:朝歌风云》获得最佳故事片、最佳编剧、最佳美术等9项提名,引发热议。对此,记者先后采访了《封神三部曲》美术指导、人物造型指导叶锦添、执行制片人吴学军以及戏用道具美术指导赵首艺,揭秘“封神”电影幕后的故事。

壹 神话电影拍摄的“工业升级”

曾有观点认为,《封神第一部》在工业水准上将中国神话电影提升了一个档次。相较于电影工业化,吴学军更喜欢“工业升级”这个说法。

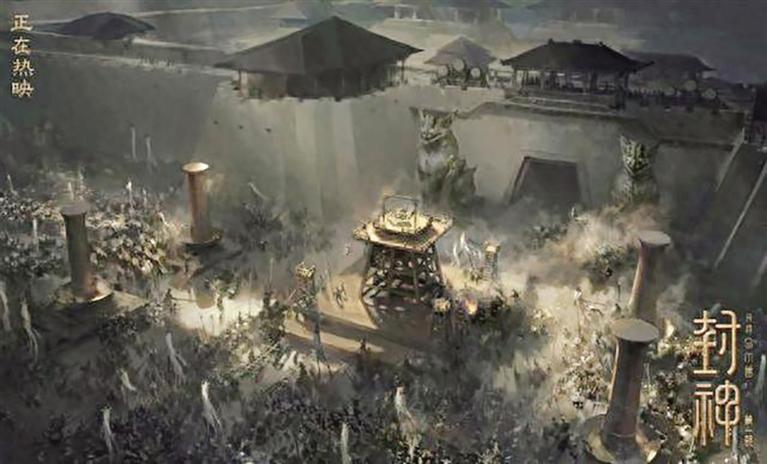

龙德殿是贯穿《封神三部曲》的重要场所,从设计开始到能够拍摄,至少需要六个步骤。

对此,吴学军说,“剧本需求”是上述工作的核心。首先要根据剧本内容,查阅资料并做出相应场景风格参考,绘制概念图、气氛图,明确这一场景在不同场次中的环境气氛。

到了绘制电脑三维模型、形成数字资产的环节,这时就要将之同步给视效部门,用于制作预览及准备后期视效资产。以小比例模型制作出等比例人物关系,为分镜脚本提供依据。

道具设计等一系列准备工作完成后,紧接着是打样测试,在此基础之上,全部门协作,确定搭景内容,细致到提前确定威亚挂点,照明组和道具组的进场时间等。

进场搭景时,往往需要置景、效果、陈设和照明组按照早晚班方式交替工作,完成各工种的置景工作以及道具陈设,交景后,演员带装走戏和彩排,调整灯光设计,然后才能进行拍摄。

贰 挑战“三部连拍”

2014年6月,《封神》开始第一次策划会议,2016年9月筹备采风,2017年1月开始建组,2018年8月开机,到2023年7月第一部上映时,已经进入了第十年。

三部连拍的模式也有风险。比如,每部影片的制作和上映时间有不可控性,而且随着时间流逝,观众可能对影片内容记忆度下降,进而影响观影群体的黏性等等。

“拍这种电影,没什么过往经验可借鉴。”以预算为例,吴学军说,《封神》是三部曲连拍,需要多大规模的制作团队?什么级别的演员?这些都是做预算时需要解决的问题。

“预算只是个例子,困难从始至终。可以说,封神的制作过程就是一直在打怪升级,一路遇到难题,一路解决难题。”吴学军如是说道。

叁 人物造型、建筑等都有美学追求

故事情节之外,《封神第一部》的美学特征以及道具设计等也是观众讨论的话题。叶锦添一行人曾前往河南安阳考察,也走访了很多庙堂,参考雕像、水陆画。回到北京后,又仔仔细细地梳理了相关资料。

在叶锦添的思考中,这部电影中的人物造型、建筑等都要注重古典美,但“东方精神讲究的虚实并置,我一直寻求重新找到它的表达方法。心的意向跟现实的意向的对比,也反映在龙德殿的创造上。”他说。

在服饰上,四大伯侯都有分别的各自的颜色与它的图腾,再加上朝歌,就是以五行的颜色为基础,这种设置是一种文化的融汇,建构起整个美学体系,便于观众区分人物。此外,《封神》在道具制作方面做出很多尝试。赵首艺举例,包括鬼侯剑等在内的很多武器都是立体的,有的前后两面不追求纯粹的对称性,侧面看上去也有造型,结构更加复杂。

肆 遗憾与期待

《封神》特意拍摄了幕后纪录片,叫做《封神之路》。吴学军解释,电影拍摄周期长,可能有很多有趣的人和故事,也希望将遇到的困难以及解决难题的过程记录下来,未来可以复盘。也希望能够分享给同行,提供一定的参考和借鉴。

如果观众看到了,就可以系统地了解到一部电影的诞生。“同时我们还有专门的侧拍团队,像场景搭建的逐个拍摄都是侧拍团队完成,素材也都会共享给纪录片团队。”他说。

“电影被称为遗憾的艺术,《封神》由于缺乏三部连拍的经验、可以借助的资源,在筹备早期走过一些弯路。”吴学军提到,比如一些海外工作人员的资源,经历过换人。回顾整个拍摄过程,吴学军说,剧组想要回归电影制作的传统本质,认真对待每一个制作环节;也希望专业化的流程,让剧组前后参与的8000多人积累经验,再将这种工作模式,带到他们之后进入的其他影视项目中。

“我们希望电影上映后能被大家欣赏,也希望填补中国电影在神话史诗这个类型上的空白。同时,能通过大众化的讲述方式,将封神的故事讲到海外。”他表示。 据《大连晚报》