有着“漠南第一府”之称的将军衙署,自乾隆二年(公元1737年)绥远城建城至今,近300年的时间里,有74任将军在此任职。将军衙署向公众展示了绥远城建城史、绥远城将军衙署历史沿革、清代建筑原貌等内容。将军衙署是呼和浩特近现代史的“见证者”,是呼和浩特历史文化名城的建筑地标。它是我国现存的清代驻防将军衙署中保存最好、规模最大的文物遗址,对于研究清代边疆政策、绥远历史文化等有着重要价值。

□文/图 呼和浩特晚报记者 李蒙

建筑格式完整

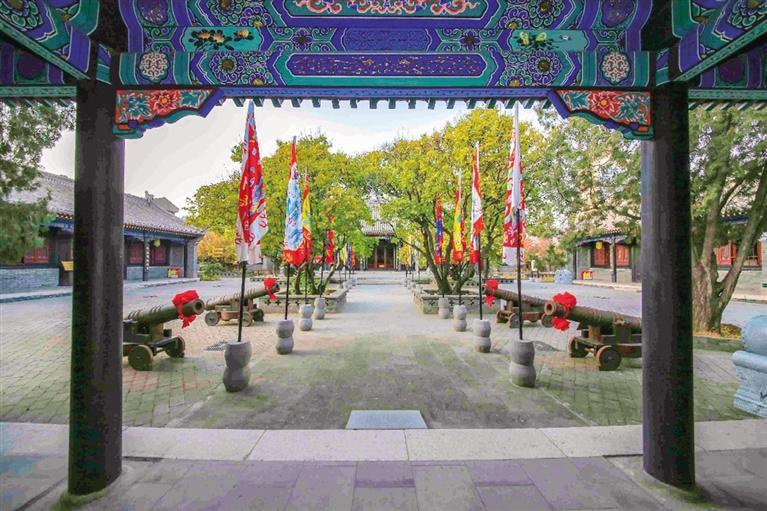

将军衙署的主体建筑分为东、中、西三路。东路有民国时期绥远省政府小礼堂旧址、味莼轩以及“澄园”。中路建筑展示的是清代绥远城将军府复原陈列,按照史实还原了将军衙署的建筑特色、格局及功能。将军衙署是严格按照一品封疆大吏建筑格式建成的,建成之初内有房屋132间,中轴建筑群是绥远城军政事务核心所在,其建筑功能完全按照古代官衙“前朝后寝”的规制营造,并且以中轴线建筑为主,以两侧厢房、耳房为辅。

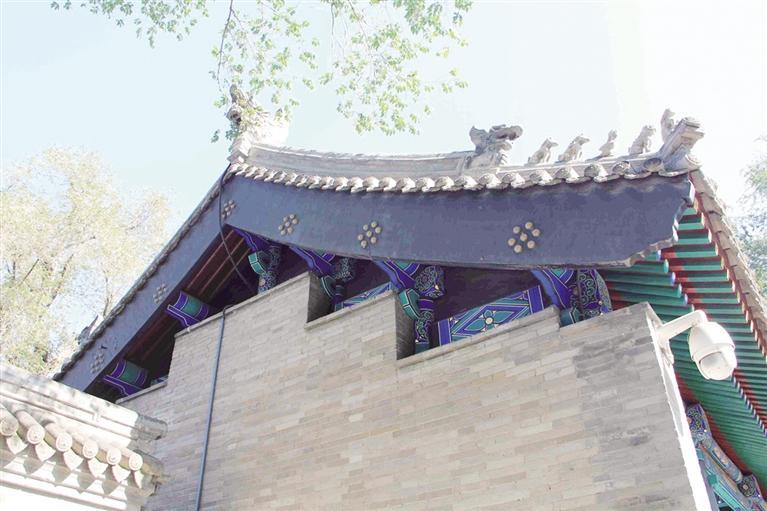

整体院落坐北朝南,南有一字型大照壁。当时的照壁东西两侧设有辕门,照壁与府门之间的街道不允许百姓通行,必须从照壁外的其他街道绕行。府门两侧有八字壁、门前一对青石狮子巍然屹立,左雄右雌,穿过府门的第一进院为车房、轿房、前锋营。之后就来到了第一道重要的“礼仪之门”,也称仪门,此门平常关闭不开,只有新官到任第一天或迎接高官到来或重大活动节点方可打开。仪门悬挂一副楹联:“柳营春试马,虎帐夜谈兵”,意为白天在训练场上骑马练兵,夜晚在大帐内讨论战事。

通过这扇大门,游客们开启了畅游将军衙署之旅。大堂、折房、文秘处、官房、印房、二堂、箭亭、客厅、三堂东厢、西厢等,每一处都展示着清代建筑的豪华精巧和清代建筑的科学技术水平、文化艺术水平,只有一步一步走过才能亲自领略。

各房功能不同

折房属大堂的东厢房,是将军的僚属负责起草、誊写奏折、上传下达公文的部门,属于辅佐将军日常工作的重要机构。

回事处属大堂的西厢房,又称文秘处,是将军衙署的典吏整理日常往来文件、建档造册的办公处所。在大堂、二堂的两边分布着这样的厢房、配房共计有6座,每一座都属不同职能的部门,分别执行吏、户、礼、兵、刑、工六部的职能。折房、回事处都是有具体职责的部门,是辅佐将军行使军政权力的机构。当时由官房起草文件、回事处整理、折房行文,印方盖印后上报。它们分布在大堂的两侧,足可以突显大堂在整个将军衙署内的特殊地位。

官房属大堂的西配房,是直接行使将军指令的机构。这里没有专职的官吏负责,由将军衙署的笔帖式或其他官员兼职,以将军的名义向各部门、各地方的负责官员发布指令,完全处于将军的直接管辖之下。

大堂是将军衙署内规格最高、面积最大,也是保存最完整的一处建筑。大堂前有月台,也称露台,是新官到任时举行“望阙叩恩”之地,也是官员举行重大礼仪活动的地方。大堂平常关闭不开,在将军叩谢圣恩或重大活动时开启。大堂正中是海水麒麟屏风,象征清朝武官一品。上方四个字为“泽敷遐迩”,意为皇恩浩荡,覆盖大江南北,作为绥远城将军要好好保卫边疆的安危。

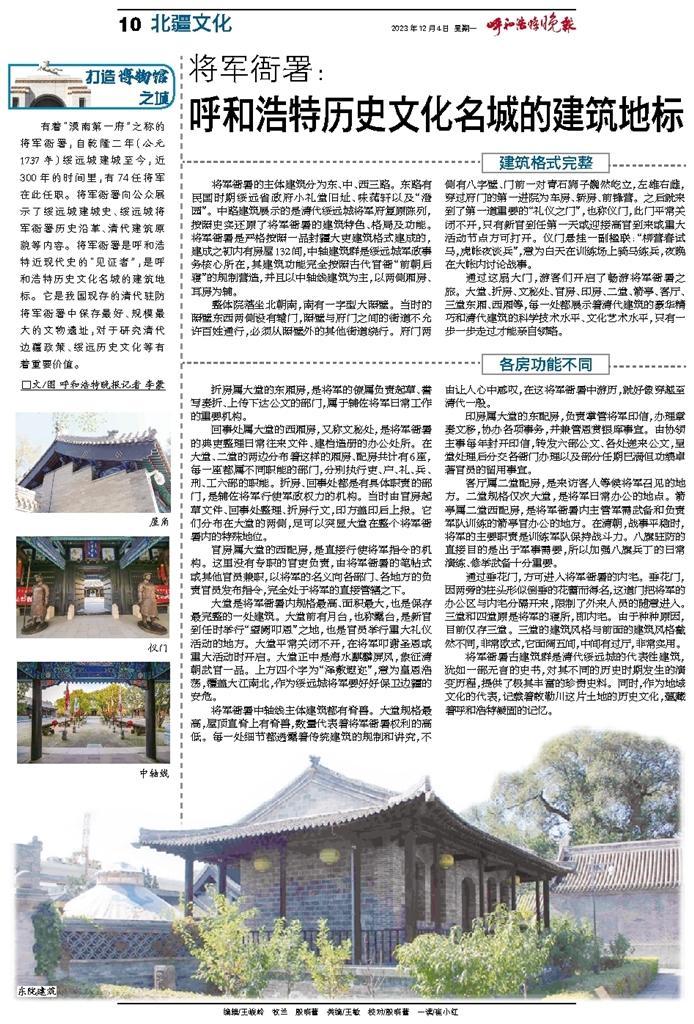

将军衙署中轴线主体建筑都有脊兽。大堂规格最高,屋顶直脊上有脊兽,数量代表着将军衙署权利的高低。每一处细节都透露着传统建筑的规制和讲究,不由让人心中感叹,在这将军衙署中游历,就好像穿越至清代一般。

印房属大堂的东配房,负责掌管将军印信,办理章奏文移,协办各项事务,并兼管恩赏银库事宜。由协领主事每年封开印信,转发六部公文、各处递来公文,呈堂处理后分交各衙门办理以及部分任期已满但功绩卓著官员的留用事宜。

客厅属二堂配房,是来访客人等候将军召见的地方。二堂规格仅次大堂,是将军日常办公的地点。箭亭属二堂西配房,是将军衙署内主管军需武备和负责军队训练的箭亭官办公的地方。在清朝,战事平稳时,将军的主要职责是训练军队保持战斗力。八旗驻防的直接目的是出于军事需要,所以加强八旗兵丁的日常演练、修举武备十分重要。

通过垂花门,方可进入将军衙署的内宅。垂花门,因两旁的柱头形似倒垂的花蕾而得名,这道门把将军的办公区与内宅分隔开来,限制了外来人员的随意进入。三堂和四堂原是将军的寝所,即内宅。由于种种原因,目前仅存三堂。三堂的建筑风格与前面的建筑风格截然不同,非常欧式,它面阔五间,中间有过厅,非常实用。

将军衙署古建筑群是清代绥远城的代表性建筑,犹如一部无言的史书,对其不同的历史时期发生的演变历程,提供了极其丰富的珍贵史料。同时,作为地域文化的代表,记载着敕勒川这片土地的历史文化,蕴藏着呼和浩特凝固的记忆。