□文/图 本报记者 王璐

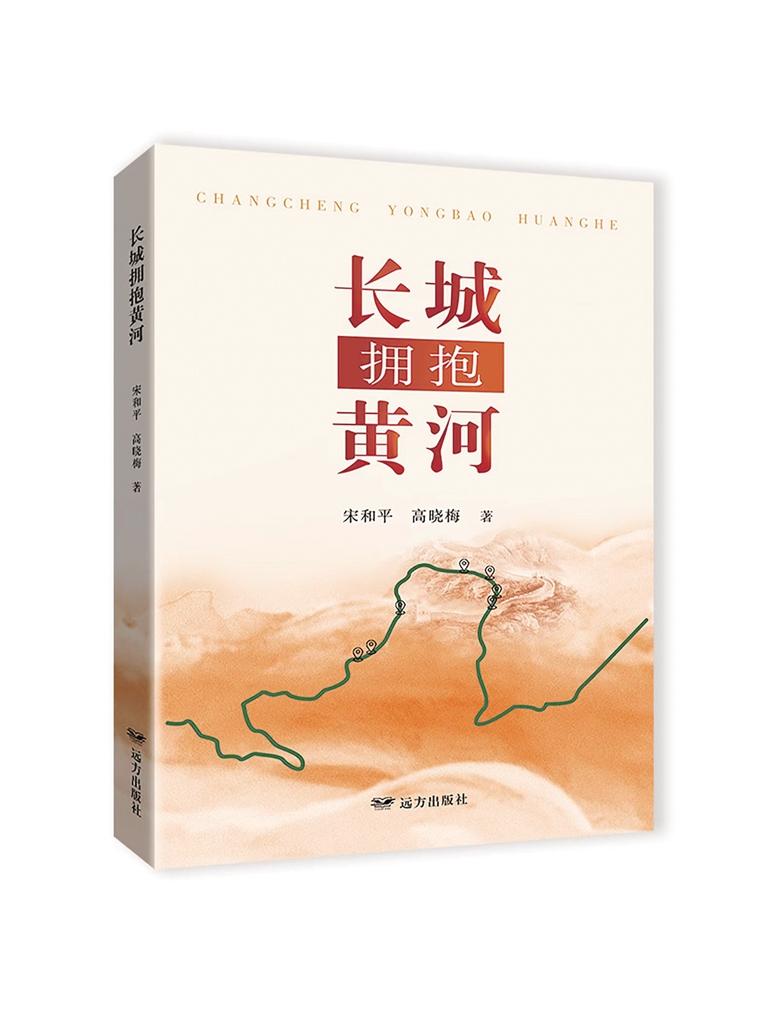

“万里长城永不倒,千里黄河水滔滔……”在这首家喻户晓的歌曲《万里长城永不倒》中,很多人对这句歌词印象深刻。确实,代表着坚韧不拔、团结一致、勇往无前的长城精神是中华儿女的真实写照,黄河则是滋养万物生长的生命之源,有很多文艺作品为长城、黄河而创作。近日,由资深媒体人、作家宋和平与呼和浩特市长城科普学会会长高晓梅共同撰写的《长城拥抱黄河》一书即将发售,由远方出版社出版。

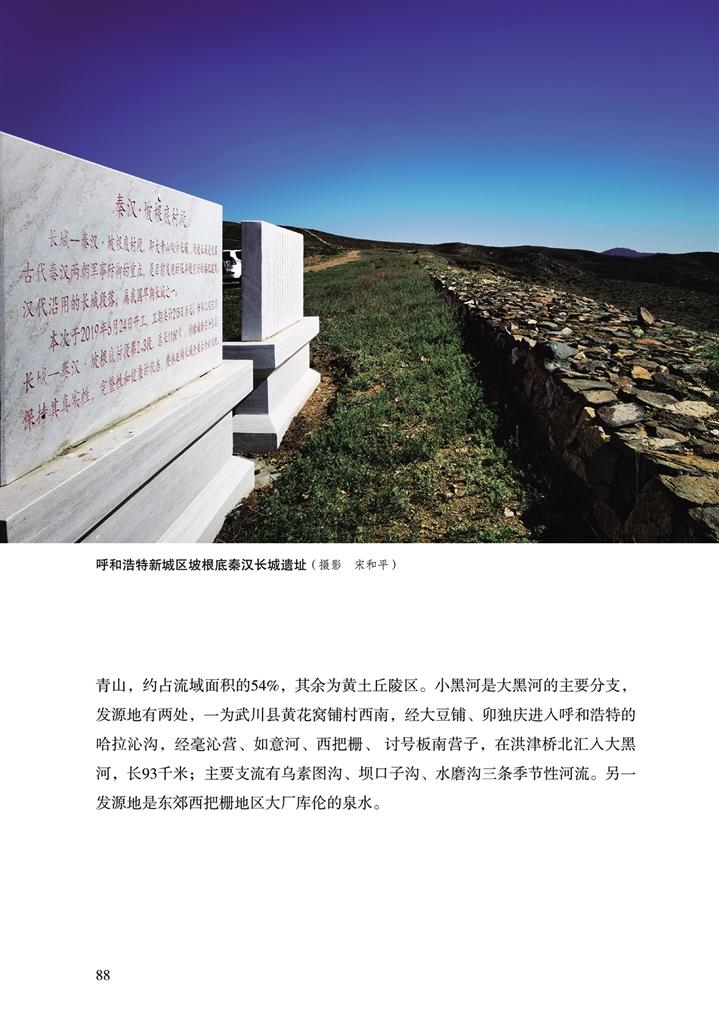

内蒙古境内现存各朝代长城遗存13804处(座/段),7570公里的总长度占全国长城资源总量的三分之一,跨越战国、秦、汉、北魏、宋、西夏、金、明8个历史时期,分布于12个盟市的76个旗县(市、区)。黄河自宁蒙交界处都思兔河口入境,从准格尔旗马栅乡出境,流经内蒙古843.5公里,内蒙古黄河流域区位独特、面积广阔、资源能源富集、产业集中。可以说丰富的长城资源、黄河资源让内蒙古这片土地更加让人心驰神往。

《长城拥抱黄河》一书共31万字,以内蒙古自治区境内的黄河几字弯和长城为主要内容,重点描写以呼和浩特为轴心的“长城拥抱黄河”的精彩华章,以写真和写实为特点,集历史故事性、文化旅游导引性为一体。书中配有100多幅航拍图片及普通摄影图片,图文并茂,介绍了与内蒙古自治区境内长城和黄河相关的地理特点、历史故事、文化典故、旅游线路、生态建设特点等内容。

据了解,这本书由呼和浩特市文化旅游广电局策划,两位作者长期生活、工作在黄河边、长城边,对于长城文化、黄河文化有着20多年的采风、采访和创作经历,创作《长城拥抱黄河》也是多年“行走黄河、行走长城”的思考和积累。可以说,本书是用脚板走出、用眼睛观察、用心脑思考、用真情创作的文学作品,真实反映黄河几字弯及周围各历史时期长城的历史文化、地理文化、民俗文化、生态文化和各民族交往交流交融的“和合文化”,以写真、写实、写史、写文、讲道为特点,是一本用文学手段、文化记录手段撰写的集文学色彩、文化知识、历史故事和地理特征为一体的综合性历史文学图书。值得一提的是,这本书还引入“融媒体二维码”,让图书阅读可视、可听,多角度、全方位地讲述“长城拥抱黄河”的精彩故事。

据了解,本书在创作阶段,两位作者通过抖音、快手、视频号等新媒体手段讲述本书的一些内容,网上传播已经超过100多万人次。

对话作者:

记者:这本书的亮点是什么?本书想给读者带来哪些信息呢?

宋和平、高晓梅:本书围绕中华文化两大主要符号“长城”“黄河”在内蒙古段“五次拥抱”及在甘肃、宁夏的“两次拥抱”的地理特点、历史故事、民俗故事、文化典故、英雄传奇和生态文明建设的特点展开创作,用黄河故事和长城故事来讲好中华文化故事,真实反映“长城拥抱黄河‘抱出’中华文化同心圆”的大主题,也用历史事实刻画了铸牢中华民族共同体意识和各民族共同谱写北疆文化精彩篇章的新时代课题,既反映了北疆文化的历史印记,也讲述了中华文化好故事,历史意义、现实意义、文学意义和政治意义俱佳。

记者:在当下的社会环境中,以长城、黄河作为主要内容来书写,对读者能有怎样的启发和意义?

宋和平、高晓梅:《长城拥抱黄河》深层次通俗地解读了“长城、黄河在内蒙古五次拥抱”的来龙去脉,解释了历史意义和现实意义,贴近实际、贴近地理、贴近生活、贴近读者,让广大读者既能从实际情况出发认识长城文化、黄河文化,又能引经据典了解“长城拥抱黄河”,起到普及北疆文化的作用。

在撰写本书的过程中,得到了呼和浩特市长城科普学会、呼和浩特市敕勒川文化旅游创意中心等机构以及广大专家、学者、摄影家的支持,将内蒙古境内的明长城和黄河几字弯的风景名胜展示出来,希望能对宣传内蒙古文化、繁荣内蒙古经济起到积极的作用。