■何瑞乐

李清波,1933年生,河北保定市人。别署澄之、老澄、醉雪庐主。内蒙文史研究馆研究员,中国书法家协会会员,内蒙古书法家协会顾问,内蒙古社会书画学会顾问,呼和浩特市书法家协会名誉主席。作品参加“北国书展”“全国地震展”“全国四届书展”,并被陕西华阴博物馆、湖南长沙一师、四川王南祈先生纪念馆等,北京、天津、广东等文史馆、博物馆、纪念馆、图书馆、书画院等文博单位收藏。广东凤岭山、北大荒书法长廊、内蒙古王昭君墓、山东王羲之纪念塔有其书作入碑。多次在国内外大赛中获得大奖,并被多部大型辞典收录。有作品辑入《华夏千家书画集》《情系国魂书画大成》等书画集,还参加“内蒙、新加坡书画联展”,并多次获奖,曾获内蒙古自治区文学艺术最高奖。传略被辑入《中国现代书法界名人辞典》《中国当代艺术界名人录》《当代中国书法家大辞典》《中国文艺家大辞典》等多种辞书。

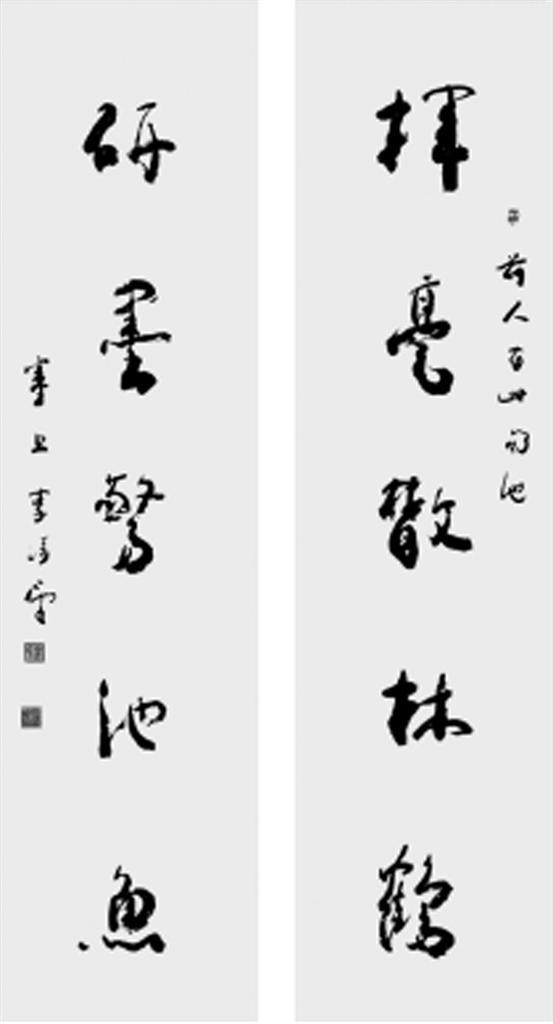

我初识李清波先生的字,是在呼和浩特文化商城,一副刻在木板上的行书对联:“寄怀楚水吴山外,得意唐诗晋帖间。”雄强壮美,有颜书之风,用笔在凝重与飘逸间把握得很见火候,结合文辞内容细细品赏,总觉超凡脱俗,情致高远。后来有幸亲见先生写字,只见他静气凝神,从容不迫,倏然落笔,稳健沉雄,在毛笔的提按顿挫间完成一副楹联,让人想起《书谱》中的名句“不激不厉,风规自远”。

李先生幼承家学,书宗颜楷,少年时期于《麻姑仙坛记》用功甚多,曾涉猎郑板桥、张裕钊诸体,师从郭笠农、元悌二位先生后,复临“麻姑”碑,后则专攻钱南园的《施芳谷六十寿叙》及谭延闿的《枯树赋》,并参以翁同龢、何绍基、刘石庵诸家笔意,偶涉汉隶、北碑。他的书法在广泛借鉴颜真卿、钱南园、何绍基等前贤的基础上,形成了自己的独特风格。目前,先生已出版《李清波书法作品选》和《增广通假字筌》,年逾八旬,臻于“人书俱老”的“通会之际”。

先生书法特注重结构与章法上的收放、聚散等辩证关系,如《作品选》中《春茶未放仙人掌》一幅,章法上字距拉大,行距缩小,“谷”“放”的中段留出大块空白,“人”和“放”字的“文”旁,都表现为撇画收而捺画放,加大了疏密、收放的反差,使字更见神采。此外,他书法中的墨法运用颇为考究,如其《作品选》的六条屏《论诗帖》,通篇望去,墨色随着行笔的节奏,时而浓重时而清淡,时而枯燥,时而温润,燥若秋风,润如春雨,给人以墨气淋漓的审美感受。大概先生自己对此幅作品的用墨较为得意,他的落款这样写道:“戊寅之夏,得十年前所购旧纸数张,书论诗帖,尚得墨趣耳。”

先生之书,得颜楷之雄强正大,汲北碑之厚重天然,有汉隶之飘逸多姿,宽博而温润,天真而淡远。滑国璋先生曾评曰:“有传承,有突破,有童心,有天趣,敛放相宜,纯任自然。其韵致古劲苍逸,神情冲淡,厚重中无板滞之迹,横肆间无拗戾之气,形虽简而意能远,守朴茂而擅风流,大得熔古铸今之妙旨。”与《作品集》对照、观摩、品读,方觉滑先生所评实不为过。

读清波先生书法,如同静观一潭清水,一种世不多见的和气、静气、书卷气在荡漾,让人尘虑顿消,心旷神怡。