开栏语:

一座城市有了文化的温度,才能连接过往和未来。为全面贯彻落实党的二十大精神,铸牢中华民族共同体意识,提升首府城市文化能级,保护传承好城市文脉,涵养城市文明,从即日起,呼和浩特市档案史志馆与呼和浩特市融媒体中心联合开设“兰台翰墨·青城文脉”专栏,从呼和浩特地区档案、建城史、文化印记等多个层面,深挖城市脉络,展示文化遗产的特有价值,厚植城市内涵底蕴。

呼和浩特地区新石器时代文化是黄河中游地区文化的重要组成部分,是中华文明多元起源浩瀚星河重要的一颗亮星,是中华文明多元一体格局中重要成员。

呼和浩特地区位于我国正北方,纬度和海拔相对较高,在距今10000年前的冰期和冰后期时代气温较低,人类的繁衍和生物资源生长缓慢,农业活动迹象不明显,采集、渔猎是主要的获取生活物资方式。根据考古资料,在距今8000年前的呼和浩特地区,还未发现可靠的新石器时代人类活动的遗存。但是到仰韶时代温暖期到来后,呼和浩特地区新石器时代人类活动逐渐增多。

仰韶文化是黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,其持续时间跨越了距今7000—5000年,这一时代也被称为“仰韶时代”,大体可分为早、中、晚三个时期。我国著名考古学家苏秉琦先生在其著作《满天星斗:苏秉琦论远古中国》提出,仰韶文化的分布范围为“以关中为纽带,联结甘肃东部、晋南和豫西,形成仰韶文化的中心范围;在它的邻近地区形成一个外围地带。从它的中心地区向外围推进,先南北,后东西;向西北推进较远,向东南推进较近。”呼和浩特地区作为考古学文化燕山南北长城地带北方区系的重要组成部分,“到仰韶文化的半坡期已有少量农人沿黄河和汾河河谷北上垦荒,到庙底沟期就有更多的农人涌入河套地区”,因而出现了“晋、陕庙底沟期遗存十分相似的遗址”。沿黄河地区的清水河县白泥窑子遗址、岔河口遗址及托克托县海生不浪遗址在仰韶时代早、中、晚三个时期都有代表性器物出土,也是呼和浩特地区新石器时代文化的代表。

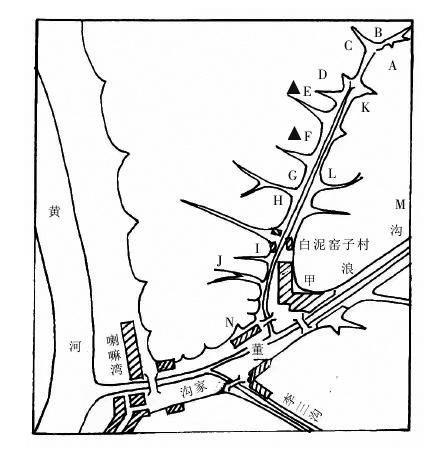

白泥窑子遗址位于呼和浩特市清水河县城区西北25公里的一处台地上。遗址整体面积约5万平方米。据考证,该遗址共有五种文化遗存,时代从仰韶文化早期延续至青铜时代早期,主要为仰韶一期、仰韶三期海生不浪文化类型、仰韶四期阿善三期类型、老虎山文化和朱开沟文化。各时期均出土有长方形、梯形半地穴式房址,并有手制夹砂陶、泥质陶等陶器以及石器、骨器,其中最典型的是手制夹砂陶器——小口长肚尖底瓶。这也充分证明呼和浩特地区是仰韶文化圈的最北端,同时也是这地区文明的曙光和源头。

当然,呼和浩特地区的新石器时代文化并非独立存在,它与中原仰韶文化有着深层次的联系,并结合自身实际逐渐发展演化而来。其中,本地区特有器物——火种炉的出现,说明了呼和浩特地区所具有的文化地域特色。火种炉,采用泥条盘筑法手制而成的夹砂陶器,质地坚硬,胎壁厚重,腹壁和底部有气孔。中国人民大学北方民族考古研究所所长魏坚教授在《庙子沟文化筒形罐及其相关问题》中提出,火种炉在内蒙古中南部地区“是一株无本之木,因其绝不见于前行之文化遗存,显然是外来的文化因素。”后经专家考证,火种炉应当是仰韶文化东庄类型向北拓展的结果。

魏坚教授认为白泥窑子遗址中的方唇短沿夹砂罐、深腹盆、敛口瓮等均可在北首岭、元君庙、姜寨等遗址的早期遗存中找到相似的器形,特别是半坡文化所特有的宽带纹黑彩或者素面的圆底钵在这里大量流行。与此同时,以红顶钵和锥状鼎足为特征的后岗一期文化因素也对本地区以阳湾和岔河口遗址为代表的早期阶段遗存产生了一定的影响。可见,来自晋陕、沿黄河溯游而上的仰韶半坡文化与由晋冀北部的通道西进而来的后岗一期文化在这里曾产生传播与碰撞,为这一地区文化的发展奠定了基础。

由此可见,呼和浩特地区在中华文明起源阶段,与中原仰韶文化存在时间和空间上的多重交流交融,呼和浩特地区是中华文明大家庭中的重要一员。