●本报记者 云艳芳 文/图

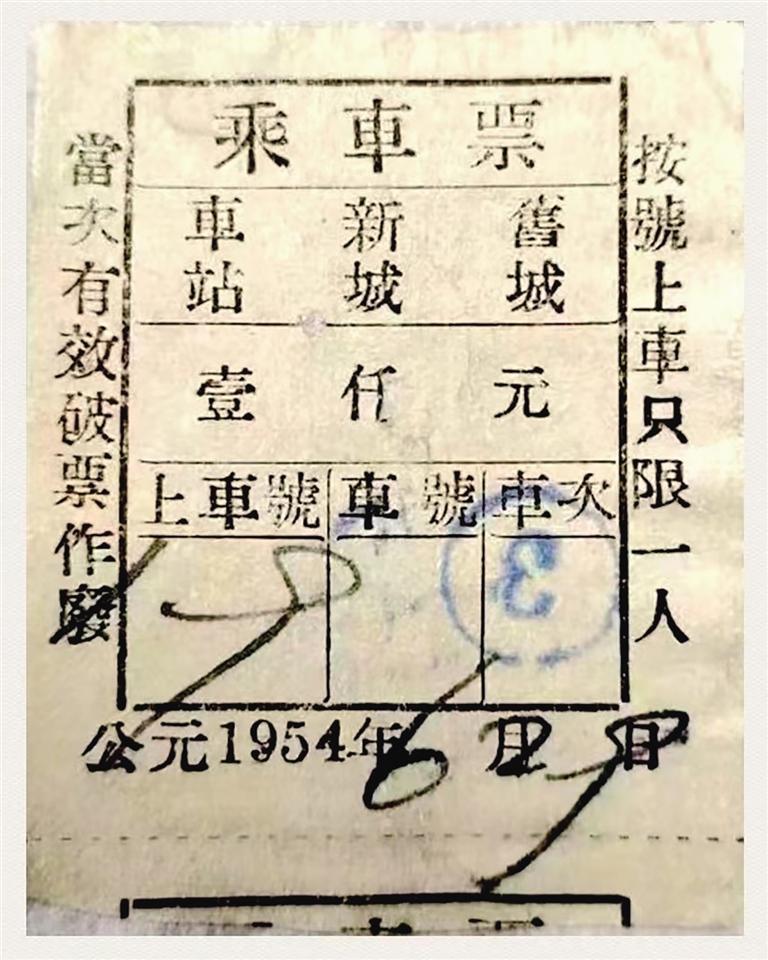

一张发行于1954年6月29日的公交车票(见左图),穿越时空无声地诉说着岁月的交替,这张车票不仅见证了呼和浩特市公共交通事业的起步,更承载着那个时代的独特记忆和文化印记。

在这张车票上,“車站”“新城”“舊城”等繁体字样清晰可见,向我们诉说着上世纪50年代呼市公交仅有的两条线路的故事。这两条线路,一条连接旧城北门与新城鼓楼,另一条则从旧城北门延伸到火车站,它们构成了当时城市公共交通的基本框架,为市民出行提供了便利。

很多人会惊叹车票上的“壹仟元”票价。据了解,在当时的社会背景下,全国通用的还是第一套人民币。当时的一万元相当于现在的一块钱,因此这“壹仟元”的票价实际上只相当于一角钱。这种特殊的货币体系,让我们感受到那个时代的独特氛围。

这张车票的使用时间正是呼市公交公司正式成立之际。1954年,随着国家撤销绥远省建制、绥远省人民政府,原绥远省辖区统一由内蒙古自治区人民政府领导,归绥市也改称呼和浩特市,成为内蒙古自治区的首府。在这样的历史背景下,原归绥市建设局管理的公共汽车管理所,全部移交给市交通运输管理处接管。当年7月14日,呼和浩特市交通运输管理处将公共汽车管理所命名为“呼和浩特市公共汽车管理站”,它标志着首府城市公共交通事业的正式起步,为后来的发展奠定了坚实的基础。

在成立之初,呼市公交的售票方式并非现在的随车售票,而是类似于长途汽车的站房售票。乘客需在站房购票,并按照号码有序上车。直到1954年7月1日,呼市公交才改为随车售票。

转眼间,70年光阴匆匆流过。如今,当我们再次凝视这张车票时,不禁为历史的沧桑巨变和时代的飞速发展而感慨。从站房售票到智能支付,从仅有的两条线路到如今二百多条纵横交错的公交线网,呼和浩特市公共交通事业在岁月洗礼中不断壮大,为市民的出行提供了更加便捷、舒适的选择。

这张“壹仟元”的公交车票不仅仅是一张历史的见证者,它更是一份珍贵无比的文化遗产。它带领我们深入探寻呼和浩特市公共交通事业的起步与发展历程,让我们更加珍惜现在所拥有的便捷出行条件和生活环境。我们期待,在未来的日子里,首府公交事业更上一层楼,公交出行更加便利高效。