●本报实习记者 赵丹

戏曲是中华民族传统文化的瑰宝。我国不同地区有其自己的地方戏曲,每一段唱腔、每一出剧目,都是岁月沉淀下来的艺术家们智慧与心血的结晶,承载着历史的回响与文化的深情。张树德作为评剧艺术的坚守者,四十年的舞台生涯挥洒了无数汗水与泪水,也见证了评剧这一传统艺术形式的沧桑变迁。

从“青涩”少年到专业演员

张树德的艺术之路始于宁城,一个一直致力于评剧传承与发展的地方。1979年,16岁的他在县里评剧演员培训班中找到了属于自己的方向。从那时起,他便与评剧结下了不解之缘。那时的他,年少无知,却对文艺有着浓厚的兴趣。回忆起当初的选择,张树德笑言:“我那时候以为评剧就是唱唱歌、跳跳舞,谁知道它远比想象中复杂。戏剧不仅要唱,还要跳、要演,涵盖的内容多得很。”参加培训班后的艰苦训练,让他意识到评剧与其他艺术形式的不同。因为没有基础,最初考核时他处于末尾,要强的性格让他更加苦练基本功,一段时间后,在一次演出中,他饰演的丑角得到了团领导的认可和表扬,这不仅让他找到了表演的自信,也让他坚定了从事评剧事业的决心。从此,他留在了剧团,一干便是四十年。

在角色中找回那些感人故事

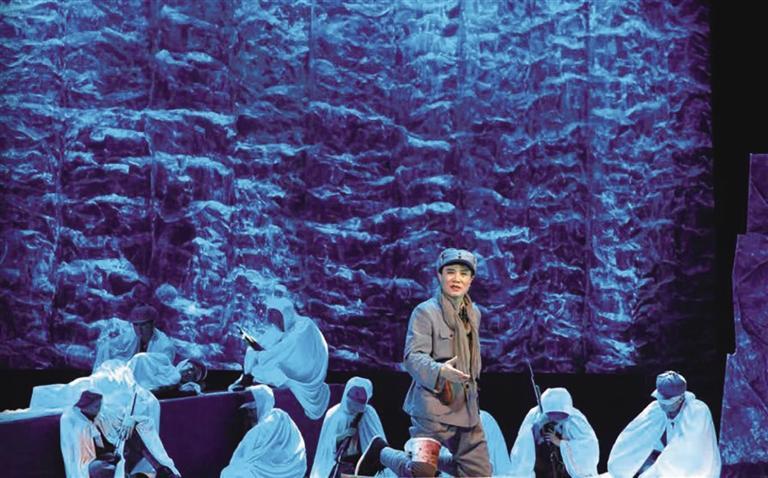

对角色内心的揣摩是最考验演员表演的一部分,而好的角色也能让演员记忆深刻。张树德印象最深刻的作品之一是改编自抗日英雄高桥事迹的《烽火宁城》。作为剧中的主演,高桥的角色让张树德感触颇深。曾经,每年的清明节他都会前往高桥烈士的墓地扫墓,深刻铭记这位英雄的事迹和精神。演出时,他常常在剧中的某些场景中情不自禁地泪流满面。演出结束后,台下观众久久不散,这样的热情回应让他深感作为一名评剧演员的责任与荣耀。

尝试从演出到创作的多重身份转换

2006年以后,张树德的艺术生涯进入了一个新的阶段,他不仅继续从事评剧表演,还开始尝试剧本创作、导演以及评剧音乐的编排与创作。在这段时间里,他逐渐拥有了多重身份,尤其是身为乌兰牧骑队长,他更是深入基层,带领乌兰牧骑演员下乡演出。张树德回忆起一次下乡演出的经历,那时正值冬天下大雪,但台下坐满热情的观众,即使寒风刺骨,村民们依旧拿着凳子围绕在舞台下观看演出,面对这样的场景,张树德深受感动:“看到观众如此热爱评剧,我没有理由不好好表演。”

直面挑战承担起传承责任

随着时间的推移,评剧艺术的传承面临着前所未有的挑战。张树德坦言:“要想让评剧继续传承下去,除了传统剧目,我们还需要创新,创作更多贴近现代观众的剧目。”

为了推动评剧的持续发展,张树德开始更加注重对年轻一代的培养与引导,让更多的年轻演员有上台表演的机会。

回眸四十年的评剧舞台生涯,张树德不仅是一名演员,更是一位艺术的守望者和传承者。在他看来,评剧不仅仅是一门艺术,它还是一份责任、一份情怀。在未来的日子里,张树德依然将继续在评剧的舞台上绽放光彩,为这一充满历史与文化底蕴的艺术形式贡献自己的力量。