●本报实习记者 刘艳霞 文/图

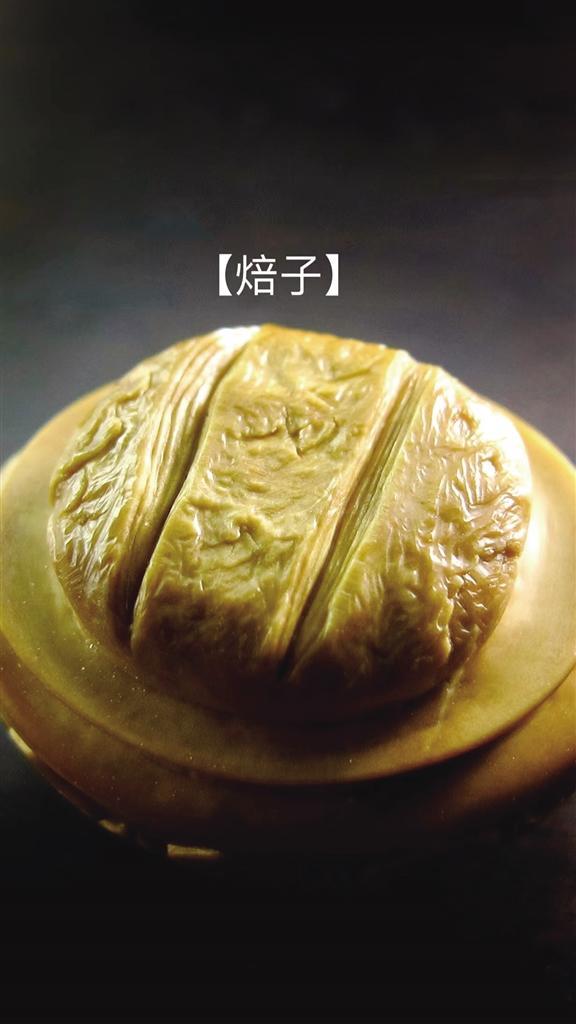

微雕是中国传统工艺美术中最为精细微小的一种工艺品,微雕艺术是集中国文化精华的袖珍艺术品,是雕刻技法的一门分支,为微观雕一个门派,微雕一般指微细的圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)等,微雕甚至可以在米粒大小的象牙片、竹片、橄榄核上进行雕刻。其作品要用放大镜方能观看清楚,故被历代称之为“绝技”。

微雕雕刻出的是精微细小的立体画面,是一种富有立体感的阳雕微观雕刻艺术。最早在甲骨文中就已出现微型雕刻,萧艾的《甲骨文史记》记载:甲骨文刻的技巧十分精妙……小的细如芝麻,或峭拔苍劲,或秀丽多姿。凭借其独特的工艺和精美的造型,2024年,微雕入选呼和浩特市第九批非物质文化遗产代表性项目。

在三石雕刻工作室,微雕第四代非遗传承人杨磊正神情专注地制作一件蒙古马的微雕作品,他拿起刻刀,将雕件托于掌中,再置于台上,凝神聚力,对作品每个细节的轻重缓急都胸有成竹。在刻刀所及之处,尽显舒展流畅,线条飘逸洒脱,起落之间,刀法遒劲有力、干脆利索,点睛之笔更是恰到好处,最终一气呵成。

杨磊自幼在父亲的熏陶下,对雕刻产生了浓厚的兴趣,每当父亲在灯下忙碌时,他总是好奇地站在一旁,仔细观察父亲的每一个动作,尝试着模仿父亲的手法。上学时,他开始尝试在同学的钢笔上雕刻龙、凤图案,深受同学们的喜爱,这也让他颇有成就感,从此迷上了微雕。

“微雕,是一种以微小精细见长的雕刻技法。”杨磊说,微雕采用手刀、自制工具、牙机等雕刻工具,在牙、角、骨、木、竹核等材料上进行雕刻创作。雕刻技法采用浮雕、圆雕及镂空雕等技法,塑造传统人物、印章、吉祥纹饰、地域文化元素等。

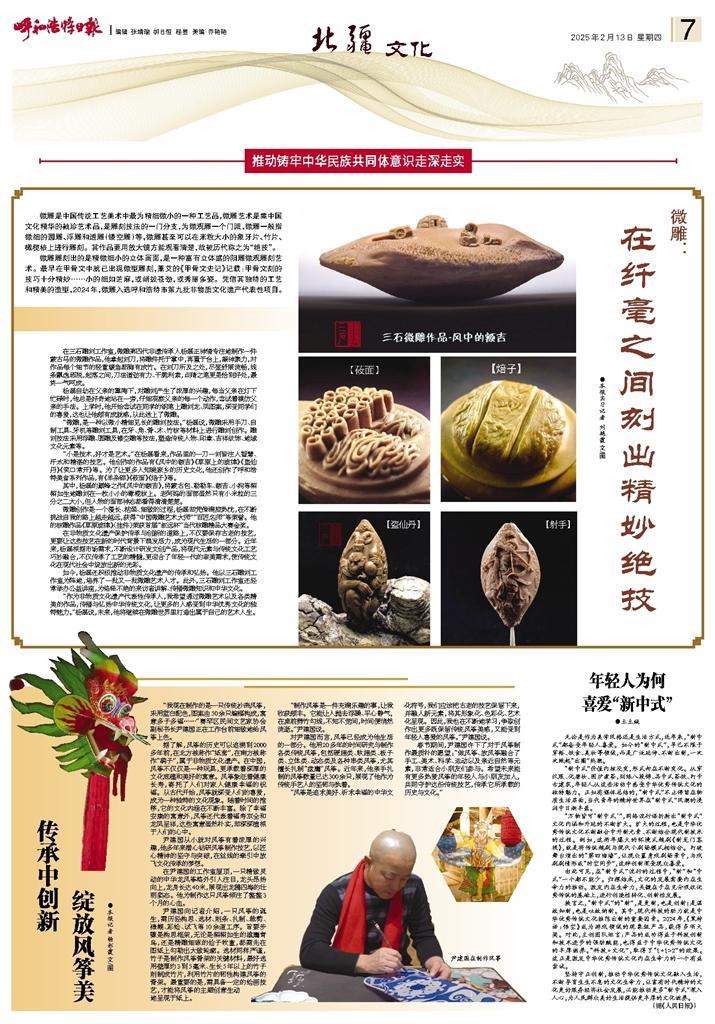

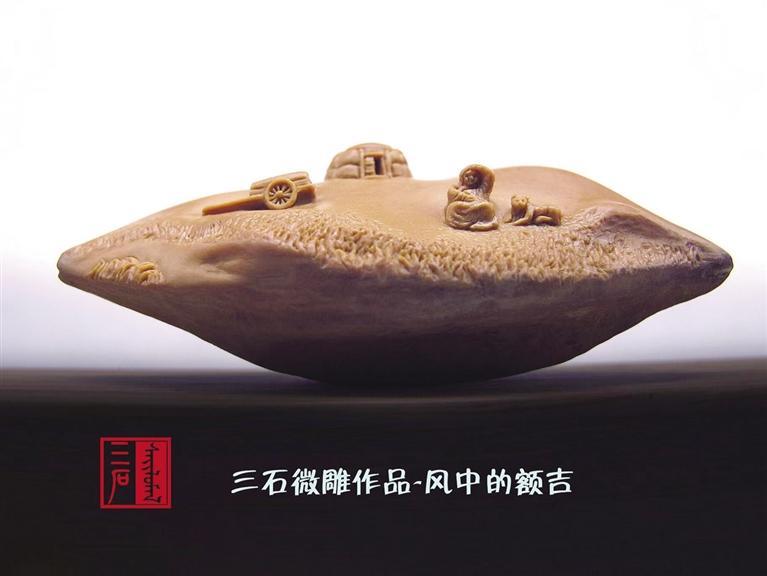

“小是技术,好才是艺术。”在杨磊看来,作品里的一刀一刻皆注入智慧、汗水和精湛的技艺。他创作的作品有《风中的额吉》《草原上的旋律》《盗仙丹》《笑口常开》等。为了让更多人知晓家乡的历史文化,他还创作了呼和浩特美食系列作品,有《羊杂碎》《莜面》《焙子》等。

其中,杨磊的巅峰之作《风中的额吉》,将蒙古包、勒勒车、额吉、小狗等栩栩如生地雕刻在一枚小小的橄榄核上。老阿妈的面部虽然只有小米粒的三分之二大小,但人物的面部神态都看得清清楚楚。

微雕创作是一个漫长、枯燥、细致的过程,杨磊却凭借满腔热忱,在不断挑战自我的路上越走越远,获得“中国微雕艺术大师”“百匠名师”等荣誉。他的核雕作品《草原旋律》(挂件)荣获首届“叔远杯”当代核雕精品大赛金奖。

在非物质文化遗产保护传承与创新的道路上,不仅要保存古老的技艺,更要让这些技艺在新的时代背景下焕发活力,成为现代生活的一部分。近年来,杨磊根据市场需求,不断设计研发文创产品,将现代元素与传统文化工艺巧妙融合,不仅传承了工艺的精髓,更迎合了年轻一代的审美需求,使传统文化在现代社会中绽放出新的光彩。

如今,杨磊还积极推动非物质文化遗产的传承和弘扬。他以三石雕刻工作室为阵地,培养了一批又一批微雕艺术人才。此外,三石雕刻工作室还经常举办公益讲座,为络绎不绝的来访者讲解、传播微雕知识和中华文化。

“作为非物质文化遗产代表性传承人,我希望通过微雕艺术以及各类精美的作品,传播与弘扬中华传统文化,让更多的人感受到中华优秀文化的独特魅力。”杨磊说,未来,他将继续在微雕世界里打造出属于自己的艺术人生。