●刘永刚

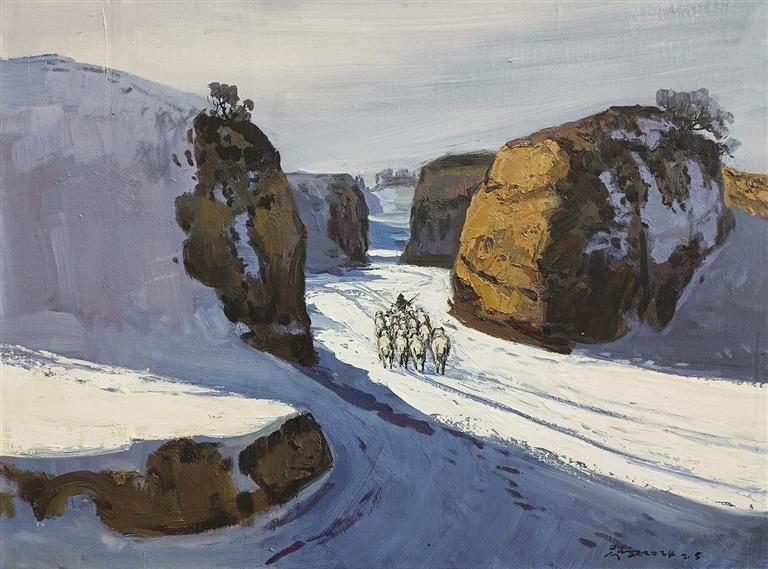

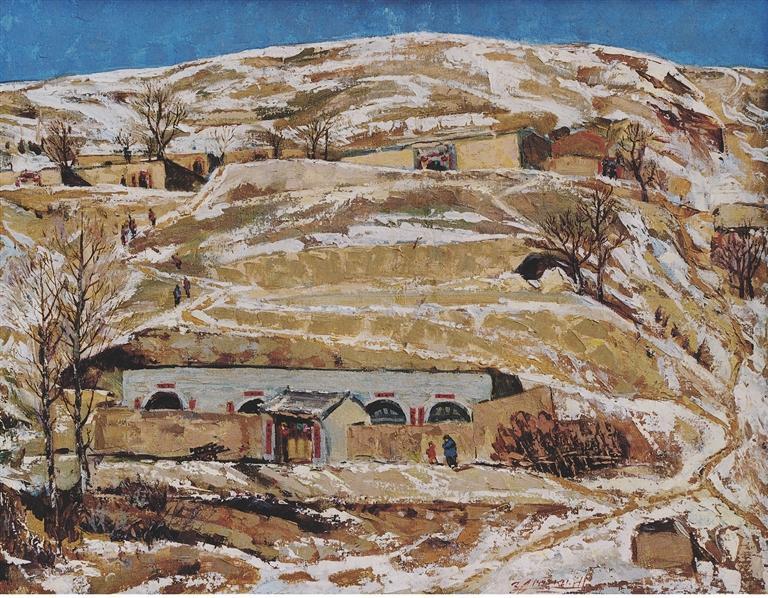

近期看了赵福的作品,给我的第一感觉是以雪意的草原抒发着他那纯净的情怀。那是雾蒸暖云,融冰化雪,聚火炉以成炊烟,汇牧人、牛羊以生机的壮美景观。他以一种准确的手法将辽阔的草原以另类的表现方式再现出来,使我感受到那远古厚重的民族文化和永不衰竭的生命活力。这种感觉过后则是收紧的气场,默默的从上猛压下来,同时又有一种沉重的声音从地下渐渐地上升,犹如马头琴的重长音如泣如诉地慢慢展开。继而,那瞬间凝固的画面,那冰冻的草原,没有阳光普照,日渐寒冷,让我感受到赵福内心深处丝丝的忧虑。他的作品在黑与白的对比中,油与水的交融中追忆着远古伟大的民族,而面对当今现代化的加速,环境的污染,全球利益冲突的加剧,人们越来越少思考生命的意义,作者的无奈与惆怅呈现在画面上,给观者以思考。

上个世纪80年代中期,赵福进入内蒙古师范大学美术系学习,也是在这个时候,我从中央美术学院毕业被分配到内蒙古师大,担任他们班主任。短短几年的接触,他给我留下了深刻的印象:一个好学勤奋有想法的艺术新人,一个亲和助人有能力的班干部。求学时期,赵福在专业投入上极其严肃认真,以优良的成绩成为班上的佼佼者,这一点在后来的创作实践与探索中施展发挥,成就了今天的赵福。赵福于1992年举办了书法个展,2001年举办了“赵福黄河百幅油画展”,2003年举办“赵福油画作品展”等,这些展览记录了他在艺术领域的不断攀登。他2004年写生作品《高梁地》、《葵花地》、《玉米地》,令我难忘。虽然有多种色彩的使用,但层次极为单纯,暖色组的运用构成这一时期的主色调。在以后的几年创作实践中可以看到更为单纯化的走向。2006年开始,赵福使用黑白两色和少许的彩点创作了《月夜》(2006年)、《苏木雪意》(2007年)、《苏木来客》(2008年)等系列佳作。记得我在德国留学期间,我的教授曾告诉我说:“中国人是把黑色和白色看成是神圣之色,是当作表现一切颜色的色彩”,并告诉我要好好的研究使之发扬光大。观赵福的作品,“白聚一色,墨分五彩”。他使用的黑色类似马头琴的音色,具有掌控基调的功能,白色类似牧羊人的清唱,具有调节心境的表述。如果将马头琴比喻成油彩般厚重,那么牧羊人的清唱就是水的轻柔。正是这两点的交融,构成赵福值得让人欣喜的风貌。他的作品摆脱了内蒙古一些画家们的那种符号化的程式,同时也一反过分戏剧化的饮酒欢歌、华丽服饰、阴弱娇媚的浪漫风情。赵福生在内蒙古,长在草原,在他的感悟中,蒙古民族是在祥和沉静而又寡言孤寂中生活,偶尔饮酒高歌,舞蹈欢腾,那也是一种心理上的平衡与修补。那舒缓的吟唱,沉重的泣歌,才是从真正意义上表现这个民族纯真质朴的性格。正是在赵福这种朴素纯净的情怀表达中,带领我们进入他那雪意草原般的世界,给人联想与启示,让人纯净与怀念。

(作者系著名当代艺术家、中国当代雕塑艺术研究院研究员、创作部主任)