●本报记者 杨永刚 文/图

展览:《石启北疆·旧石器时代华章

——大窑遗址考古成果展》

地点:呼和浩特博物馆

4月23日,呼和浩特博物馆展览上新,《石启北疆·旧石器时代华章——大窑遗址考古成果展》,在三楼展厅开展,带领观众穿越时空,再现50万年前的石器时代盛景。

展品丰富 全景展现旧石器时代风貌

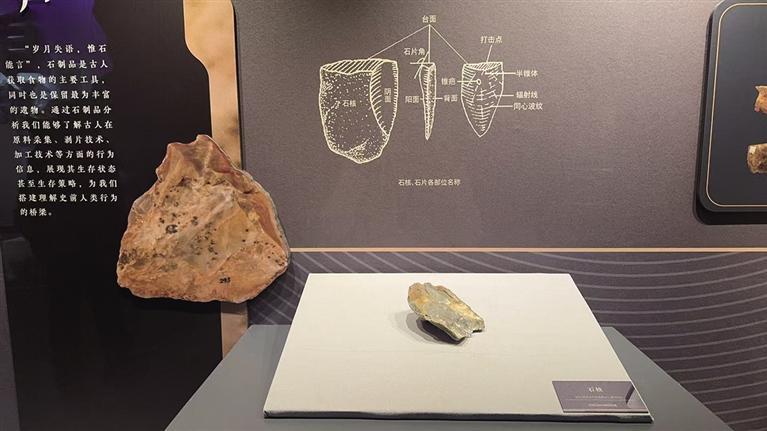

此次展览围绕大窑遗址的考古成果精心打造,共展出130件展品。其中,大窑遗址出土的87件石器工具无疑是核心亮点,它们生动展现了旧石器时代人类的智慧与创造力。此外,还有内蒙古自然博物馆提供的30件化石与标本,以及蒙草生态环境(集团)股份有限公司的13件植物种子。这些展品相互补充,不仅展示了遗址出土的各类石器工具,还呈现了大窑遗址的地质地貌、气候环境、动植物化石等,配合相关图片和资料,全方位呈现大窑遗址在旧石器时代考古领域的重要价值和意义。

大窑遗址 旧石器时代的璀璨明珠

据呼和浩特博物馆宣教部主任托娅介绍,大窑遗址见证了呼和浩特地区旧石器时代的辉煌,在中国旧石器时代人类演化发展进程中扮演着关键角色。它不仅是远古人类生存与发展的重要物证,更为探究早期人类活动、文化发展脉络提供了有力依据,填补了呼和浩特地区旧石器相关研究领域的空白,推动了学术界对中国北部边疆地区旧石器时代认知的深化。

《石启北疆·旧石器时代华章——大窑遗址考古成果展》策划顾问,大窑遗址考古研究专家——内蒙古博物院研究馆员汪英华进一步指出,大窑遗址是我国目前发现年代最早、面积最大、延续使用年代最长的旧石器时代遗址,将内蒙古地区的古人类追溯到50万年以前的旧石器时代早期。作为中国北方乃至东北亚地区最重要的遗址之一,其丰富的石制品和地层遗迹,实证了内蒙古地区是古人类的重要发祥地之一。

文物背后 解读远古生态与人类活动

据托娅介绍说,展品中普氏羚羊化石的发现意义重大,这种适应草原环境的动物,揭示了当时大窑地区存在广阔草原,草原上丰富的草本植物为其提供充足食物,开阔的视野利于其躲避天敌,由此推断当时气候相对干旱或季节性干旱,但有一定水源维持其生存,展现了远古生物与自然环境的依存关系。

在大窑遗址中、晚期地层出土的原始牛化石,是一种体型较大的牛科动物,表明原始牛在当时生态系统中较为常见,不仅是生态链的重要组成部分,也是原始人类获取食物和其他资源的重要目标,为研究当时人类与大型动物的互动提供了线索。

展览中的石器工具同样引人注目。砍砸器体积大、重量重,具有较强冲击力,主要用于砍伐树木、砸击坚果或动物骨骼,反映了远古人类对自然资源的利用和改造能力。尖状器有尖锐头部,可用于穿刺、挖掘或作为矛头,在获取食物及防御、狩猎中发挥重要作用,不过在大窑遗址中尖状器物并不发达,为考古研究留下探索空间。

打造独具特色的旅游名片

自1973年大窑遗址发现以来,历经50多年的发展与多次考古发掘,出土了大量石制品和动物化石。此次在市委、市政府的大力支持下,该展览首次以翔实内容呈现给公众,汪英华认为这是对呼市人民的回馈,让广大群众能近距离认识大窑遗址,了解本地人类发展过程。

通过石器、古生物及展示方式,展览构建起内蒙古地区北疆文化的原始坐标,立体呈现大窑遗址作为旧石器时代重要遗址的价值,让远古智慧在当代语境中焕发生机,讲述了大窑遗址在本地区人类演化史、工具发展史上的独特贡献,为铸牢中华民族共同体意识提供依据。

如今,大窑遗址已成为呼和浩特的一张旅游名片,正迎来新的历史发展时期。汪英华希望借此次展览,让大窑遗址的古老文化在呼市广大群众心中生根发芽,绽放魅力。此次展览不仅是大窑遗址考古成果的集中展示,更是对人类远古历史的深度探寻,激励人们探索人类发展轨迹,珍视文明传承,以史为鉴,迈向未来。