●陈敏

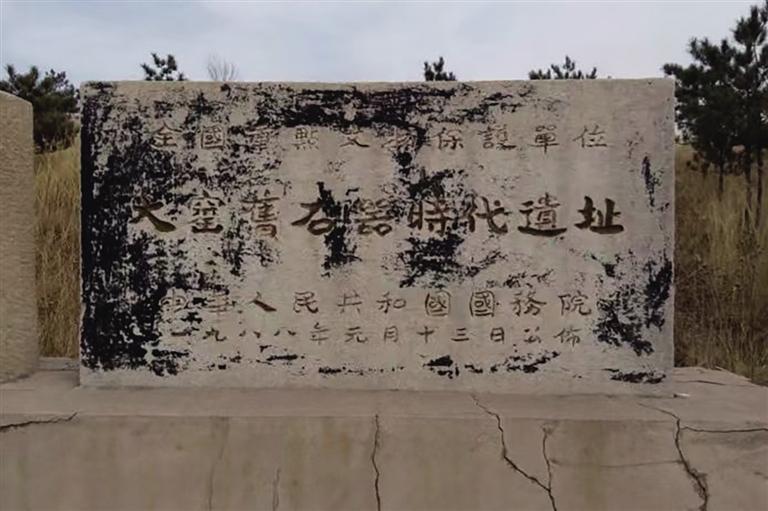

远古的风掠过阴山山脉,在呼和浩特大青山南麓的冲沟间低吟。这里,每一块燧石都镌刻着人类文明的密码,每一道沟壑都封存着跨越五十万年的记忆。大窑遗址——这个中国北方最宏大的石器制造场,正向世人展示着它远古的风貌。

黄土层下的时空密码

(一)文明初现:一场跨越半个世纪的考古接力

1973年10月,考古学家汪宇平在大窑南山内的二道沟畔偶然踢到一块棱角分明的石块。当他蹲下来,指尖触碰到石片上人工打制的痕迹时,心中涌起一阵悸动——这或许是打开远古之门的钥匙。与此同时,试掘工作正式启动,龟背形刮削器、尖状器、锯齿刃器等石制品相继出土,犹如一串神秘的信息,开始诉说旧石器时代的故事。

1976年,内蒙古博物馆的考古队进驻大窑,开始了二道沟中段的发掘。当层层黄土被剥离,更新世晚期地层中的石片堆积赫然显现。著名考古学家裴文中、贾兰坡、吕遵谔亲临现场,指导发掘研究工作。到了1978年,随着四道沟早期地层中石器的发现,更将大窑遗址的历史推至旧石器时代早期。

三代考古人用五十年光阴,在大青山前的八道沟谷间探寻出文明的轨迹。从1973年的惊鸿一瞥,到2018年斩获中国考古学金鼎奖,大窑遗址的发现历程,本身就是一部波澜壮阔的考古史诗。当汪英华研究员在实验考古工作室复刻石器打制技术时,石锤与燧石相击的火星里,闪烁的是古今人类智慧的共鸣。

(二)大地史书:八道沟谷中的文明切片

大窑南山的八条冲沟,是大自然馈赠的考古剖面。四道沟东区的紫红色砂粘土层中,三门马的化石静静躺着,它的肢骨仿佛还带着草原的风;肿骨鹿的下颌骨忠厚如石,诉说着中更新世温暖湿润的气候。这些史前生灵的遗骨,与层层叠叠的石制品共同构成了一部“地层书”。

在四道沟的剖面上,考古学家破译出更准确的时间密码。全新世的黄土层下,晚更新世的文化层中散布着用火遗迹——那些容易遗漏的灰烬里,还留存着远古人类围炉而坐的温度。而八道沟出土的仰韶文化彩陶片,则像一枚枚斑驳的书签,标记着新石器时代文明的接续。

当我们沿着冲沟漫步,脚下的每一粒黄土都可能藏着数十万年前的秘密。那些被雨水冲刷出的断崖上,燧石碎块与动物化石交相镶嵌,犹如一串串神秘代码,等待着后人破译。

石头书写的生存史诗

(一)燧石之选:一场关于生存的智慧博弈

大窑南山的花岗片麻岩中,燧石脉如金色的血管蜿蜒。古人类选中这种质地坚硬的石头作为改造世界的工具。优质燧石呈黄褐色,结构致密如琥珀,是制作精细工具的上佳之选;而灰黑色的普通燧石,则被用于制作大量的实用器具。

考古发现揭示了古人的选料策略:他们以量取胜,在山坡上开凿燧石矿脉,就地打制石器。遗址中堆积如山的石片和碎屑,见证着一场持续数十万年的“石材革命”。当我们拿起一件刮削器,指尖抚过那细密的打击痕,仿佛能感受到远古工匠握锤的力度——每一道石痕都是证明存在的痕迹。

(二)石器万象:古人类的工具百宝箱

在大窑的石器王国里,刮削器是当之无愧的“主角”。这些大小不一的石片,有的边缘呈凹凸状,适合剥兽皮、削木矛;有的刃口平直如刀,可切割植物根茎。一件尖状器尤为引人注目,它锐利的尖端,曾穿透多少猎物的皮毛,又在多少次与野兽的搏斗中闪着寒光?

砍砸器是远古的“万能工具”,沉重的器身有着砍伐树木的痕迹;最令人称奇的是龟背形刮削器,它拱起的背面上,交互打击的痕迹形成美丽的弧线,既实用又暗含原始的美学追求。

这些石器不仅是工具,更是文明的刻度。从这些石器上我们看到的是人类制造能力的飞跃——当古人开始有意识地设计工具形态时,理性的曙光已在大青山麓悄然升起。

生灵图谱中的环境密码

(一)动物化石:气候变迁的活体档案

肿骨鹿的化石带着温暖湿润的气息。这种中更新世的食草动物,曾在水草丰美的森林草原间漫步,它们的存在证明了五十万年前的大青山麓曾是一片郁郁苍苍的“史前乐园”。而披毛犀的骨骼则讲述着冰期的寒冷,它们厚实的化石,仿佛还凝结着远古的霜雪。

三门马的牙齿化石尤为珍贵,那复杂的咀嚼面纹路反映了它们啃食硬草的生活习性。这是现代马的祖先,在开阔的草原上结为群体,它们的足迹踏过了晚更新世的晨昏。普氏羚羊和鸵鸟的化石,则揭示了气候干寒化的趋势——当草原逐渐扩张,人类的生存策略也在悄然改变。

(二)孢粉秘史:植被演替的微观记录

在四道沟的地层中,植物孢粉显现出一幅动态的生态画卷。显微镜下,花粉颗粒、蕨类植物的孢子依次登场,反映出气候波动的曲线:从干寒的草原,到湿润的森林草原,再到温凉的针叶林带,每一次地表植被的变化,都诉说着人类的适应与迁徙的史诗。

当我们将动物化石与花粉分析结合,一幅立体的古环境图景便清晰起来:从大青山麓河湖密布,森林与草原交错;到冰期来临,草原扩张,人类学会了制作更精细的工具;再到五千年前,气候转暖,仰韶文化的先民在这里种下粟黍,开启了新石器时代的篇章。

文明坐标上的北疆之光

(一)时空坐标:改写北疆文明史的地标

大窑遗址的发现,如一束强光,照亮了内蒙古的史前空白。当旧石器时代早期的石器在四道沟出土,意味着早在五十万年前这里就有人类繁衍生息,与北京周口店的古人类遥相呼应。这片两平方公里的遗址核心区,成为中国北方最早的人类活动中心之一。

在国际考古学界,大窑遗址盛名在外。它连续的地层序列,从旧石器到新石器时代,构成了完整的文化发展链条,为研究人类演化提供了关键证据。当西方学者看到大窑的石器组合时,不得不重新审视东亚地区在人类进化史上的地位。

(二)遗产新生:从考古现场到文明殿堂

2024年,大窑遗址迎来新的蜕变。在呼和浩特市委的推动下,国家考古遗址公园的建设蓝图徐徐展开。未来的遗址公园,将在四道沟畔建起透明的保护棚,让游客近距离观察考古剖面;虚拟现实技术(VR)和增强现实(AR)技术将重现远古人类打制石器的场景,让历史变得触手可及。

教育功能的拓展,让古老文明照进现在乃至未来。当孩子们在研学基地亲手尝试打制石片,大学生在遗址现场研究史前技术,大窑遗址便不再是凝固的历史,而是流动的文化基因。线上博物馆的建立,更让五十万年前的燧石光芒,穿越数字时空,照亮世界的每一个角落。

站在大窑南山的山巅,远眺八道沟谷的蜿蜒轮廓,那些层层叠叠的地层,那些散落的燧石碎片,都在诉说着同一个真理:文明的火种,一旦在这片土地上点燃,便永远不会熄灭。从旧石器时代的打制石器,到新石器时代的彩陶纹饰,从考古发掘的探方,到现代化的遗址公园,大窑遗址在时光的长河中闪耀,成为北疆文化最璀璨的原点。

当我们轻轻拂去历史的尘埃,看到的不仅是五十万年前人类的生存智慧,更是一种文明的韧性——它扎根于大地,历经风雨而不绝,在岁月的淬炼中,终将绽放出更加夺目的光彩。这就是大窑遗址留给我们的永恒启示。

(作者系呼和浩特市文物考古研究所助理馆员)